Святитель лука крымский я полюбил страдания. Я полюбил страдание, так удивительно очищающее душу (сборник)

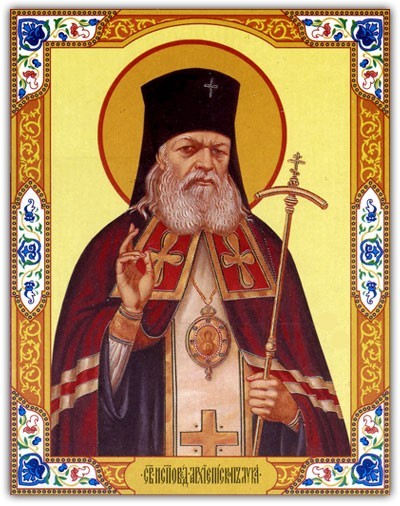

Святитель Лука Крымский : 27. 04. (09.05) 1877 г. - 11.06. 1961г.

«…Вы спросите: “Господи, Господи! Разве легко быть гонимыми? Разве легко идти через тесные врата узким и каменистым путем?” Вы спросите с недоумением, в ваше сердце, может быть, закрадется сомнение, легко ли иго Христово?»- слова из проповеди 1951 года i .

Принадлежат они одному из самых известных исповедников XX века - архиепископу . В его проповедях - то, что опытно прошел он сам. И в наши дни, когда людям порой не хватает духа заглянуть в завтрашний день, слово Священноисповедника Луки может поддержать и придать силы как лекарство высшего духовного свойства.

По долгу священника и врача

Это случилось в 1921 году. В Ташкенте, где служил тогда отец Валентин, будущий архиепископ Лука, назревал страшный по возможным последствиям судебный процесс. Из Бухары в город привезли партию раненых красноармейцев. Во время пути им сделали перевязки, но время было летнее и под слоем бинтов завелись личинки.

Дежурный клиники профессора Ситковского, куда поместили солдат, справился с несколькими ранами, требующими безотлагательной обработки, оставив остальных больных до утра, с тем, чтобы начать лечение, как полагается. Это и послужило поводом для распространения слуха о том, что доктора клиники Ситковского целенаправленно занимаются вредительством.

Глава местного ЧК, знаменитый латыш Петерс, снискавший репутацию человека крайне жестокого, тут же организовал показательный процесс над «реакционными» врачами, выступив в роли общественного обвинителя. Развязка была вполне обозримой: арестованным грозили приговоры «к высшей мере».

Профессор В. Ф. Войно-Ясенецкий

В качестве эксперта в зал суда был вызван и отец Валентин, священник, вот уже два года совмещающий пастырские обязанности с прежней своей любимой работой - хирурга.

Что только не пришлось ему выслушать от председателя, так, что не понятно было, кем предстал он перед судом: «экспертом», «свидетелем» или «обвиняемым»? Обстановка, в которой проходило слушание, определялась чувством классовой ненависти по отношению к интеллигенции.

Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

Однако отца Валентина не так-то легко оказалось смутить:

Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

Петерс продолжал заготовленную обличительную речь:

Как это вы верите в Бога, поп и профессор Войно-Ясенецкий? Разве вы Его видели?

Бога я, действительно, не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге, и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил ii .

Звук колокольчика за столом председателя потонул в общем хохоте. Спокойно и выдержанно отец Валентин объяснил, что обнаруженные личинки не представляли никакой опасности, и практикующие хирурги, как правило, не спешат очистить от них раны пациентов, поскольку личинки могут даже использоваться как своеобразные стимуляторы заживления. По свидетельству оставившего эти воспоминания профессора Ошанина и других участников событий, именно речь отца Валентина спасла тогда хирургов от расстрела. А умение «держать удар» и тот первый публичный опыт победы над страхом оказались важны для самого отца Валентина.

Личные его обстоятельства были уже в то время не самыми благополучными. В 1919 году в Ташкенте от туберкулеза умерла его жена, на его ответственности была судьба четверых детей. Академическая нагрузка - он возглавлял в то время кафедру хирургии в Университете - была весьма значительна. А о. Валентин участвовал в церковной жизни, готовил необходимые материалы и делал доклады о положении дел в Ташкентской епархии.

Истоки такой жизнестойкости, по-видимому, следует искать в истории семьи. Мать, православная, привила ему веру, научила молиться, отец же, принадлежавший к , по складу деятельный и достаточно энергичный, - привычку к труду и самоорганизации. Вера и работа помогли ему продержаться, а необходимость заботиться о ближних, врачевать больных и защищать тех, над кем нависла опасность - преодолеть собственную боль.

«Я полюбил страдание»

- Едва ли ни самые известные слова Священноисповедника Луки. Испытания не отходили от него, не оставляли надолго, но для человека, решившего после смерти жены целиком посвятить себя служению Богу и ближним, это не было неожиданностью.

- Едва ли ни самые известные слова Священноисповедника Луки. Испытания не отходили от него, не оставляли надолго, но для человека, решившего после смерти жены целиком посвятить себя служению Богу и ближним, это не было неожиданностью.

Время не оставляло надежды на размеренную жизнь в кругу семьи. Принимая сан в 1919 году, он знал, что в тех обстоятельствах священник не мог бы надеяться на прочное счастье, а подвергать опасности других не хотел. Принятие монашества в 1923 г. для о. Валентина стало лишь внешним завершением его нового внутреннего устремления.

При постриге ему было наречено имя в честь апостола и евангелиста Луки. В том же году иеромонах Лука был тайно посвящен в епископский сан. Принятие священства и постриг сами по себе требовали большого мужества, а отказ от сотрудничества с обновленцами фактически означал готовность в любую минуту принять удар со стороны властей.

Начиная с 1923 г. епископа Луку ждали почти десять лет арестов, судов, тюремных заключений и ссылок.

Московское ГПУ, затем 400-километровый путь до Енисейска в зимнюю стужу, который пришлось проделать в дощатых вагонах и на санях, а после еще и трехлетнее пребывание в Архангельске - вот только некоторые отметки его исповеднического пути.

Но где бы он ни оказывался, каково бы ни было его собственное самочувствие, он оставался священником, монахом и . Он оперировал в Енисейске и вел амбулаторный прием больных в Архангельске, опробовал новые методики лечения и собирал материалы для будущих научных монографий.

Но где бы он ни оказывался, каково бы ни было его собственное самочувствие, он оставался священником, монахом и . Он оперировал в Енисейске и вел амбулаторный прием больных в Архангельске, опробовал новые методики лечения и собирал материалы для будущих научных монографий.

Освобождение на короткое время не принесло ему отдыха, весной 1934 г., после неудачной операции, он ослеп на один глаз. Но даже подорванное здоровье не лишает его самообладания: в 1937 г., когда последовал новый арест и 13 суток допросов без сна, он объявил голодовку на 18 суток, не подписав ни одного протокола, каждый из которых мог обернуться «высшей мерой» для него и для других подследственных. За этим последовала новая ссылка, в Сибирь.

Принесла Владыке Луке освобождение, что означало для него возможность лечить, продолжать научную работу и приводить в порядок расстроенные в предыдущие годы дела вверенных ему епархий.

Красноярск и Тамбов, Крым и Симферополь он принимает с тем же горением, какое было у сподвижников , не переживших роковой черты 30-х - епископа Илариона Верейского и . Казалось, что в те годы он работал не только за себя, но за тех архиереев. Память о них и их молитвы придавали ему силы.

В то же время для нескольких поколений врачей в России он до сих пор остается крупным специалистом в области гнойной хирургии и одним из разработчиков метода лечения катаплазмами

- мазями, приготовленными на основе почв, автором классического труда «Очерки гнойной хирургии» и лауреатом государственной премии I степени.

В то же время для нескольких поколений врачей в России он до сих пор остается крупным специалистом в области гнойной хирургии и одним из разработчиков метода лечения катаплазмами

- мазями, приготовленными на основе почв, автором классического труда «Очерки гнойной хирургии» и лауреатом государственной премии I степени.

Между тем, его собственная болезнь, вызванная лихорадкой, прогрессировала. В 1958 г. наступила полная слепота, и в этом состоянии он продолжал совершать службы, без посторонней помощи входя в храм, наизусть читал богослужебные молитвы и Евангелие, совершал миропомазание и произносил замечательные проповеди, все еще от раза к разу принимал больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами.

Святитель Лука скончался 11 июня 1961 г. в День Всех святых в земле Российской просиявших. 35 лет спустя были обретены его мощи. В наши дни Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя, где они покоятся, стал местом паломничества для православных из России, Греции, Сербии – из всех уголков православного мира.

Святитель Лука скончался 11 июня 1961 г. в День Всех святых в земле Российской просиявших. 35 лет спустя были обретены его мощи. В наши дни Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя, где они покоятся, стал местом паломничества для православных из России, Греции, Сербии – из всех уголков православного мира.

Вернемся к его проповеди 1951 г. Так легко или тяжело бремя Христово? Вот что пишет этот удивительный исповедник:

« А я скажу вам: “Да, да! Легко, и чрезвычайно легко”. А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос; потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест.

Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что, когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое, крест мой. Тяжелое было это бремя, но вспоминаю о нем как о светлой радости, как о великой милости Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Именно потому, что бремя Христово нераздельно с благодатью Христовой, именно потому, что Христос того, кто взял крест и пошел за Ним, не оставит одного, не оставит без Своей помощи, а идет рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет Своею благодатью.

Помните Его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго Мое благо, и бремя Мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него зовет Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его.

Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми устрашает вас диавол, мешающий вам идти по этому пути. На диавола плюньте, диавола отгоните Крестом Христовым, именем Его. Возведите очи свои горе – и увидите Самого Господа Иисуса Христа, Который идет вместе с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше. Аминь.» iii

Сноски:

i «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененые». 1951 г. // Возглас. Справочно-информационная газета. Распространяется по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Июнь 2007, № 11(108). С. 1

ii Цит. по: Священноисповедник Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Христовы воины. Жития и труды подвижников XX века. Календарь. 2007. Москва, 2006. Издание осуществлено по благословению епископа Южно-Сахалинского и Курильского Даниила. Сост., оф. – О.С.В. Отпечатано с готовых дипазитов в ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат». Г. Чехов Московской области. 2006. С. 166-167

iii «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененые». 1951 г. // Возглас. Справочно-информационная газета. Распространяется по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Июнь 2007, № 11(108). С. 1

- Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Сила Моя в немощи свершается. М.: АО «Форма-Пресс», 1997

- Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Спешите идти за Христом! Проповеди в Семфирополе (1946-1948). М.: храм Космы и Дамиана на Маросейке, 2000

- Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2008

- Лука (Войно-Ясенецкий). «Я полюбил страдание…». Автобиография. М.: «Русский хронограф», 1995

- Марущак Василий, протодиакон. Святитель-Хирург: Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). М.: «Даниловский благовестник», 2006

- Поповский М.А. Жизнь и житие Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб.: «Сатисъ – Держава», 2004

- Лука, врач возлюбленный. Сост. Лисичкин В. А. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2009

- Никитин В.А. Несгибаемый страстотерпец. // Слово. – 1990. – №5

- Кассирский И.А. Воспоминания о профессоре В.Ф. Войно-Ясенецком. // Наука и жизнь. – 1989. – №5

- Священноисповедник Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Христовы воины. Жития и труды подвижников XX века. Календарь. 2007. Москва, 2006. Издание осуществлено по благословению епископа Южно-Сахалинского и Курильского Даниила. Сост., оф. – О.С.В. Отпечатано с готовых дипазитов в ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат». Г. Чехов Московской области. 2006

- Святитель Лука // Русская Православная Церковь. XX век. К 1020-летию Крещения Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Сретенский монастырь, 2008. (C. 491)

- Лука (Войно-Ясенецкий). Материал из Википедии – свободной энциклопедии. ВикипедиЯ – Свободная энциклопедия. (http://ru.wikipedia.org)

подвижническая жизнь святителя Луки, архиепископа Крымского, описана в книгеавтобиографии живым образным языком, хорошо воспринимается не только церковным человеком, но и светским.

Обложка в настоящем издании отличается от предыдущего варианта, исполнена в более теплой гамме, сепии.

Приведу небольшой отрывок из книги - 1923 год,

"На воскресенье, 21 мая, день памяти равноапостольных Константина и Елены, я назначил свою первую архиерейскую службу. Преосвященный Иннокентий уже уехал. Все священники кафедрального собора разбежались как крысы с тонущего корабля, и свою первую воскресную всенощную и Литургию я мог служить только с одним протоиереем Михаилом Андреевым.

На моей первой службе в алтаре присутствовал Преосвященный Андрей Уфимский; он волновался, что я не сумею служить без ошибок. Но, по милости Божией, ошибок не было. Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись домой, я читал правило ко причащению Святых Тайн. В 11 часов вечера - стук в наружную дверь, обыск и первый мой арест. Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в "черный ворон", как называли автомобиль ГПУ. Так положено было начало одиннадцати годам моих тюрем и ссылок. Четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в небольшой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали нары и каморка стала двухэтажной. Однако Софию Сергеевну не выгнали со службы, она получала два червонца в месяц и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Первый допрос был совершенно нелепым. Меня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми, о сообществе с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал. Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, который впоследствии занимал очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: так кто же вы - друг наш или враг наш? Я ответил: "И друг ваш и враг ваш, если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш".

Меня на время оставили в покое и из подвала перевели в другое, более свободное помещение. Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ большом дворе с окружающими его постройками. На дальнейших допросах мне предъявляли вздорные обвинения в сношениях с оренбургскими казаками и другие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы я не переставал писать свои "Очерки гнойной хирургии", которые хотел издать двумя частями и предполагал издать их вскоре: оставалось написать последний очерк первого выпуска - "О гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его". Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал: "Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии".

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге, которое я получил еще в Переславле-Залесском несколько лет назад: "Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа". Издать книгу двумя выпусками мне не удалось, и она была напечатана первым, далеко не полным изданием только после первой моей ссылки. Имя епископа, конечно, было выпущено."

И еще небольшой отрывок, характеризующий архиепископа как личность - из главы о первой ссылке:

"Путь по замерзшему Енисею в сильные морозы был очень тяжел для меня. Однако именно в это трудное время я очень ясно, почти реально ощущал, что рядом со мною Сам Господь Бог Иисус Христос, поддерживающий и укрепляющий меня. Ночуя в прибрежных станках, мы доехали до Северного полярного круга, за которым стояла деревушка, название которой я не помню. В ней жил в ссылке И. В. Сталин.

Когда мы вошли в избу, хозяин ее протянул мне руку. Я спросил: "Ты разве не православный? Не знаешь, что у архиерея просят благословения, а не руку подают?" Это, как позже выяснилось, произвело очень большое впечатление на конвоировавшего меня милиционера. Он и раньше, на пути от Селиванихи до следующего станка говорил мне: "Я чувствую себя в положении Малюты Скуратова, везущего митрополита Филиппа в Отрочь монастырь".

Следующий наш ночлег был в станке из двух дворов, в котором жил суровый старик Афиноген со своими четырьмя сыновьями на положении средневекового феодального барона. Он присвоил себе исключительное право на ловлю рыбы в Енисее на протяжении сорока километров, и никто не смел оспаривать это право. Младший из сыновей старика являл собою необыкновенный пример патологической лености. Он отказывался от всякой работы и по целым дням лежал. Его много раз свирепо, до полусмерти избивали, но ничего не помогало. Старик Афиноген считал себя примерным христианином и любил читать Священное Писание. До поздней ночи я беседовал с ним, разъясняя то, что он понимал неправильно.

Дальнейший путь был еще более тяжел. Один из следующих станков недавно сгорел. Мы не могли остановиться в нем на ночь и с трудом достали оленей, ослабевших от недостатка корма. На них пришлось ехать до следующего станка. Проехав без остановки не менее семидесяти верст, я очень ослабел и так закоченел, что меня на руках внесли в избу и там долго отогревали. Дальнейший путь до станка Плахино, отстоявшего за двести тридцать километров от Полярного круга, прошел без приключений. Моему комсомольцу, как он мне сказал, было поручено самому избрать для меня место ссылки, и он решил оставить меня в Плахино".

Принадлежат они одному из самых известных исповедников XX века - архиепископу Луке Крымскому. В его проповедях - то, что опытно прошел он сам. И в наши дни, когда людям порой не хватает духа заглянуть в завтрашний день, слово Священноисповедника Луки может поддержать и придать силы как лекарство высшего духовного свойства.

По долгу священника и врача

Это случилось в 1921 году. В Ташкенте, где служил тогда отец Валентин, будущий архиепископ Лука, назревал страшный по возможным последствиям судебный процесс. Из Бухары в город привезли партию раненых красноармейцев. Во время пути им сделали перевязки, но время было летнее и под слоем бинтов завелись личинки.

Дежурный клиники профессора Ситковского, куда поместили солдат, справился с несколькими ранами, требующими безотлагательной обработки, оставив остальных больных до утра, с тем, чтобы начать лечение, как полагается. Это и послужило поводом для распространения слуха о том, что доктора клиники Ситковского целенаправленно занимаются вредительством.

Глава местного ЧК, знаменитый латыш Петерс, снискавший репутацию человека крайне жестокого, тут же организовал показательный процесс над «реакционными» врачами, выступив в роли общественного обвинителя. Развязка была вполне обозримой: арестованным грозили приговоры «к высшей мере».

В качестве эксперта в зал суда был вызван и отец Валентин, священник, вот уже два года совмещающий пастырские обязанности с прежней своей любимой работой - хирурга.

Что только не пришлось ему выслушать от председателя, так, что не понятно было, кем предстал он перед судом: «экспертом», «свидетелем» или «обвиняемым»? Обстановка, в которой проходило слушание, определялась чувством классовой ненависти по отношению к интеллигенции.

Скажите, поп и профессор Ясенецкий-Войно, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?

Однако отца Валентина не так-то легко оказалось смутить:

Я режу людей для их спасения, а во имя чего режете людей вы, гражданин общественный обвинитель?

Петерс продолжал заготовленную обличительную речь:

Как это вы верите в Бога, поп и профессор Войно-Ясенецкий? Разве вы его видели?

Бога я, действительно, не видел, гражданин общественный обвинитель. Но я много оперировал на мозге, и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума. И совести там тоже не находил ii .

Звук колокольчика за столом председателя потонул в общем хохоте. Спокойно и выдержанно отец Валентин объяснил, что обнаруженные личинки не представляли никакой опасности, и практикующие хирурги, как правило, не спешат очистить от них раны пациентов, поскольку личинки могут даже использоваться как своеобразные стимуляторы заживления. По свидетельству оставившего эти воспоминания профессора Ошанина и других участников событий, именно речь отца Валентина спасла тогда хирургов от расстрела. А умение «держать удар» и тот первый публичный опыт победы над страхом оказались важны для самого отца Валентина.

Личные его обстоятельства были уже в то время не самыми благополучными. В 1919 году в Ташкенте от туберкулеза умерла его жена, на его ответственности была судьба четверых детей. Академическая нагрузка - он возглавлял в то время кафедру хирургии в Университете - была весьма значительна. А о. Валентин участвовал в церковной жизни, готовил необходимые материалы и делал доклады о положении дел в Ташкентской епархии.

Истоки такой жизнестойкости, по-видимому, следует искать в истории семьи. Мать, православная, привила ему веру, научила молиться, отец же, принадлежавший к католической церкви, по складу деятельный и достаточно энергичный, - привычку к труду и самоорганизации. Вера и работа помогли ему продержаться, а необходимость заботиться о ближних, врачевать больных и защищать тех, над кем нависла опасность - преодолеть собственную боль.

«Я полюбил страдание»

- Едва ли ни самые известные слова Священноисповедника Луки. Испытания не отходили от него, не оставляли надолго, но для человека, решившего после смерти жены целиком посвятить себя служению Богу и ближним, это не было неожиданностью.

- Едва ли ни самые известные слова Священноисповедника Луки. Испытания не отходили от него, не оставляли надолго, но для человека, решившего после смерти жены целиком посвятить себя служению Богу и ближним, это не было неожиданностью.

Время не оставляло надежды на размеренную жизнь в кругу семьи. Принимая сан в 1919 году, он знал, что в тех обстоятельствах священник не мог бы надеяться на прочное счастье, а подвергать опасности других не хотел. Принятие монашества в 1923 г. для о. Валентина стало лишь внешним завершением его нового внутреннего устремления.

При постриге ему было наречено имя в честь апостола и евангелиста Луки. В том же году иеромонах Лука был тайно посвящен в епископский сан. Принятие священства и постриг сами по себе требовали большого мужества, а отказ от сотрудничества с обновленцами фактически означал готовность в любую минуту принять удар со стороны властей.

Начиная с 1923 г. епископа Луку ждали почти десять лет арестов, судов, тюремных заключений и ссылок.

Московское ГПУ, затем 400-километровый путь до Енисейска в зимнюю стужу, который пришлось проделать в дощатых вагонах и на санях, а после еще и трехлетнее пребывание в Архангельске - вот только некоторые отметки его исповеднического пути.

Но где бы он ни оказывался, каково бы ни было его собственное самочувствие, он оставался священником, монахом и врачом. Он оперировал в Енисейске и вел амбулаторный прием больных в Архангельске, опробовал новые методики лечения и собирал материалы для будущих научных монографий.

Освобождение на короткое время не принесло ему отдыха, весной 1934 г., после неудачной операции, он ослеп на один глаз. Но даже подорванное здоровье не лишает его самообладания: в 1937 г., когда последовал новый арест и 13 суток допросов без сна, он объявил голодовку на 18 суток, не подписав ни одного протокола, каждый из которых мог обернуться «высшей мерой» для него и для других подследственных. За этим последовала новая ссылка, в Сибирь.

Великая Отечественная война, несколько изменившая положение Православной Церкви в СССР, принесла Владыке Луке освобождение, что означало для него возможность лечить, продолжать научную работу и приводить в порядок расстроенные в предыдущие годы дела вверенных ему епархий.

Красноярск и Тамбов, Крым и Симферополь он принимает с тем же горением, какое было у сподвижников Патриарха Тихона, не переживших роковой черты 30-х - епископа Илариона Верейского и митрополита Петроградского Серафима. Казалось, что в те годы он работал не только за себя, но за тех архиереев. Память о них и их молитвы придавали ему силы.

В то же время для нескольких поколений врачей в России он до сих пор остается крупным специалистом в области гнойной хирургии и одним из разработчиков метода лечения катаплазмами - мазями, приготовленными на основе почв, автором классического труда «Очерки гнойной хирургии» и лауреатом государственной премии I степени.

В то же время для нескольких поколений врачей в России он до сих пор остается крупным специалистом в области гнойной хирургии и одним из разработчиков метода лечения катаплазмами - мазями, приготовленными на основе почв, автором классического труда «Очерки гнойной хирургии» и лауреатом государственной премии I степени.

Между тем, его собственная болезнь, вызванная лихорадкой, прогрессировала. В 1958 г. наступила полная слепота, и в этом состоянии он продолжал совершать службы, без посторонней помощи входя в храм, наизусть читал богослужебные молитвы и Евангелие, совершал миропомазание и произносил замечательные проповеди, все еще от раза к разу принимал больных, поражая местных врачей безошибочными диагнозами.

Святитель Лука скончался 11 июня 1961 г. в День Всех святых в земле Российской просиявших. 35 лет спустя были обретены его мощи. В наши дни Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя, где они покоятся, стал местом паломничества для православных из России, Греции, Сербии - из всех уголков православного мира.

Святитель Лука скончался 11 июня 1961 г. в День Всех святых в земле Российской просиявших. 35 лет спустя были обретены его мощи. В наши дни Свято-Троицкий кафедральный собор Симферополя, где они покоятся, стал местом паломничества для православных из России, Греции, Сербии - из всех уголков православного мира.

Вернемся к его проповеди 1951 г. Так легко или тяжело бремя Христово? Вот что пишет этот удивительный исповедник:

« А я скажу вам: «Да, да! Легко, и чрезвычайно легко». А почему легко? Почему легко идти за Ним по тернистому пути? Потому что будешь идти не один, выбиваясь из сил, а будет тебе сопутствовать Сам Христос; потому что Его безмерная благодать укрепляет силы, когда изнываешь под игом Его, под бременем Его; потому что Он Сам будет поддерживать тебя, помогать нести это бремя, этот крест.

Говорю не от разума только, а говорю по собственному опыту, ибо должен засвидетельствовать вам, что, когда шел я по весьма тяжкому пути, когда нес тяжкое бремя Христово, оно нисколько не было тяжело, и путь этот был радостным путем, потому что я чувствовал совершенно реально, совершенно ощутимо, что рядом со мною идет Сам Господь Иисус Христос и поддерживает бремя мое, крест мой. Тяжелое было это бремя, но вспоминаю о нем как о светлой радости, как о великой милости Божией. Ибо благодать Божия изливается преизобильно на всякого, кто несет бремя Христово. Именно потому, что бремя Христово нераздельно с благодатью Христовой, именно потому, что Христос того, кто взял крест и пошел за Ним, не оставит одного, не оставит без Своей помощи, а идет рядом с ним, поддерживает его крест, укрепляет Своею благодатью.

Помните Его святые слова, ибо великая истина содержится в них. Иго Мое благо, и бремя Мое легко. Всех вас, всех уверовавших в Него зовет Христос идти за Ним, взяв бремя Его, иго Его.

Не бойтесь же, идите, идите смело. Не бойтесь тех страхов, которыми устрашает вас диавол, мешающий вам идти по этому пути. На диавола плюньте, диавола отгоните Крестом Христовым, именем Его. Возведите очи свои горе - и увидите Самого Господа Иисуса Христа, Который идет вместе с вами и облегчает иго ваше и бремя ваше. Аминь.» iii

Сноски:

i «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененые». 1951 г. // Возглас. Справочно-информационная газета. Распространяется по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Июнь 2007, № 11(108). С. 1

ii Цит. по: Священноисповедник Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Христовы воины. Жития и труды подвижников XX века. Календарь. 2007. Москва, 2006. Издание осуществлено по благословению епископа Южно-Сахалинского и Курильского Даниила. Сост., оф. - О.С.В. Отпечатано с готовых дипазитов в ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат». Г. Чехов Московской области. 2006. С. 166-167

iii «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененые». 1951 г. // Возглас. Справочно-информационная газета. Распространяется по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Июнь 2007, № 11(108). С. 1

- Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Сила Моя в немощи свершается. М.: АО «Форма-Пресс», 1997

- Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Спешите идти за Христом! Проповеди в Семфирополе (1946-1948). М.: храм Космы и Дамиана на Маросейке, 2000

- Святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий). Автобиография. Я полюбил страдание. М.: Издательство Сестричества во имя святителя Игнатия Ставропольского, 2008

- Лука (Войно-Ясенецкий). «Я полюбил страдание…». Автобиография. М.: «Русский хронограф», 1995

- Марущак Василий, протодиакон. Святитель-Хирург: Житие архиепископа Луки (Войно-Ясенецкого). М.: «Даниловский благовестник», 2006

- Поповский М.А. Жизнь и житие Святителя Луки Войно-Ясенецкого, архиепископа и хирурга. СПб.: «Сатисъ – Держава», 2004

- Лука, врач возлюбленный. Сост. Лисичкин В. А. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2009

- Никитин В.А. Несгибаемый страстотерпец. // Слово. – 1990. - №5

- Кассирский И.А. Воспоминания о профессоре В.Ф. Войно-Ясенецком. // Наука и жизнь. - 1989. - №5

- Священноисповедник Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Христовы воины. Жития и труды подвижников XX века. Календарь. 2007. Москва, 2006. Издание осуществлено по благословению епископа Южно-Сахалинского и Курильского Даниила. Сост., оф. - О.С.В. Отпечатано с готовых дипазитов в ОАО ордена Трудового Красного Знамени «Чеховский полиграфический комбинат». Г. Чехов Московской области. 2006

- Святитель Лука // Русская Православная Церковь. XX век. К 1020-летию Крещения Руси. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М.: Сретенский монастырь, 2008. (C. 491)

- Лука (Войно-Ясенецкий). Материал из Википедии – свободной энциклопедии. ВикипедиЯ – Свободная энциклопедия. (http://ru.wikipedia.org)

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий)

«Я полюбил страдания…»

Автобиография

Тело, будучи сложено из многих, и притом неодинаковых частей, которые и сами составлены из четырех стихий, когда занеможет, имеет нужду в разных врачевствах и притом составленных из разных трав. А душа, напротив, будучи невещественна, проста и несложна, когда занеможет, одно врачевство врачует ее - Дух Святой, благодать Господа Иисуса Христа.

Преп. Симеон Новый Богослов

ПРЕДИСЛОВИЕ

"О Мать моя, поруганная, презираемая Мать, Святая Церковь Христова!

Ты сияла светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и тысячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разрушены и уничтожены, а другие осквернены, а другие обращены в овощные хранилища, заселены неверующими, и только немногие сохранились. На местах прекрасных кафедральных соборов - гладко вымощенные пустые площадки или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая Церковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строители новой жизни, церкви земного царства, равенства, социальной справедливости и изобилия плодов земных? Нет, должны мы сказать с горькими слезами, не они одни, а сам народ. Какими слезами оплатит народ наш, забывший дорогу в храм Божий? "

Так говорил архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий).

Книга, которую вы видите, имеет своей целью познакомить вас со светлой личностью архиепископа Луки, профессора хирургии, лауреата Государственной премии. На его долю выпало то, что пережил любой русский православный архиерей первой половины XX века: поношения, тюрьмы, лагеря, ссылки, изгнания, пытки.

Пройдя весь этот коммунистический ад, архиепископ Лука остался верен исповеданию Истины, и, где бы он ни был: в застенке, на кафедре, за операционным столом - он был носителем слова: Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, Который на небесах (Мф. 5; 16).

Теперь, когда Русь пробуждается и вновь воскресает, милостью Божией пришло время прозвучать слову Владыки Луки. Еще при его жизни чиновники из отдела по делам религии предлагали издать некоторые проповеди, при условии, что оттуда будут изъяты все места, обличающие безбожие. Архиепископ Лука с негодованием отказался. Многие годы талантливые проповеди лежали под спудом и были доступны небольшому кругу читателей, лишь отдельные слова с сокращениями публиковались в "Журнале Московской Патриархии". Но слово Божие не вяжется (II Тим. 2; 9). Уместно здесь привести ответ известного русского религиозного философа И.А. Ильина на вопрос, почему он не публикует свои работы. Иван Александрович сказал: "Если мои книги нужны России и Богу, их узнает Россия, а если они не нужны России, то они не нужны и мне".

Волей Божией настал час, и вот вы держите в руках книгу. С ее страниц звучит живой голос святителя, исповедника, врача, человека, принесшего себя в живую жертву Богу и ближним. Пусть же этот голос достигнет вашего сердца и отзовется в нем решимостью последовать идеалам, которые всей своей жизнью проповедовал Владыка Лука.

Многие в наши дни говорят о гибели России, многие желали бы видеть ее конечное разрушение, чтобы не было больше Святой Руси, и сама память о ней изгладилась бы бесследно из сердец человеческих. Но вот строчки, написанные нашим святым соотечественником, равноапостольным Николаем, архиепископом Японским (+1912 г.): "Жизнь и отдельного человека, тем более, каждого народа и, несомненно, всего человечества проходит периоды, назначенные ей Творцом. В каком же возрасте теперь человечество со времени рождения его в новую жизнь? О, конечно, еще в юном! Две тысячи лет для такого большого организма совсем небольшие годы. Пройдут еще многие тысячи лет, пока истинное Христово учение и оживотворяющая благодать Святого Духа проникнут во все члены этого организма. Правда Божия сего требует. Истина Христова всею своею силою должна войти в человечество и произвести полное свое действие" (письмо от 10 ноября 1909 г.).

"…Что до родимого нашего русского народа, к которому мы имеем честь и счастие принадлежать, то я тоже твердо убежден, что он еще на пороге своей исторической жизни, и что сомневаться в его будущем и, тем более, отчаиваться за него просто грех…"

"А нам разве не видится или, по крайней мере, не грезится светлое будущее России? Ужели Господь создал такой многочисленный народ и вместе такое необъятное тело Церкви только для того, чтобы отдать его на съедение червям? Разве Россия развила все свои силы на таланты, заложенные в ее организме, и изжила их? Нет, по всем признакам она молодое историческое тело, возрастающее на смену стареющих организмов. Думать иначе было бы хулою на Промысл Божий"

Это было написано уже после кровавых ужасов 1905 г., после "репетиции революции".

А святой Патриарх-исповедник Тихон пророчествовал: "Как быстро и детски доверчиво было падение народа русского, развращаемого много лет несвойственной нашей христианской стране жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его, и никто не будет так любезен сердцу народному, как пастырь родной его Матери-Церкви, вызволившей его из египетского зла". Есть немало других свидетельств угодников Божиих о том, что России предстоит еще расцвет и величие, и что далеко еще не конец.

Пусть же на горизонте вновь возрождающейся Руси, восстающей из праха и тлена забвения, в который поверг ее грех, в созвездии великих людей: новомучеников, исповедников, преподобных, святителей и праведников - загорится еще одна звезда - архиепископ Лука. И пусть свет этой звезды пройдет через мрачный туман человеческой злобы и бесчувствия и достигнет нас, неся с собой благодатное тепло, являющееся в сердце всякого, кто последует за Господом, взяв свой крест и не оглядываясь назад (Мф. 16; 24).

О, паче слова и превыше похвал святых страстотерпцев подвига! Злобу убо лютых отступников и наглое иудейское неистовство претерпеша, веру Христову противу учений мира сего, яко щит, держаще и нам образ терпения и злостраданий достойно являюще. .

В последнее время, к сожалению, публикуется множество различной псевдодуховной литературы. В частности, повествования сподвижниках, в основе которых лежат некоторые факты из жизни людей действительно святых. Однако, эти факты часто искажаются или являются недостоверными. Вполне понятно, что жизнь любого чем-то знаменитого человека обрастает легендами и вымыслами. Поэтому свт. Димитрий Ростовский о своих Четьях-Минеях писал: Да не будет ми лгати на святого.

Публикуемые жизнеописания поражают обилием невероятных событий. Вместо истинного пути жизни

Лука Войно-Ясенецкий

Я полюбил страдание

ПРЕДИСЛОВИЕ

"О Мать моя, поруганная, презираемая Мать, Святая Церковь Христова!

Ты сияла светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и тысячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разрушены и уничтожены, а другие осквернены, а другие обращены в овощные хранилища, заселены неверующими, и только немногие сохранились. На местах прекрасных кафедральных соборов гладко вымощенные пустые площадки или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая Церковь! Кто повинен в твоем поругании? Только ли строители новой жизни, церкви земного царства, равенства, социальной справедливости и изобилия плодов земных? Нет, должны мы сказать с горькими слезами, не они одни, а сам народ. Какими слезами оплатит народ наш, забывший дорогу в храм Божий? " - так говорил архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) .

Книга, которую вы видите, имеет своей целью познакомить вас со светлой личностью архиепископа Луки, профессора хирургии, лауреата Государственной премии. На его долю выпало то, что пережил любой русский православный архиерей первой половины XX века: поношения, тюрьмы, лагеря, ссылки, изгнания, пытки.

Пройдя весь этот коммунистический ад, архиепископ Лука остался верен исповеданию Истины, и, где бы он ни был: в застенке, на кафедре, за операционным столом - он был носителем слова: Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего, Который на небесах (Мф. 5; 16) .

Теперь, когда Русь пробуждается и вновь воскресает, милостью Божией пришло время прозвучать слову Владыки Луки. Еще при его жизни чиновники из отдела по делам религии предлагали издать некоторые проповеди, при условии, что оттуда будут изъяты все места, обличающие безбожие. Архиепископ Лука с негодованием отказался. Многие годы талантливые проповеди лежали под спудом и были доступны небольшому кругу читателей, лишь отдельные слова с сокращениями публиковались в "Журнале Московской Патриархии". Но слово Божие не вяжется (II Тим. 2; 9) . Уместно здесь привести ответ известного русского религиозного философа И.А. Ильина на вопрос, почему он не публикует свои работы. Иван Александрович сказал: "Если мои книги нужны России и Богу, их узнает Россия, а если они не нужны России, то они не нужны и мне".

Волей Божией настал час, и вот вы держите в руках книгу. С ее страниц звучит живой голос святителя, исповедника, врача, человека, принесшего себя в живую жертву Богу и ближним. Пусть же этот голос достигнет вашего сердца и отзовется в нем решимостью последовать идеалам, которые всей своей жизнью проповедовал Владыка Лука.

Многие в наши дни говорят о гибели России, многие желали бы видеть ее конечное разрушение, чтобы не было больше Святой Руси, и сама память о ней изгладилась бы бесследно из сердец человеческих. Но вот строчки, написанные нашим святым соотечественником, равноапостольным Николаем, архиепископом Японским (+1912 г.): "Жизнь и отдельного человека, тем более, каждого народа и, несомненно, всего человечества проходит периоды, назначенные ей Творцом. В каком же возрасте теперь человечество со времени рождения его в новую жизнь? О, конечно, еще в юном! Две тысячи лет для такого большого организма совсем небольшие годы. Пройдут еще многие тысячи лет, пока истинное Христово учение и оживотворяющая благодать Святого Духа проникнут во все члены этого организма. Правда Божия сего требует. Истина Христова всею своею силою должна войти в человечество и произвести полное свое действие" (письмо от 10 ноября 1909 г.).

"...Что до родимого нашего русского народа, к которому мы имеем честь и счастие принадлежать, то я тоже твердо убежден, что он еще на пороге своей исторической жизни, и что сомневаться в его будущем и, тем более, отчаиваться за него просто грех..." (письмо от 2 апреля 1910 г.).

"А нам разве не видится или, по крайней мере, не грезится светлое будущее России? Ужели Господь создал такой многочисленный народ и вместе такое необъятное тело Церкви только для того, чтобы отдать его на съедение червям? Разве Россия развила все свои силы на таланты, заложенные в ее организме, и изжила их? Нет, по всем признакам она молодое историческое тело, возрастающее на смену стареющих организмов. Думать иначе было бы хулою на Промысл Божий" (10 июня 1911 г.) [Архиепископ Никон (Рождественский) "Мои дневники", М. , 1914 г.] Это было написано уже после кровавых ужасов 1905 г., после "репетиции революции".

А святой Патриарх-исповедник Тихон пророчествовал: "Как быстро и детски доверчиво было падение народа русского, развращаемого много лет несвойственной нашей христианской стране жизнью и учениями, так же пламенно и чисто будет раскаяние его, и никто не будет так любезен сердцу народному, как пастырь родной его Матери-Церкви, вызволившей его из египетского зла". Есть немало других свидетельств угодников Божиих о том, что России предстоит еще расцвет и величие, и что далеко еще не конец.

Пусть же на горизонте вновь возрождающейся Руси, восстающей из праха и тлена забвения, в который поверг ее грех, в созвездии великих людей: новомучеников, исповедников, преподобных, святителей и праведников загорится еще одна звезда - архиепископ Лука. И пусть свет этой звезды пройдет через мрачный туман человеческой злобы и бесчувствия и достигнет нас, неся с собой благодатное тепло, являющееся в сердце всякого, кто последует за Господом, взяв свой крест и не оглядываясь назад (Мф. 16; 24) .

О, паче слова и превыше похвал святых страстотерпцев подвига! Злобу убо лютых отступников и наглое иудейское неистовство претерпеша, веру Христову противу учений мира сего, яко щит, держаще и нам образ терпения и злостраданий достойно являюще. [Служ6а всем святым, в земли Российской просиявшим. Минея. Май, III ч. , Москва, 1987].

В последнее время, к сожалению, публикуется множество различной псевдодуховной литературы. В частности, повествования сподвижниках, в основе которых лежат некоторые факты из жизни людей действительно святых. Однако, эти факты часто искажаются или являются недостоверными. Вполне понятно, что жизнь любого чем-то знаменитого человека обрастает легендами и вымыслами. Поэтому свт. Димитрий Ростовский о своих Четьях-Минеях писал: Да не будет ми лгати на святого.

Публикуемые жизнеописания поражают обилием невероятных событий. Вместо истинного пути жизни подвижника, полного невидимых и непонимаемых миром трудов покаяния и внутренней борьбы со страстями, простосердечному читателю предлагаются "православные чудеса в XX веке", напоминающие сказки братьев Гримм и Шарля Перро. В книгах таких воспеваются телесные подвиги: непомерные посты, бдения, ношение вериг - и никакого понятия не дается о подвиге душевном, все христианство сводится к неядению и неспанию. Читателю предлагается искаженное, в католическом духе, понимание святости. Тем более это опасно, что речь идет действительно о великих подвижниках и святых людях. Когда ложь перемешана с правдой, она особенно пагубна, как яд трудно, или даже почти невозможно заметить в здоровой пище.