Иоасаф белгородский житие. Тропарь святителю Иоасафу Белгородскому

Но не суждено было сбыться воле родителей Иоакима о том, чтобы их первенец стал и наследником их богатых дворянских имений. Господь готовил своему избраннику иной путь, путь иноческой жизни, путь пастырского служения Его Святой Православной Церкви. Еще в годы отрочества Иоакима Милосердый Господь возвестил Свою Святую волю о его будущем в чудесном видении, которое было явлено отцу Иоакима Андрею Димитриевичу.

Однажды вечером он сидел на крыльце своего дома и вдруг, при заходе солнца, увидел стоявшую за горизонтом на воздухе Божию Матерь с Ангелом и у ног Их сына своего Иоакима, стоящего на коленях и приносящего Божией Матери молитвы. Потом он услышал слова Пресвятой Богородицы: "Довлеет Мне молитва твоя", и в этот момент слетел Ангел Господень и облачил Иоакима в архиерейскую мантию. Пораженный дивным и знаменательным видением, отец Иоакима принял дерзновение сказать: "Нам-же, родителям, Пречистая Богоматерь, что оставляешь?" Ответа от Пречистой Девы Марии на вопрос родителя Иоакима не последовало, и явление окончилось. Желание Андрея Димитриевича пересказать своей супруге виденное не осуществилось - проходя несколько комнат своего дома, он забыл виденное и как ни старался вспомнить явление, не мог постигнуть этого до самой кончины своего сына Иоакима. Так Господь предсказал то, что сбылось в свое время, и великий угодник Божий - Святитель Иоасаф, с самых ранних лет стал на этот Божий путь - на путь любви Христовой, любви, которая впоследствии изливалась из его сердца на всех людей.Св. Иоасаф происходил из славного малороссийского семейства, которое удостоилось получить в XVII веке права русского дворянства. Род Горленко - один из древних и славных родов в истории Малороссии. Фамилия их берет свое начало от выходцев из Угорской Руси в Запорожскую Сечь. Многие из членов Рода Горленко, жившие по ту сторону Днепра, т.е. в подчиненной тогда польскому владычеству области, приобрели себе славу ревностных и непоколебимых поборников православия в его многовековой борьбе с римским католичеством.

Родители св. Иоасафа, как мы уже сказали, были очень богобоязненны и жили по всем правилам Православной Церкви. Отец - Андрей Димитриевич Горленко, был бунчужным, т.е. заведовал бунчуком - войсковым знаменем при гетмане Данииле Павловиче Апостоле, на дочери которого он и был женат. Это был смиренный и кроткий человек, который более всего отдавался внутренней духовной жизни, отличался большим нищелюбием и тяготением к решению проблем нравственного совершенства. Последние годы своей жизни Андрей Димитриевич провел в совершенном одиночестве, в небольшом домике, построенном в лесу под Прилукой (город, в котором жила семья Горленко), а семья оставалась в Прилуках, куда он ездил только по праздникам.

Мать св. Иоасафа - Мария Даниловна, также отличалась искренним благочестием, твердою приверженностью к Православной вере, отменным усердием к храмам Божиим и уважение к духовенству и монашеству.

Вообще нужно сказать, что жизнь малороссиян в то время отличалась особенной религиозностью. Домашняя жизнь их шла по церковному уставу - строго соблюдались посты и обряды Православной Церкви, назначались особые епитимии - прочесть несколько раз Псалтирь или Новый Завет. Они знали как Божии заповеди, так и заветы Отцов и старались исполнять их. Можно сказать, что семейство Горленко в то время отличалось особой религиозностью, нищелюбием и благотворительностью. Так, например, Димитрий Горленко (дед св. Иоасафа) построил в Свято-Троицкой Пустынно-Густинской обители две церкви - во имя свв. апостолов Петра и Павла и свт. Николая. Воспитываясь в такой семье, молодой отрок Иоаким с ранних лет отличался большой религиозной настроенностью, которая и радовала его родителей, но вместе с тем по временам приводила их к печальным думам о будущей судьбе мальчика, которого они, несмотря на слабое сложение его, прочили в наследники своих почестей и имений. Так шло время, и родителям нужно было позаботиться о воспитании сына своего. Домашние средства для столь великого дела были недостаточны. Вследствие этого родители Иоакима, поборов в себе нежелание разлуки с любимым сыном, отправили его на восьмом году жизни в Киевскую Академию для изучения наук, в особенности словесных. Киевская Академия в то время была единственным высшим учебным заведением для насельников всего юга России и служила главным оплотом православия в его борьбе с римским католицизмом.

После доброго семейного воспитания, юный Иаоким поступил в такое учебное заведение, в котором еще более могла развиваться и укрепляться, при содействии благодати Божией, благочестивая настроенность его. Этому способствовал и благочестивый склад полумонашеской жизни в академии, и обилие святынь в г. Киеве - матери городов Русских, и особенно знакомство с иноками-подвижниками Киево-Печерскими, с которыми любил беседовать Иоаким. Все это способствовало тому, что уже на 11-м году своей жизни Иоаким Горленко возлюбил монашество, на 16-м году жизни, ко времени окончания школьного образования, в нем утвердилось намерение быть монахом и всецело овладело его волею, а на 18-м году жизни в Иоакиме окончательно созрела и утвердилась мысль об отречении от мира и принятии иночества. Сознавая наперед ту скорбь, какую могла бы причинить родителям весть о пламенном желании его принять монашество, Иоаким в течении двух лет скрывал от них свое высокое благое намерение, всячески испытывая себя.

Мысль о принятии монашества оставалась в юном работнике Христовом непоколебимой. И, подобно Феодосию Печерскому, Иоаким достигает заветной цели помимо родительской воли. Божественный призыв Господа нашего Иисуса Христа для благочестиво настроенного Иоакима был святее воли родителей, не сочувствовавших на первых порах его высокому и благому намерению - принять иночество. Под предлогом окончания академического курса (довершения своего образования) Иоаким, как и раньше, в определенное время отправился в Киев с преданным слугой. По прибытии в Киев, он в скором времени оставил Академию и удалился в пустынный и отличавшийся строго-подвижнической жизнью Киево-Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, в котором и предался всецело монастырскому послушанию - подготовительной ступени к принятию монашества. Здесь Иоаким любил уединяться для молитвы в пещеру одной горы. Ревность молодого послушника к молитвенным подвигам, умерщвлению плоти и покорению ее духу доходила в это время до того, что он в продолжении искуса не вкушал даже вареной пищи, довольствуясь самой скудною, суровою пищею. А чтобы родители его не узнали о его поступлении в монастырь и не взяли бы его оттуда, он оставил в Киеве верного слугу своего, который, получая письма от родителей его, отправлял их к нему в монастырь, а ответы сына, получаемые будто бы из Киева, пересылал в дом родителей.

Это продолжалось два года. После 2-х годичного испытания в Киево-Межигорском Спасо-Преображенском монастыре, подвижник Иоаким Горленко на 21 году жизни, 27 октября 1725 года принял рясофор от всечестного отца иеросхимонаха Феодора в пещерном храме Межигорского монастыря во имя святых богоносных отец Онуфрия и Петра Афонского и наречен был в иночестве Иларионом.

По принятии рясофора, он открыл свою тайну родителям через своего верного слугу, прося у них прощения в том, что без их позволения и благословения принял оный, т.е. рясофор.

Строга аскетическая черта нравственного облика смиренного Илариона (впоследствии св. Иоасафа), который с юных лет начал борьбу с греховными влечениями, который с юности познал суету мира и бренность преходящих его благ, незабвенна для насельников Маророссии. Из рассказов малороссов видно, что смиренный инок Киево-Межигорского монастыря, бывая в доме отца своего, в имении Чернявщина, Прилукского уезда Полтавской губернии, во время пиршеств, предлагаемых по временам его родителем для многочисленных гостей (соседей, родственников, знакомых), сидел вдали от стола, одиноко, в углу громадного зала и ел корки черного хлеба, не разрешая себе прикасаться к пище, которая подавалась гостям. Он не разделял радости приветливых радушных хозяев (родителей своих), и на веселия гостей он смотрел взором безграничного недоумения и сострадания. Для того, чтобы устоять среди соблазна и вместе с этим не огорчать исповеданием своей веры близких для себя людей и тех, для кого она была непонятной, нужно было иметь необыкновенную твердость воли, стойкость характера, сильную веру и ревность к славе Божией. И все это, т.е. высокие качества души, как показывает образ поведения смиренного инока Илариона, давно было в душе юного подвижника (впоследствии свт. Иоасафа).

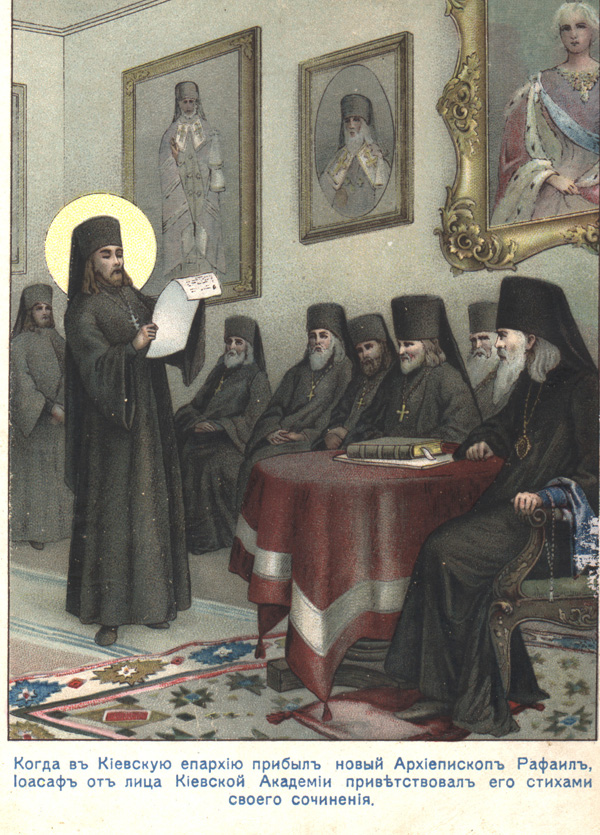

После двухгодичного пребывания в Киево-Межигорском монастыре, рясофорный Иларион, обративший на себя внимание высшего духовного начальства строгой подвижнической жизнью, был вызван в Киево-братский монастырь. Здесь 21 ноября, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, 1727-го года 22-х летний Иларион, по отречении от всего мирского, принял от преподобнейшего отца Илариона Левицкого, ректора академии и игумена того монастыря (Киево-братского), великое пострижение в мантию с именем Иоасаф, в честь св. Иоасафа, Царевича индийского, память которого празднуется Церковью 19 ноября. В следующем году 6 января 1728 года, инок Иоасаф был посвящен Киевским архиепископом Варлаамом Ванатовичем в сан иеродиакона. Спустя год, иеродиакон Иоасаф был определен учителем низшего класса Киевской академии. Три года продолжалось его послушание учителем, после чего в августе 1732 года будущий святитель, согласно распоряжению киевского архиепископа (впоследствии митрополита) Рафаила Заборовского, отправился собирать пожертвования по Малороссии на ремонт академических зданий. Уже в эти годы высокопреосвященный подвижник-аскет архиепископ Рафаил Заборовский, заметив в иеродиаконе Иоасафе Горленко высокие духовные дарования, приблизил его к себе и 13 сентября 1734 года назначил экзаменатором при Киевской кафедре, а 8 ноября того же 1734 года, на 30 году жизни, посвятил иеродиакона Иоасафа в сан иеромонаха. Именно в это время будущий святитель Иоасаф начинает трудиться на ниве пастырского служения. Сначала в Киево-братском монастыре, а потом в Киево-Софийском кафедральном соборе. Сверх этого с 1738 года иеромонах Иоасаф являлся членом Киевской духовной консистории.

В эти годы смиренный иеромонах Иоасаф Горленко так же находился под покровительством архиепископа Рафаила Заборовского, который видя ревность и трудолюбие молодого пастыря, благословляет его (в 1737 году) на службу в довольно населенный Лубенско-Мгарский Преображенский монастырь игуменом обители.

32-х летний молодой иеромонах Иоасаф, принял почетное назначение с несказанным смирением. Лишь предаваясь Божиему смотрению и воле архипастырской, он по крайнему своему нежеланию принял данный пост игуменства. Жизнь и деятельность игумена Иоасафа в Лубенском Преображенском монастыре была сложна и многотрудна. Помимо своей территории в ведении монастыря состояла обитель Красногорская, наместник которой находился в подчинении Лубенского игумена. Также некоторые приходские храмы в этой области были в ведении св. обители. Молодому игумену предстояла широкая, трудная и сложная деятельность, и он, как видно из актов и документов, сохранившихся в архиве Лубенского монастыря, явил себя трудолюбивым, справедливым, любвеобильным и весьма заботливым управителем Лубенской обителью.

Время служения молодого игумена Иоасафа Горленко в Лубенском Мгарском Спасо-Преображенском монастыре, равно как и предыдущее время его жизни, по всей справедливости может быть названо временем упорной и сильной духовной борьбы смиренного подвижника. В продолжении управления Лубенской обителью, как в предыдущее, так и в последующее время, игумен Иоасаф вел строго подвижническую жизнь. Об этом свидетельствует тот факт, что в этот период он подвергался частым и продолжительным недугам телесным. Последние же, несомненно, были прямым следствием строго подвижнической жизни его. Сам св. Иоасаф в своих автобиографических записках пишет про это так: "16 августа 1737 года я крепко заболел и уже чувствовал близкий исход жизни, но Божьим милосердием был помилован...", "27 сентября 1740 года, пишет он, я опять заболел и страдал отчаянно до половины февраля, но милосердый Бог оставил мне жизнь для Его прославления".

Во время своего настоятельства в Лубенском монастыре игумен Иоасаф сподобился видеть два замечательных сновидения. В оба раза он видел Константинопольского патриарха Афанасия, нетленно почивающего в Лубенском монастыре, и дважды он слышал от него слова одобрения.Но упорная и усиленная работа молодого игумена Иоасафа над возделыванием духовного существа своего согласно с требованием евангельского нравственного закона, не отняла у него отеческой заботливости о вверенной ему Лубенской обители. Нужно сказать о том, что будущему святителю в то время много пришлось поработать над восстановлением разрушенного хозяйства обители. Ведь еще до прихода его в Спасо-Преображенский монастырь в 1728 году в нем совершенно обрушилась соборная церковь, а в 1736 году вторичный пожар истребил все деревянные здания св. обители. Обитель приходилось как бы создавать заново. Нужно было выстроить новые каменные братские келии, ограды и другие необходимые для обители хозяйственные строения; нужно было поправить соборную монастырскую церковь с обвалившимся куполом. И что же? Молодой попечительный и неутомимый игумен Иоасаф, несмотря на то, что средств для возобновления полуразрушенного Лубенского монастыря не было, выстроил грандиозный каменный корпус монашеских келий 40 саженей длины и 5 саженей ширины, получая помощь от некоторых местных благотворителей. Но для возобновления главного монастырского храма и прочих зданий не было никаких средств. Заботливый игумен Иоасаф, не обращая внимания на слабость своего здоровья, решил во что бы то ни стало изыскать средства для приведения вверенной ему Лубенской обители в надлежащее состояние. С этой целью он с разрешения Киевского митрополита отправился 10 сентября 1742 года в далекое путешествие, в города Москву и С.-Петербург для испрошения доброхотных пожертвований на построение разрушившейся соборной монастырской церкви. Прибыв в С.-Петербург за сбором пожертвований на храм Божий, игумен Иоасаф удостоился Высочайшего внимания Императрицы Елизаветы Петровны. Благочестивая Государыня, любившая церковное благолепие и усердно посещавшая храмы и монастыри, милостиво приняла просителя и приказала выдать ему на сооружение храма 2000 рублей. К числу причин, расположивших Государыню к пожертвованию на сооружение храма в Лубенской обители, нужно отнести также трогательное и очень назидательное слово игумена Иоасафа о любви к Богу и ближнему. "Как далеко от нас живот вечный". Только лестница о двух ступенях нам предлежит - это любовь к Богу и родственная ей любовь к ближнему ", - говорил в этом слове игумен Иоасаф.

16 августа 1744 года, возвратившись из Москвы в Богоспасаемую Лубенскую обитель, игумен Иоасаф вскоре по прямому указанию Императрицы Елизаветы Петровны был возведен в сан архимандрита и через некоторое время был вызван в Москву, где 29 января 1745 года архимандрит Иоасаф был назначен наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, с оставлением за ним настоятельства в Лубенском монастыре. 23 марта 1745 года архимандрит Иоасаф приехал в Лавру и здесь, в знаменитой обители святорусской, воздвигнутой не златом и серебром, а молитвенным потом и слезами пустынножителей, "начал жить с Богом на послушании наместническом". Наместническое послушание в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре архимандрит Иоасаф проходил до июня месяца 1748 года. За время служения в Лавре он явил себя весьма ревностным и полезным соработником ее настоятеля - священно-архимандрита Лавры и архиепископа Арсения Могилянского. Последний, как член Святейшего Синода, в течении большей части года находился в С.-Петербурге и потому в деле управления Лаврой вынужден был полагаться на ближайшего и надежнейшего своего сотрудника - наместника архимандрита Иоасафа. Приснопамятный архимандрит Иоасаф был, следовательно, ближайшим и постоянным управителем Лавры. Испытывая телесные болезни, происходящие от чрезмерно строгой аскетической жизни, но не оскудевая духом, архимандрит Иоасаф с отменным усердием и победоносно совершал здесь укрощение духовного своеволия, углублялся в постоянное служение Богу, восходил от силы в силу в личном подвиге внутренней духовной борьбы и весьма много трудился на пользу вверенных ему святых обителей.

Но недолгим было служение архимандрита Иоасафа в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Промысл Божий скоро указал ему, великому труженику Божиих дел и носителю Божией благодати, более обширное и многотрудное поприще деятельности архипастырской, к которой он уже практически был подготовлен. Вскоре он был призван к архипастырскому служению.

1 января 1748 года скончался Антоний Черновский - митрополит Белгородской епархии. Св. Синод представил Ее Величеству доклад со списком кандидатов на это место. В числе кандидатов был помещен архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры наместник Иоасаф (Горленко). 15 марта 1748 года состоялось высочайшее повеление о назначении высокопросвященного, попечительного и трудолюбивого архимандрита и наместника Иоасафа во епископа на обширную в то время Белгородскую епархию. 1 июня 1748 года благоговейный архимандрит Иоасаф был наречен, а 2 июня того же 1748 года посвящен во епископа Белгородского и Обоянского Псковским и Нарвским архиепископом Симоном Тодорским, при участии многочисленного сонма архиереев. Рукоположение архиандрита Иоасафа во епископа Белгородского было совершено в неделю всех святых, в С.-Петербургском Петро-Павловском соборе, в присутствии Императрицы Елизаветы Петровны и Высочайшей Фамилии. 6 августа 1748 года, в праздник Преображения Господня, новопоставленный святитель Иоасаф прибыл в свой епархиальный город Белгород утром ко времени Божественной литургии. Несмотря на слабое здоровье свое и изнурение далеким путешествием из С.-Петербурга в Белгород, он совершил в этот день Божественную литургию в кафедральном Свято-Троицком соборе. Так начал свое архипастырское служение великий угодник Божий святитель Иаосаф. Исполненный глубочайшего смирения и любви к Богу и ближнему, он с великой ревностью и усердием принялся за бразды архипастырского служения.Белгородская епархия в то время отличалась крайней бедностью своего населения. Нужно сказать, что с самых первых дней своего служения святитель Иоасаф большое внимание стал уделять вопросу образования. Лишенные средств для содержания в духовных училищах, дети причетников и сирот духовного звания, оставались без образования, а нередко и поступившие в училища, по недостатку средств, оставляли их. Попечительный архипастырь Иоасаф принимал все возможные меры к устранению зла, оказывал помощь нуждающимся и бедным ученика училищ. С целью поднятия умственного и религиозно-нравственного состояния приходского духовенства, преосвященный Иоасаф с первого года вступления на Белгородскую кафедру, несмотря на слабость здоровья, ежегодно совершал обозрение своей обширной епархии и останавливался не в покойных чертогах богачей, а в бедных хижинах крестьян или незатейливых домиках сельских батюшек.

Получая приют в названных жилищах, святитель Иоасаф ночное время посвящал молитве, а утром, по совершении Божественной литургии, наставлял пасомых православно-христианской вере и благочестию. Его можно было видеть то в Белгороде, то в Харькове, то в большом селении, то в захолустной деревушке. Особенно зорко бдительный святитель следил за тем, чтобы пастыри церкви Христовой были преисполнены глубокого благоговения к службам церковным и святыням.

Громадное количество предписаний и циркуляров Св. Иоасафа, как например, запрещение священникам, находившимся в ссоре друг с другом, совершать богослужение прежде, чем они не помирятся между собою, и многое другое, было направлено к искоренению именно того зла, которое не укрывалось от Святительского взора при этих объездах. Наряду с этим высота внутренней жизни Святителя позволяла ему видеть и то, что раскрывается только духовным очам и не замечается другими. Св. Иоасаф получал непосредственные указания от Бога, являя тем великое милосердие и любовь Отца Небесного к людям. Многие распоряжения Св. Иоасафа были сделаны на основании непосредственных указаний Господа. Так, например, запрещение священнослужителям держать у себя на дому Св. Дары под угрозою лишения сана было вызвано следующим случаем: остановясь однажды для ночлега при обозрении епархии в доме приходского священника, в то время отсутствовавшего, Св. Иоасаф никак не мог уснуть от охватившего его необычайного страха. Сон бежал от его глаз, и дабы рассеяться, Святитель начал рассматривать лежащие на полке вместе с домашнею посудою свернутые бумажки. Велик был ужас Святителя, когда он заметил, что в одной из этих свернутых бумажек хранились Св. Дары. Положив святыню пред собою на столе, Св. Иоасаф коленопреклоненно, всю ночь до самой утрени, провел в молитве, отвращая кару небесную на нерадивого пастыря. Но земная кара не избежала нерадивого пастыря. На утро явился священник-хозяин дома, - которого Святитель, несмотря на его объяснения, немедленно лишил священного сана и даже исключил из духовного звания.

В другой раз, при обозрении епархии, Преосвященному Иоасафу пришлось ночевать вблизи города Вольного. Ночью во сне видит он небольшую церковь, в ограде которой стояло дерево ветвистое и зеленое. К этому дереву подошел старик и стал рубить его. Тогда святитель сказал старику: "Оставь, не руби этого дерева", а он отвечал: "всякое древо, не творящее плода-добра, посекаемо бывает и во огонь вметаемо". Пробудившись от сна, святитель спросил у присутствующих там людей, нет ли поблизости какой церкви, похожей на виденную во сне. Ему ответили, что есть в трех верстах отсюда такая церковь. Архипастырь поехал в однодворчатое село по указанной дороге и прибыл к церкви, которая была похожа на виденную во сне. Вошедши в нее, святитель Иоасаф увидел там при служении божественной литургии пьяного приточника, которого тут же лишил приточного звания.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что о небрежном отношении священно- и церковнослужителей к своим обязанностям было предсказываемо архипастырю путем откровений Божиих. Нередко руководимый таинственным предчувствием святитель Иоасаф вскрывал самые сокровенные помышления ближних.

О том, как близок был Св. Иоасаф к Богу, свидетельствует следующий изумительный случай. Вскоре по вступлении своем на Белгородскую кафедру Св. Иоасаф собрал к себе городских и окружных пастырей. В толпе стоявших пред ним Св. Иоасаф заметил одного дряхлого старца-священника, на которого устремил свой испытующей взор. Преподав благословение и отпустив представлявшихся ему пастырей, Святитель задержал подле себя дряхлого старца и, узнав от последнего, что ему уже минуло 130 лет, сказал: "Ты видишь пред собою пастыря, как отца стоящего пред сыном своим, поведай мне, не опорочена ли твоя совесть, каким-либо тяжким грехом, который связывает тебя и не дает умереть… Долговременная жизнь твоя убеждает меня, как архипастыря, очистить душу твою покаянием, примирить тебя с оскорбленными тобою и данною мне властью простить и разрешить самый грех по слову: "аще разрешите на земли, разрешена будет и на небеси."…Изумленный старец, не сознававший за собою никаких преступлений, считавший долголетие особою милостью Божией, был настолько ошеломлен словами Святителя, что только и мог повторять: "Не знаю, не помню". Но пристальный взор Святителя, устремленный на него, отеческая ласка и бесконечная любовь, какая светилась в очах Святителя и чувствовалась старцем в каждом движении и каждом слове его, заставили содрогнуться, пробудили в нем старые воспоминания, воскресили в памяти давно забытое прошлое…

Заливаясь слезами, пал старец к ногам Святителя, громко рыдая и рассказал об ужасном случае, имевшем место несколько десятков лет тому назад, в бытность его приходским священником.

Однажды, говорил старец, совершив в своем храме Божественную литургию и собираясь идти домой, он был остановлен посланным от местного помещика, с требованием совершить литургию вторично, какового требования он не мог исполнить в виду того, что храм был однопрестольный. Никакие доводы священника не в состоянии были вразумить ни посланного, ни помещика, и, под угрозою наказания за ослушание, он вернулся в храм и приступил к совершению литургии на том же престоле, на котором только что закончил ее. Но в этот же момент он услышал таинственный и грозный голос: "Остановись, что ты делаешь"…

Содрогнулся священник, но страх ответственности перед помещиком был сильнее страха пред Богом. Оправившись от смущения, он возгласил: "Благословенно Царство…", как вдруг вторично услышал еще более грозное предостережение: "Не дерзай, аще же дерзнешь, проклят будешь"…

В порыве безумия он ответил: "Сам будь проклят" , - и затем продолжал литургисать и окончил службу.

С тех пор прошло уже свыше 70 лет, ветхая церковь разрушилась, а там, где она стояла, теперь чистое поле, еще недавно вспаханное…

С ужасом великим выслушал Св. Иоасаф рассказ дряхлого старца и сказал ему: "Несчастный, что ты сделал… Ты проклял Ангела Божия, Хранителя того места святого… Оба вы связаны проклятием и доныне. Так вот причина долголетия твоего и удрученность телесного слячения"…

После этого Святитель велел немедленно приготовить походную церковь, разыскать то место в поле, где стояла прежняя церковь и вместе со старцем отправился туда, приказав последнему совершить там Божественную литургию. По окончании последней Св. Иоасаф подозвал к себе старца и велел прочитать ему "Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко…", - затем благословил его, сказав: "Прощаю и разрешаю тебя от всех твоих грехов"… Стоя на коленях пред Святителем, поддерживаемый диаконом, дряхлый старец, примирившись с Ангелом, охранявшим св. престол, и своею совестью, безмолвно, очами полными слез, смотрел на Святителя Иоасафа, протягивая к нему свои старческие изможденные руки.

Кротко и любовно взирал Св. Иоасаф на бедного пастыря, спасенного от гибели и, наклонившись к нему, обнял его… Склонилась глава старца на плечо Святителя и примиренный с собою, прощенный Богом, он испустил последнее дыхание и здесь же, на месте бывшей церкви, Св. Иоасаф повелел совершить и погребение почившего старца и лично отпевал его.

На этом и многих других подобных примерах мы убеждаемся в том, что святитель Иоасаф не только словом, но и делом исполнял Божию заповедь о любви к ближнему. И здесь ревностный архипастырь творил волю Божию "не взирая на лица". Так, однажды управляющий имением князя Бориса Григорьевича Юсупова выгнал самовольно дьячка (Кривенко) села Ясенево из прихода, но заботливый архипастырь Иоасаф повелел возвратить изгнанного несправедливо на прежнее место, угрожая в противном случае запечатанием церкви. За несправедливо нанесенную дьячку обиду святитель требовал от владельца имения непременного и полного удовлетворения пострадавшему. И это лишь один из очень многих случаев, когда святитель Иоасаф, не имея даже тени лицеприятия, защищал своих пасомых от неправедных людей.

|

Крайне смущенный этим сновидением, Св. Иоасаф, при обозрении церквей, подробно осматривал их как снаружи, так и изнутри, отыскивая церковь, явленную ему Господом во сне. Наконец, прибыв в г. Изюм, Святитель посетил Вознесенскую церковь в предместье города "Замостье". Глубокое волнение охватило Святителя при виде этой церкви: он узнал Ее… Встреченный духовенством и, войдя в притвор, Святитель с изумлением остановился и стал всматриваться в большую икону Богоматери, стоявшую в углу притвора и служившую как бы перегородкою, за которою ссыпали уголь для кадила… Долго стоял Святитель пред иконою, и глаза, полные слез, долго смотрели на Пречистый Лик Царицы Небесной, тогда как уста шептали святые слова молитвы… Долго, с волнением, тревогою и крайним беспокойством взирало духовенство на своего святого и строгого архипастыря, не постигая, почему Святитель оставался в притворе вместо того, чтобы идти внутрь храма.

Объятые трепетом и страхом стояли пред ним священнослужители в предчувствии чего-то страшного.

Осенив себя крестным знамением, пал Святитель Иоасаф пред иконою на колени и, заливаясь слезами, громко сказал: "Владычица Небесная, прости небрежность Твоих служителей, не ведают бо, что творят!" - Потом, сделав благочинному строгое замечание за небрежное отношение к святыне, Святитель Иоасаф приказал немедленно поставить икону на подобающее ей место в храме, сказав: "В сем образе преизобилует особая благодать Божия, в нем Пресвятая Владычица являет особенное значение Своего заступничества для веси сей и всей страны".

Св. Иоасаф, пробыв в Изюме более трех дней, ежедневно утром и вечером приходил молиться в Вознесенскую церковь. От этой иконы, именуемой Песчанской иконою Матери Божией, и доныне совершаются знамения благодати Божией.

От образа подвигов архипастырского служения приснопамятного святителя Иоасафа, перенесемся мыслью к подвигам личной жизни его. Внутреннее делание архипастыря Иоасафа, начавшееся в годы юности в Киево-Межигорском монастыре и продолжавшееся затем на всех степенях служения его до знаменательной кончины его, стяжало ему великое сокровище духа. Святитель Иоасаф, при содействии благодати Божией "всегда немощная врачующей и оскудевающая восполняющей", совместил с самоотверженным служением благу и спасению ближних, строго иноческое, подвижническое служение Богу. Обремененный немощами телесными, святитель не покидает строго аскетического образа жизни, а наоборот, восходит от силы в силу в отношении развития своей внутренней жизни и служит яркой путеводной звездой для развития духовной жизни братии. Вся жизнь его была непрестанным служением Богу, непрестанным хождением пред Ним. Спасительное учение Христа было его родной стихией.

Отражением аскетического духа, которым проникнута жизнь святителя Иоасафа, служил и внешний его вид, и все стороны его жизни. Приснопамятный святитель Иоасаф "имел вид постнический, облик несколько строгий, с выражением вдумчивой кротости, седые волосы и седую небольшую бороду". Строгий к другим, святитель был еще строже к себе. В домашней жизни он соблюдал строгую простоту и скромность иноческую; к келейным служителям он был также строг, но эта строгость его не лишена была кроткой мягкости - он был прост и питал ко всякому самое близкое расположение и теплое участие. Строгость св. Иоасафа была выражением нравственной чистоты и строго аскетического настроения, проникавшего всю его жизнь. Так говорит об этом один из ревностных почитателей святителя Иоасафа князь Н.Д. Жевахов: "Жизнь святителя была непрестанной борьбой с мягкотелостью и теплохладностью, и эта борьба поражала своей смелостью и размахами. Святитель не смешивал христианского милосердия с сентиментальностью; не заботился о том, что скажет свет, как будут относиться к нему лично; не покупал популярности и любви к себе ценою измены долгу и правде. Он был чист и безупречен и ничего не должен был миру и, кроме Бога, никого не боялся. В этом был источник его прямолинейности и строгости ". (Князь Н.Д. Жевахов, "Воспоминания", т. 1, стр. 22).

Обладавший молитвенной настроенностью, которая доходила до пределов созерцания, блаженный архипастырь с обильными слезами совершал бескровное жертвоприношение. При бое часов святитель произносил молитву, которую сам составил и которая стала называться молитвой святителя Иоасафа Белгородского. "Буди благословен день и час, в оньже Господь мой Иисус Христос мене ради родился, распятие претерпе и смертию пострада. О, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моея прими дух раба Твоего, во странствии суща, молитвами пречистыя Матере и всех святых Твоих, яко благословен еси во веки веков. Аминь" .

Имея безграничное милосердие и незнающую пределов любовь к ближнему, Святитель Иоасаф особенно отличался делами милосердия и благотворительности бедным и неимущим. Так, пред великими христианскими праздниками, он имел обыкновение посылать преданного себе келейника в жилища бедности, к лицам, известным ему крайней нищетой с подаянием (денег и одежды). Этому келейнику дана была заповедь - положив дар у окна или порога дома, три раза стукнуть в стену, для привлечения внимания хозяев, и поспешно удалиться.

Однажды перед праздником Рождества Христова келейник святителя заболел, и движимый сострадательным своим сердцем св. Иоасаф, пользуясь темнотою декабрьской ночи, оделся сам в простонародную одежду и, запасшись предметами подаяния, дождался, когда привратник архиерейского дома отлучился от своего поста, прошел незаметно в калитку ворот, и отправился к жилищам бедности и нищеты. Совершив свое святое шествие и расточив всю милостыню, поздним часом возвратился святитель к воротам архиерейского дома. При них в это время стоял привратник, и увидев входившего в калитку святителя, он окликнул его. Не желая быть узнанным по голосу, преосвященный не ответил на оклик сторожа, чем и возбудил его подозрение. В темноте захватил его сторож под сводами храма и, заметив его простонародную одежду, начал допрашивать его кто он и откуда. Святитель молчал, стараясь высвободиться из рук, но сторож, видя усилие его уйти без ответа, нанес ему несколько сильных ударов по спине. В этот момент привратник увидел лицо святителя, и узнав его, пришел в большой испуг. На следующий день, рано утром, св. Иоасаф позвал привратника в свои покои. Придя к святителю, испуганный привратник со страхом ожидал наказания. Каково же было его удивление, когда вдруг святитель Иоасаф стал щедро его угощать, наградив деньгами и одеждою за бдительность и с миром отпустил домой.

Все дела милосердия св. Иоасаф старался творить так, "чтобы левая рука не знала, что делает правая" (Мф. 6,3). Но Господь иногда открывал людям их тайного благодетеля. Однажды келейник по поручению Владыки, купив на базаре дрова, приказал извозчику отвезти их во двор бедной семьи, но не говорить, от кого они присланы. Хозяйка дома, вдова с тремя малолетними детьми, хотела было узнать у извозчика, кто прислал дрова, но, подняв глаза вверх, увидела в воздухе "в сиянии" святителя Иоасафа.Св. Иоасаф - строгий подвижник, проведший в течении 30 лет свой дух через искус трудных подвигов иноческого делания и непрестанно ведший свой разум по пути заповедей Господних, удостоился получить от Господа дар духовного видения и прозрения. Так, однажды пред Троицыным днем, крестьяне хутора Угрюма прибыли к святителю Иоасафу просить благословения и молитв о ниспослании дождя, потому что стояла сильная засуха и червь подтачивал хлеб. Выслушав их просьбу, святитель обратился к стоявшему тут же своему кучеру и приказал ему к завтрашнему дню приготовить сани для поездки в указанное место. Услышав такое приказание, отданное в знойный день летом, когда стояла необычайная засуха, крестьяне недоумевая переглядывались между собой. Заметив это недоумение, святитель еще раз твердо и определенно повторил свое приказание, подчеркнув, что к завтрашнему дню должны быть приготовлены именно сани. К утру выпал обильный снег, от таяния которого образовавшаяся влага поддержала урожай, согнав с полей червя.

|

Посетив свое родное гнездо, св. Иоасаф в середине сентября 1754 года отправился обратно в богоспасаемый град Белгород. Но по предсказанию святителя, Белгород ему не суждено было больше увидеть живым. Остановившись в селе Грайворон, где была его архиерейская вотчина, св. Иоасаф тяжело заболел. Проведя более двух месяцев на одре болезни, Святитель приготовил себя к отшествию в вечную жизнь елеосвящением, исповедью и причастием Св. Тайн Господних и 10 декабря 1754 года в 5-м часу пополудни, тихо предал дух свой Богу, прожив 49 лет, 3 месяца и 2 дня.

В час блаженной кончины св. Иоасафа игумен Хотмыжского монастыря Исаия, во время послеобеденного отдыха видел следующее знаменательное сновидение. Виделось игумену, будто он находился у архипастыря Иоасафа в Белгороде, причем святитель, стоя у окна, указывал ему на восток и на ярко восходившее солнце, сиявшее ослепительным светом, и сказал: "Как сие солнце ясно, так светло я предстал в сей час престолу Божию". Пробудившись от сна, игумен заметил час видения и без промедления отправил послушника в Грайворон узнать о здоровье святителя. Вскоре послушник доставил ему весть о том, что архипастырь Иоасаф отошел в блаженную вечность в момент явления его игумену.

Тихо в Бозе скончавшегося св. Иоасафа облекли в голубой парчовый саккос, в омофор розовой парчи и в подризник из красной материи. На голову его была возложена митра (зеленого бархата) с жемчужным украшением. 15 декабря после заупокойной литургии в домашней церкви грайворонского архиерейского дома, тело почившего св. Иоасафа было отправлено в г. Белгород для погребения. Два с половиной месяца после блаженной кончины св. Иоасафа честное тело его во гробе стояло открыто в Свято-Троицком соборе, не предаваясь тлению и не теряя обычного цвета и вида. В этом нетлении многие из верующих в Триединого Бога видели знамение благодати Божией, почивающей на святителе. Тело почившего архипастыря оставалось непогребенным по 28 февраля 1755 года, потому что назначенный святейшим Синодом для совершения погребения честного тела св. Иоасафа Переяславский и Борисопольский преосвященный Иоанн Козлович был задержан разлитием рек.

Тихо почивший в Бозе святитель, в одну ночь явился во сне наместнику кафедрального собора Матфею Млодзинскому, секретарю духовной консистории Ивану Данилевскому и прибывшему из Полтавы родному брату своему Андрею Андреевичу Горленко, и высказал свое сожаление о том, что Козлович медлит с его погребением. Лишь 28 февраля 1755 года в сослужении многочисленного сонма пастырей церкви Божией, гроб с телом архипастыря-подвижника Иоасафа был поставлен в склепе (в юго-западной части Белгородского Свято-Троицкого собора), который был сооружен по повелению почившего святителя.

Спустя 2 года по погребении св. Иоасафа некоторые из духовных чинов кафедрального собора, зная святую жизнь архипастыря, тайно пошли в его усыпальницу и открыли гроб. При этом не только тело святителя было нетленным во всех своих составах, но и к самым одеждам его, покрову и самому гробу не коснулось даже малейшее тление, хотя и чувствовалась достаточная сырость в воздухе при открытии склепа. Слух об этом вскоре распространился повсюду, и стал привлекать ко гробу святителя многих недужных, которые по совершении панихид о преставившемся святителе допускаемы были к нетленным мощам его, и по вере своей получали исцеления.Так жил, так трудился на ниве Христовой, подвизался подвигом добрым и почил в Господе Белгородский святитель Иоасаф, великий светоч православно-христианской веры.

Дивен Бог во Святых Своих, Бог Израилев.

Святитель и чудотворец Иоасаф Епископ

Белгородский

(составил Никодим епископ Белгородский,

издание - Курск, 1914г.)

"Бpamиe! Поминайте наставники

ваша,

иже глаголаша вам слово истины,

их же взирающе на скончание жительства,

подражайте вере их" (Евр. 13, 7).

Святитель тихо почил, приготовившись к переходу в вечность молитвою,

исповедью, елеосвящением и причащением Св. Таин, 10 декабря 1754

г., в пятом часу дня. В самый час преставления Святителя, его

видел отдыхавший тогда Хотмыжский игумен Исаия, так. Святитель

стоял у окна своего покоя: стало всходить солнце. Обернувшись

к игумену, Угодник Христов сказал: "Как cие солнце ясно,

так светло я предстал в сей час Престолу Божию". Отец его

тогда же духом узнал его кончину. Когда ему доложили, старец сказал:

"я знаю. Умер мой сын Иоасаф". Убеленный сединами старец

отец, тихо склонив голову, задумчиво прибавил: "Умер Иоасаф,

умерла моя молитва"... и заплакал, преданный воле Бoжиeй...

Поистине, блаженны мертвые, умирающие о Господе. Ей, глаголет

Дух, почиют от трудов своих.

Совершивши свое земное течение, предстал Угодник Христов Божьему

Престолу и там ходатайствует за людей, содействуя их спасению.

Он своими молитвами испрашивает у Господа верующим прощение грехов,

исцеление от недугов и руководит на пути к спасению теми людьми,

кто с верою и любовью чтит святую память его.

С горькими слезами была принята весть о кончине Святителя Иоасафа

его паствою. Благоговейно было встречено его тело в Белгороде,

когда оно было принесено сюда плачущим духовенством. Долго не

хоронили почившего. Преосвященный Иоанн Переяславский только в

феврале 1754 года мог прибыть из-за разных задержек: разлились

речки на пути, были спешные дела, задерживавшие его в епархии.

Только 23 февраля было совершено погребение Святителя. Но без

воли Небесного Отца и волос с нашей головы не упадет. И промедление

в погребении Святителя было допущено Господом промыслительно.

Господь дивно стал прославлять Своего Избранника еще прежде его

погребения. Слезы паствы скоро превратились в слезы умиления.

Скоро обнаружилась небесная слава Почившего и на земле. Отблесками

этой славы небесной явилось нетление тела Святителя, его явления

и чудеса. Когда еще никто не знал, кто станет совершать погребение

по поручению Св. Синода, Святитель сам открыл это своему брату

и еще некоторым лицам, что его будет хоронить "Козлович",

который "что то медлит". Он назвал преосвящ. Иоанна

по фамилии, что тогда было в обычае. Корочанский помещик Иван

Иванович Бекарюков был дружен с Св. Иоасафом, который нередко

навещал его в Бекарюковке, в Корочанском уезде. Незадолго до кончины

архипастыря, в последнее свидание они расстались во взаимном огорчении.

Когда Бекарюков узнал о кончине Святителя, заболел, сделался недвижим,

руки и ноги у него свело; душа его тосковала о происшедшем разладе;

совесть обличала. Больной приказал вести себя в Белгород и там,

в храме, у гроба Святителя, еще не похороненного, остался на ночь.

Что ему говорил Св. Иоасаф, как даровал здоровье-Бекарюков никому

не сказал. Только на утро его нашли уже здоровым, со слезами молившимся

Богу. Возвратившись домой, исцелевший сделал все необходимые приготовления;

точно сказал, что умрет через шесть недель. И действительно, в

указанное время мирно почил. Были тогда и другие знамения загробного

о людях ходатайства Святителя. Неудивительно поэтому, что вскоре

по смерти Святителя склеп был открыт и к гробу его стали притекать

верующие с молитвами, совершая по нем панихиды.

Чудеса стали совершаться часто и благодарная помощь от Святителя

Иоасафа подавалась в самых разнообразных обстоятельствах жизни.

Но, подавая эту чудную помощь, в тоже время Святитель Иоасаф требует

и записи полученных благодеяний и даже под присягою. В 1812 г.

капитанша Анна Васильевна Норова получила исцеление через Угодника

Христова от паралича. Она пошла к преосвященному Феоктисту и рассказала

про чудо. Вторично она заболела в 1836 г. в ноябре, причем увидела

Святителя, который говорит ей: "Я тебя исцелю, поспеши написать

сие, ибо затеряно мое исцеление над тобою". 22 июля 1908

г. мариупольская мещанка Е. П. Дьяченко рассказала о чуде, бывшем

над ее сыном, по скрепить показание подписью под присягою отказалась.

Через несколько времени, 5 сентября, она приходить и уже сама

просить принять заявление под присягою. Когда ее спросили о причине,

почему она теперь пожелала сделать то, чего не хотела раньше,

она сказала, что,cию ночь явился во сне Св. Иоасаф и сказал:

"если ты засвидетельствуешь под присягою об исцелении мною

сына твоего Павла, то он скоро будет совершенно здоров".

Эти то собственноручные и собственноручною подписью скрепленные

записки и составили целые тетради о первых чудесах Святителя Иоасафа.

Чудеса же новейшие были, в числе 54, тщательно обследованы особой

комиссией под председательством Курского Архиепископа и при участии

Епископа Белгородского из нескольких духовных и светских лиц 19-

25 мая 1909 г. После моления у раки Святителя, несколько дней,

в длинных заседаниях комиссии, по приводе к присяге давали свои

показания лица, получавшие милость Божию по молитвенному предстательству

Св. Иоасафа, их ближние, свидетели болезненности и чудного выздоровления.

Величественно, умилительно было это время; это было время слез

умиления и неопровержимого свидетельствования многоразличных чудес

Святителя. Было обследовано 54 чуда. Протоколы обследования чудес

потом были изданы отдельной книгой под заглавием: "Знамения

милости Божией, явленныя по молитвенному предстательству Святителя

Иоасафа, Епископа Белгородского и Обоянского".

1909 г. Последнее же по времени повествования о чудесах по проверке

печатались в епархиальных ведомостях и в других изданиях. Есть

и возможно полное собрание всех записей чудес Св. Иоасафа до 1911

г. в труде кн. Н. Д. Жевахова: "Святитель Иоасаф, епископ

Белгородский и Обоянский. Материалы для биографии, собранные и

изданные кн. Н. Д. Жеваховым" в 3 томах; Киев 1908-1911 г.г.

Но, разумеется, всех чудес совершившихся до 4 сентября 1911 г.

не собрать и не записать: слишком обилен и широко разлит источник

чудотворений! Да и особенной нужды нет в том. Источник чудес,

ведь, постоянно перед очами всех! Рака с нетленными мощами святителя,

источающими чудесами и привлекающими множество народа к себе-вот

великое, непрестанное чудо милости Божией к нашему верующему народу

русскому!

С самой кончины к гробу Святителя Иоасафа потекли струи народной

мольбы. Кто бывал в Белгороде, бывал и у гроба Святителя Иоасафа,

простые и знатные, духовные и светские. Граф Румянцев-Задунайсккий,

27 февраля 1780 г. по открытии Курского наместничества, с преосвященным

Аггеем; посетил часовеньку Святителя Иоасафа и, выходя из нее,

умиленно сказал: "я не могу ничего судить, как только (сказать,

что) святым, иже суть на земли Его, удиви Господь вся хотения

Своя в них". По преданию Государь Александр I посещал этот

уголок. Еще ранее посещения Государем Белгорода в 1817 г., в 1815

г. при преосв. Феоктисте начато было дело о признании Святителя

в лик святых: ранее преосв. Феоктист относился по преданию, очень

сомнительно к народному прославлению Угодника Христова и приказал-было-запечатать

вход в часовеньку, но скоро отмтнил это распоряжение. Сам Святитель

Иоасаф явился ему во сне и грозно сказал: что ты меня гонишь?

Когда Государь побывал в Белгороде, надежды почитателей Святителя

Иоасафа укрепились, начато было ходатайство о прославлении; арх.

Палладий, строитель Знаменского монастырского собора, принимал

в этом горячее участие; привлекали к содействию графа Аракчеева.

Но дело кончилось неудачно. Св. Синод, опираясь на то, что чудеса

не обследованы и гроб был открыть самовольно, оставил ходатайство

без удовлетворения. Напротив было еще предписано: "принять

благоразумныя меры к ослаблению забот и намерения желающих оглашения

того тела". В ревности по исполнению этого предписания Курские

преосвященные Илиодор и Сергий (пот. Митр. Моск.) зашили св. мощи

в шелковый саван и у ног припечатали печатью, что было крайне

необходимо. Некоторые соборные священнослужители резали уже волоса

с головы Святителя и раздавали их. Слава Святителя увеличивалась,

чудеса умножались. Вера народная крепла. Были изданы портреты

Святителя в 1847 и 1865 г., краткое житие; широко распространились

списки молитв: Святителя и Святителю. Так шло дело до назначения

в Курск Apxиеп. Питирима. Высокопреосвященный Питирим с самого

прибытия, посетил Белгород, озаботился приготовлениями к прославленно

Святителя Иоасафа. В 1904 г. исполнилось полтораста лет со дня

блаженной кончины Угодника Христова. По этому случаю Высокопреосвященный

сделал предложение Консистории почтить память Святителя торжественным

заупокойным богослужением во всей епархии. Совершив торжественно

поминовение Святителя в Белгороде, Высокопреосвященный, озабочиваясь

подъемом упавшего во всех отношениях монастыря и прославлением

Угодника Христова, возбудил дело об открытии Белгородского викариата.

Ходатайство Св. Синодом было удовлетворено и архим. Иоанникий

был хиротонисан во епископа Белгородского 3 июля 1905 года. Преосвященный

Варлаам, один из прежних настоятелей обители, Архиепископ Тобольский,

когда был на покое, раз писал так: "По моему скудному разумению

в всем имуществе Белгородскаго Троицкаго монастыря, и церковном

и экономическом, рака с мощами Святителя Иоасафа составляла и

составляет первый многоценный бисер, о коем может и должен подумать

каждый настоятель, кому вверено было бы управление монастырем".

Эти золотые слова Старца-Архипастыря, можно сказать, легли в основу

деятельности преосвященного Иоанникия. Он постоянно стал служить

сам ежедневно панихиды у раки, и приносить у раки народные мольбы

о помощи. Слава Угодника стала расти все более и более. Мысль

о прославлении становилась достоянием и предметом сердечных пожеланий

многих сердец. Возникли просьбы от разных групп и городов о возбуждении

ходатайства перед Св. Синидом о прославлении Святителя. Ходатайства

эти Курским Eпapxиaльным Начальством представлялись в Св. Синод.

И настал час радостный для всех почитателей Угодника Христова.

По поручению Св. Синода Курским Архипастырем, в сотрудничестве

с Преосвященным Иоанникием и др. лицами, были освидетельствованы

мощи и обследованы чудеса Св. Иоасафа. Нетление мощей и верность

чудес явно показали основательность ходатайств. Св. Синод доложил

Государю Императору. И пламенно верующая ревность Государя, посетившего

Белгород перед отправлением войск во время последней войны, в

1904 г., и молившегося у мощей Св. Иоасафа, завершила святое начинание.

Грамота-послание Св. Синода, уже точно удары воскресного колокола,

радостно звала в храм на молитву, все далее и далее в самые глухие

закоулки великой нашей Родины понесла радостную весть и влекла

к молитве Новому Чудотворцу Русской Земли.

Послание Святейшего Синода заканчивалось таким призывом. "О

сем ныне возвещает Св. Синод возлюбленным о Господь чадам Православной

Российской Церкви, да купно с ним воздадут славу и благодарение

Богу, дивному в святых Своих, и вознесут свои молитвы к Новоявленному

Угоднику Божию, Святителю Иоасафу, дабы предстательством его,

по слову Цареву, утверждалась в Державе Российской преданность

праотеческому Православию к благу всего народа Русского, "ибо

вера наша-вера православная, сия вера отеческая, сия вера Державу

Российскую утверди"".

На доклад же Св. Синода о прославлении Св. Иоасафа Государь Император

10 декабря 1910 г. начертал: "Благодатным предстательством

Св. Иоасафа да укрепляется в державе Российской преданность праотеческому

Православию ко благу всего народа Русскаго".

Мощи святителя, как уже сказано, были освидетельствованы комиссией

в составе: Председателя, Синодального члена Высокопреосвященного

Флавиана, митрополита Киевского и Галицкого, и членов: высокопреосвященного

Питирима, архиепископа Курского и Обоянского, преосв. Иоанникия,

епископа Белгородского, наместника Kиево-Печерской лавры архимандрита

Амвросия, протоиереев: Феодора Титова (профессора Киевск. Д. Академии)

и Иоанна Каплинского. По освидетельствовании св. мощи были переоблачены.

Святитель весь нетленный Bсе одежды св. Иоасафа при этом оказались

не истлевшими. А все это полтораста лет было в сырой пещерке!

Между тем пещерка была сырая и естественных обстоятельств, благоприятствовавших

сохранению тела в неприкосновенности не было, чему может быть

доказательством такое обстоятельство. В числе ученых екатерининского

века видное место занимал академик Василий Федорович Зуев (род.

в 1754 г., умер в 1794 г.). Закончивший образование в Лейденском

и Страсбургском университетах, Зуев быль выдающимся для своего

времени русским естественником, и в силу этого Академия Наук,

снарядив в 1781 году экспедицию для научного обследования юга

России, поставила во главе ее Зуева. Отчет об этой экспедиции

академия своевременно издала в виде отдельной книги, под заглавием:

"Путешественные записки Василия Зуева от С.-Петербурга до

Херсона в 1781 и 1782 году. В С.-Петербурге, при Императорской

Академии Наук, 1787 года". В этих "Записках", являющихся

в настоящее время библиографической редкостью. Зуев, описывая

с добросовестностью истинного ученого все достопримечательное,

встречавшееся на его пути, упоминает между прочим и о виденных

им мощах только что канонизованного св. Иоасафа Белгородского.

"Прежде, чем оставлю я Белгород, -пишет Зуев,- упомяну еще

об одной достопамятности имеющейся в сем городе, которая тем примечательнее,

что у многих жителей еще в свежей памяти. Лет за тридцать был

здесь архиепископ по прозванию Горленко, известный в Троицком

Cepгиевом и Александро-Невском монастыре, где он был архимандритом

и ректором, который в бытность свою в Белгород заложил и великолепный

собор, под которым подготовил как для себя, так и для других своих

последователей, если скончаются, погреб. Трое их, как сказывают,

погребены в оном, и он один уже 28 лет лежит нетленен. И справедливо,

все тело, так как и платье, и гроб, в котором он был положен,

ни мало не повредились, выключая, что уже не так новы, как были.

Лице немного почернело и видно от сырости, заплеснело, руки заскорбли;

у ног (на коих сперва были чулки шерстяные, те истлели, ныне шелковые)

следы засохли, а в икрах еще мягковаты. Таковая через толь долгое

время нетленность произвела в народе особливое почитание, которое

простерлось даже до того, что начали служить уже и молебны; однако

разумный нынешний преосвященный Аггей ограничил народное усердие,

приказав петь одни только панихиды. Мне случилось быть у гроба

с одним также приезжим, который в малолетстве у него воспитывался;

он узнал его совершенно"... ("Записки", стр. 177-178).

И это полное нетление всего тела Святителя Иоасафа является величайшим

чудом Божьего всемогущества! Настало время причтения Св. Иоасафа

к лику святых, о чем и скажем далее.

II.ПРОСЛАВЛЕНИЕ

СВЯТИТЕЛЯ и ЧУДОТВОРЦА ИОАСАФА

Торжества в г. Белгороде.  4-го сентября 1911 года в тихом уездном городе Курской губернии-Белгороде

совершилось великое всероссийское торжество веры православной-церковное

прославление нового Угодника Божия, нового молитвенника пред престолом

Божиим за землю Русскую-Святителя и Чудотворца Иоасафа Белгородского.

4-го сентября 1911 года в тихом уездном городе Курской губернии-Белгороде

совершилось великое всероссийское торжество веры православной-церковное

прославление нового Угодника Божия, нового молитвенника пред престолом

Божиим за землю Русскую-Святителя и Чудотворца Иоасафа Белгородского.

Полтора века несколькими поколениями многочисленных ревностных

почитателей Святителя Иоасафа ожидалось это великое событие и,

предстательством Святителя, совершилось оно так благолепно, так

трогательно, сопутствовалось такими очевидными знамениями милости

Божией, что по справедливости может быть названо великим, радостным

"пиром веры".

По милости Божией все необходимые приготовления к Белгородским

торжествам во славу Святителя Иоасафа закончились благовременно.

Ко времени начала торжеств сооружены и установлены на избранном

месте рака, сень и новый кипарисовый гроб для нетленных честных

мощей Святителя Иоасафа, разрешен вопрос об исторически-правильном

изображении Святителя, утвержден Святейшим Синодом иконописный

подлинник Святителя и сооружены в обильном количестве его св.

иконы, составлены, одобрены Св. Синодом и напечатаны служба и

акафист Святителю, точно определен и утвержден Св. Синодом порядок

богослужения в дни торжеств, правильно организованы крестные ходы

в Белгород ко дню прославления Святителя, организована пастырская

и миссионерская просветительная деятельность во время торжеств,

приняты гражданским начальством меры для удовлетворения материальных

нужд Белгородских паломников и для поддержания общего порядка

во время торжеств.

Предпразднество торжеств во славу святителя Иоасафа началось вступлением

в Белгород крестных ходов из разных городов и всей Курской епархии

и из Лубенского Мгарского монастыря Полтавской епархии. Из всех

крестных ходов, направлявшихся в Белгород ко дню церковного прославления

святителя Иоасафа, первым, за дальностию пути, выступил Лубенский

крестный ход под руководством-настоятеля монастыря архимандрита

Александра. Таким образом предпразднество Белгородских торжеств

началось на родине святителя Иоасафа-в Полтавской епархии и первой

святыней, которую понесли в Белгород паломники крестных ходов

ко дню прославления святителя, был образ Св. Афанасия, патриарха

Константинопольского, нетленно почивающего в Лубенском Мгарском

монастыре, которого особенно почитал при жизни святитель Иоасаф

и о прославлении которого он первый возбудил ходатайство пред

высшей церковной властью..

В то время, когда по равнинам и полям родной святителю Полтавской

земли и близкого сердцу святителя Курского края, по большим дорогам

и глухим проселкам шли, сливаясь и возрастая, крестные ходы со

святыней, с молитвою, со священными песнопениями, в стройном порядке

направляясь в Белгород ко дню церковного прославления святителя

Иоасафа, в Белгородском Свято-Троицком монастыре уже началось

торжественное предпразднественное богослужение при многочисленном,

все более и более возраставшем стечении паломников.

С 28 августа по 1-е сентября, в дни предверия Белгородских торжеств,

божественная литургия в Белгородском Свято-Троицком монастыре

ежедневно совершалась торжественным архиерейским служением в Знаменской

церкви. В эти дни совершалась также литурия в надпещерном храме

Белгородского Свято-Троицкого монастыря. В пещере святителя Иоасафа,

у его честных мощей, в эти дни почти от восхода солнца до самой

поздней ночи неумолчно совершались панихиды и поминовение усопших,

а в надпещерной церкви-молебные о здравии болящих. Молебны о недужных

и торжественные панихиды по святителю Иоасафу в это время, за

нездоровьем преосвящ. Иоанникия, совершал преосвящ. Никодим, епископ

Рыльский. Поклонение мощам святителя Иоасафа совершалось в эти

дни от раннего утра до позднего вечера. Паломники подходили к

мощам святителя в стройном порядке, по очереди, длинной лентой,

тянувшейся вокруг кафедрального храма святителя. Не было слышно

шума и криков. У всех на устах была молитва, в сердце-трепет благоговения,

в руках -свечи-скромные дары святителю; они чуть темнело, зажигались

и светлою полосою сияли кругом храма.

28 августа в Знаменской монастырской церкви божественную литургию

совершал преосвящ. Никодим, епископ Рыльский, а 29-го августа-высокопреосвящ.

Питирим, архиепископ Курский и Обоянский, в сослужении многочисленного

духовенства. В виду обилия паломников, 29 августа начало божественной

литургии-до малого входа, было совершено в монастырской ограде.

Длинной вереницей, несколько раз опоясывая Свято-Троицкий монастырский

храм, стояли попарно, с обнаженными головами, со свечами в руках

паломники, собравшихся со всех концов Руси православной. Густая

толпа паломников окружала священнослужителей. Ярко сияли лучи

солнца на ризах св. икон, на крестах и хоругвях, на священных

облачениях. Стройно звучали величественные песнопения божественной

литургии. Благозвучно разносились по ограде монастыря ектенийные

прошения, возгласы. Литургия была тем "усиленным всенародным

молением", каким в глубокой древности были литии. Малым входом,

при пении "Приидите поклонимся", священнослужители и

народ вошли в храм, где и продолжалась, служба по чину. Во время

литургии высокопреосвящ. Архиепископом Питиримом было сказано

слово о Св. Иоанне Крестителе и о святителе Иоасафе и о значении

их для современной церковной жизни.

30 августа, в день перенесения мощей царственного подвижника -

св. благоверного князя Александра Невского в Знаменской монастырской

церкви божественную литургию совершал преосвящ. Никодим, епископ

Рыльский. По окончании литургии был совершен молебен высокопреосвящ.

архиепископом Питиримом в сослужении многочисленного местного

и приезжего духовенства. 31 августа божественную литургию в Знаменской

монастырской церкви совершал преосвящ. Андрей, епископ Сухумский,

а 1-го сентября-преосвящ. Елевферий, епископ Ковенский. 1 сентября

в 12 часов дня было совершено освящение раки и сени для нетленных

честных мощей святителя Иоасафа. К этому времени многочисленными

ревностными почитателями святителя Иоасафа к раке его честных

мощей пожертвовано множество драгоценных лампад и хоругвей, которые

теперь украшают как раку Святителя, так и весь собор.

С 1-го сентября особенно усилилось стечение паломников в Белгород.

Прибывали крестные ходы и депутации. Ко дню прославления святителя

Иоасафа в Белгород стеклось свыше 200 тысяч паломников. Паломники

крестных ходов, встреченные особо назначенным духовенством, несли

свои святыни в один из городских храмов и затем располагались

в приготовленных палатках; ожидая очереди приложиться к св. мощам.

На торжества прибыло множество хоругвеносцев и депутаций. Участвовали

в торжествах и представители единоверия, - в лице Московских единоверцев,

прибывших со своими священнослужителями и хором. Среди паломников

было весьма много священнослужителей, священноиноков и инокинь.

Всенощное бдение 1 сентября в Знаменской монастырской церкви совершал

преосвящ. Никодим, епископ Рыльский в сослужении многочисленного

духовенства. Бдение совершалось об упокоении родителей, родственников,

наставников и благодетелей святителя и всех почивших самодержцев

и самодержиц всероссийских; 17-ю кафизму читал Пр. Никодим. Канон

читал посреди храма Пр. Сухумский Андрей.

В 12 часов ночи с 1 на 2-е сентября высокопреосв. Apxиеп. Питиримом

была совершена панихида под открытым небом в ограде монастыря.

В глубокой тишине, под усеянным яркими звездами сводом небесным,

тысячи богомольцев со свечами в руках участвовали в этом величественном

всенародном заупокойном молении.

Церковные торжества прославления святителя Иоасафа начались 2-го.

В эти дни всенощные бдения, поздние литургии, панихиды и первый

молебен святителю совершались в главном храме Белгородского Свято-Троицкого

монастыря архиерейским служением. Ранние же литургии в надпещерном

и Знаменском монастырских храмах совершились священно-служителями,

как местными, так и приезжими; обычно было по 15-20 и более служащих.

Позднюю литургию об упокоении родителей, родственников, наставников

и благодетелей святителя Иоасафа и почивших Государей Императоров

и Государынь Императриц Всероссийских 2 сентября совершал преосв.

Никодим, епископ Рыльский.

В начале литургии прибыли в храм Царственные Паломники, Их Императорские

Высочества, Великий Князь Константин Константинович и Великая

Княгиня Елисавета Феодоровна. Ее Императорское Высочество сопровождали

сестры Марфо-Мариинской обители. Царственные Паломники заняли

места у правого клироса. По ступеням предалтарного амвона красивым

полукругом стояло более 10 игумений, прибывших на торжества. За

литургией в положенное время преосв. Никодимом было произнесено

слово; проповедник выразил в своем слове думы и чувства всех молившихся

в храме в ожидании предстоящего великого события и уяснил значение

совершающегося заупокойного богослужения о родных и дорогих для

святителя Иоасафа лицах, своею любовью и сочувствием содействовавших

святителю в его великих подвигах и трудах.

После литургии соборным архиерейским служением была совершена

панихида о поминавшихся лицах. Панихиду совершали: высокопреосвящ.

Назарий-архиепископ Полтавский, преосвящ. Иоанн, епископ Рижский

и Митавский, преосвящ. Григорий, епископ Орловский и Севский.

По окончании богослужения Их Императорские Высочества посетили

пещеру Святителя Иоасафа. Здесь у мощей святого угодника Божия

высокопреосвящ. архиепископом Питиримом была совершена панихида.

Всенощное бдение 2 сентября, литургия и панихида 3 сентября были

совершены о упокоении души святителя Иоасафа. Это были последние

заупокойные моления церкви о святителе. Близилось время, когда

не о нем, а к нему вознесет святая Церковь свои молитвы. Всенощное

бдение 2 сентября и литургия и панихида 3 сентября были совершены

торжественным apxиерейским соборным служением. В совершении всенощного

бдения участвовали: высокопреосвящ. Назарий, архиепископ Полтавский

и Переяславский, высокопреосвящ. apxиепископ Питирим и преосвящ.

епископ Иоанникий. В положенное время на бдении преосвящ. епископом

Белгородским Иоанникием было сказано о жизни, подвигах и чудесах

святителя Иоасафа. 17-ю кафизму читал высокопреосвящ. архиепископ

Питирим. Канон читал посреди храма преосвящ. епископ Андрей.

Позднюю литургию 3 сентября совершали: высокопреосвященный архиепископ

Питирим, преосвящ. епископ Иоанн и преосвящ. епископ Иоанникий;

к началу литургии прибыли Их Императорские Высочества. В положенное

время за литургией преосвящ. епископом Иоанникием было сказано

слово о великой заслуге святителя Белгородского Иоасафа и небесной

ему награде.

После литургии была совершена последняя торжественная панихида

по святителю Иоасафу. В служении панихиды участвовали 10 архипастырей,

прибывших на торжества, и многочисленный сонм священнослужителей.

Непосредственно после торжественной панихиды совершилось переложение

честных мощей святителя Иосафа из прежнего гроба в новый благоукрашенный

кипарисовый гроб. Переложение св. мощей совершилось так. По окончании

панихиды Их Императорские Высочества, в предшествии всего сонма

10 архипастырей, сошли в пещеру святителя Иоасафа. В пещеру сошли

также 4 протоиерея, ключарь Курского кафедрального собора и 2

иеромонахa Белгородского монастыря. У главы святителя Иоасафа

стал преосвященный Иоанникий, епископ Белгородский, а у ног святителя-преосвященный

Никодим, епископ Рыльский. При глубокой благоговейной тишине все

архипастыри, сняв митры, дважды поклонились св. мощам. Дважды

поклонились мощам святителя и все присутствовавшие в пещере. После

этого высокопреосв. Владимир, митрополит Московский, прочитал

краткую весьма трогательную молитву. В молитве этой возносилось

благодарение Господу Богу, дивному во Святых Своих, даровавшему

России нового чудотворца, и испрашивалось Бoжие благословение

на прикосновение к святым мощам не в осуждение, а в благодатное

укрепление себе. После молитвы св. мощи архипастырями были вынуты

из старого гроба и благоговейно, при глубокой тишине, положены

в новый гроб, который стоял на невысоком столе вдоль пещерки.

Гроб закрыли крышкой. Высокопреосвященный владыка-митрополит принял

от о. ключаря вызолоченные ключи и замкнул гроб у изголовья и

у ног. Совершился первый важный час торжеств, и опустел старый

кивот-гроб святителя!

Все архипастыри вышли из пещерки, а высокопреосв. архиепископ

Питирим, оставшись в пещере, отслужил последнюю панихиду по святителю

Иоасафу для Их Императорских Высочеств. В последний раз прозвучали

слова заупокойных молитв о святителе. До всенощного бдения панихиды

уже не совершались.

Приближалось великое священное событие. Чувствовалось тихое веяние

благодати Божией вокруг места упокоения святителя- праведника.

Мысль невольно переносилась к Евангельской истории: к тем временам,

когда Господь видимо присутствовал на земле, привлекал к Себе

тысячи народа, утешал людское горе, творил чудеса, исцелял болезни

телесные и душевные...

Религиозный подвиг, религиозное одушевление-вот главные особенности,

определявшие настроение сотен тысяч паломников в дни Белгородских

торжеств.

Жажда и ревность подвига веры и благочестия во имя святителя Иоасафа

особенно ярко выражались массами паломников во время стояния в

очереди у врат и в ограде Белгородского Свято-Троицкого монастыря.

Кафедральный храм святителя Иоасафа не может вместить в себе болте

1000-2000 человек. Пещерка святителя может вместить не более 40-50

человек. А в преддверии торжеств и в дни торжеств ежедневно прикладывались

к мощам святителя Иоасафа по 16-20 тысяч паломников и даже более.

Естественно, что паломники могли поклониться мощам святителя не

иначе, как соблюдая строгую очередь. Еще задолго, за несколько

недель до начала торжеств, установилась эта очередь. Накануне

прославления святителя Иоасафа она разрослась до огромнейших размеров

и благоговейно, безропотно сохранялась в тишине самими паломниками.

Накануне прославления святителя Иоасафа паломники, стоя попарно

в монастырской ограде, трижды, или иногда четырежды опоясывали

непрерывной лентой кафедральный храм святителя Иоасафа. А начало

этой ленты выходило за ограду; она тянулась по улицам, почти до

самых палаток и бараков. Сутки нужно было простоять в очереди,

без пищи и отдыха, чтобы припасть с мольбою к мощам Св. угодника

Божия! А ведь и в очередь попасть было трудно! В очередь допускались

сначала паломники крестных ходов дальних, потом ближних и затем

уже частные лица. Неизбежный, но какой трудный подвиг! Как легко

ослабеть под его бременем?! Как легко потерять душевное равновесие?!

Но у громадного большинства паломников не было на устах ропота

неудовольствия. Свой подвига они несли в дар святителю -подвижнику.

За оградой монастыря, по дороге к палаткам, в очереди совершалось

с недолгими перерывами "неседальное пение". Передвигалась

очередь-передвигался и аналой со святыми иконами, передвигались

и священнослужители. Пел стройно народный хор. Каждый крестный

ход в очереди вел и нес своих больных. Священники читали молитвы

и св. Евангелие над беснующимися. В ограде монастыря паломники,

стоя в очереди, не только не шумели, но даже и не разговаривали

громко. Близость святыни и сознание ценности религиозного подвига

погружали всех в глубокую благоговейную тишину. Особенно трогательна

была картина, развертывавшаяся в монастырской ограде ночью. В

синем, темном, далеком небе ярко горят звезды. Ветер тихо шелестит

в верхушках высоких деревьев. В окнах пещерки святителя-отблеск

огней горящих светильников. Доносятся отголоски священных песнопений.

А в ограде, медленно подвигаясь вперед, в глубокой благоговейной

тишине идут, едва заметно, паломники. И как отблеск небесных звезд,

горят у них в руках свечечки, подобно тому, как горят они в руках

верующих в святую пасхальную ночь. И тихо шепчут уста слова веры,

хвалы, пламенной молитвы к угоднику Божию... Чуткий к правде,

милосердый к горю людскому, близкий всем, кто понял и оценил высоту

христианского жизненного подвига, великий подвижник святитель

Иоасаф не отвернулся от собравшихся на его праздник потомков его

паствы, детей родной ему Святой Руси. Он был среди них. От мощей

святителя Иоасафа в дни торжеств особенно обильно изливалась благодать

чудесных исцелений: прозрели слепые, заговорили немые от рождения,

поднялись с одра расслабленные, избавились от своих мучений бесноватые...

В 6-м часу вечера 3 сентября раздался благовест ко всенощному

бдению. на котором Святая Церковь торжественно начала прославлять

Св. Иоасафа, как угодника Божия, а его нетленные честные мощи

руками собора архипастырей изнесли из пещеры в храм и открыли

для всенародного поклонения.

Еще до благовеста кафедральный храм святителя, монастырская ограда,

площадь против ограды и окрестные улицы наполнились многочисленными

паломниками.

К началу службы прибыли в храм Их Императорские Высочества, Великий

Князь Константин Константинович и Великая Княгиня Елисавета Феодоровна.

Засветилось в храме множество свечей и лампад перед св. иконами.

Bсе молящиеся имели свечи в руках. В западной части храма с левой

стороны у стены стояли украшенные малиновым бархатом носилки для

гроба святителя Иоасафа. У западных дверей стояли 2 хоругвеносца

с хоругвями. Много хоругвеносцев стояло и в храме и в ограде-цепью

от северных дверей до колокольни. Долго разносился по всему городу

и окрестностям могучий, мерный, красивый звук монастырского тысячепудового

колокола. В трезвоне слышался звук и того колокола, который сооружен

заботами святителя Иоасафа. Наступил ясный, тихий вечер, не было

видно собиравшихся туч благодатного дождя. В 6 часов началась

служба. Предначинательный псалом "Благослови, душе моя, Господа"

был исполнен по древнему Киевскому Лаврскому напеву, который,

несомненно, знал святитель Иоасаф. Лаврским Киевским напевом была

пропета и ектения великая и "Блажен муж". День церковного

прославления святителя Иоасафа совпал с воскресным днем. Поэтому

торжественные молитвословия и песнопения, впервые возглашаемые

во славу святителя Иоасафа, предварялись радостными молитвословиями

и песнопениями в честь Воскресения Христова. Пропеты были воскресные

стихиры 5 гласа по Октоиху. И вот, наконец, зазвучала величественная

древняя церковная мелодия 8 гласа: запели первый раз стихиры святителю.

Особенно сильное впечатление произвела стихира: "Нощней тьме

огустевающей, умножается звездный блеск"... Среди мрака неверия,

лжи, злобы, страстей загорается новый светильник веры и благочестия;

умножился грех и преизбыточествует Божия благодать. Смысл переживаемого

великого события ярко раскрывали перед молящимися эти чудные звуки

церковной песни, составленной во славу святителя Иоасафа.

При пении левым ликом стихир "на Господи воззвах", правый

лик тихо в стройном порядке начали сходить с солеи и парами выстроился

у западных дверей храма-у пещеры святителя. Не прерывая пения,

к правому лику присоединился левый и весь хор исполнил догматик

5 гласа большого знаменного распева. Нельзя не отметить поразительного

соответствия этой песни торжеству прославления святителя Иоасафа.

Слова догматика напоминают события из жития святителя. "В

Чермнем мори Неискусобрачныя Невесты образ написася иногда"....

говорили величественные звуки древней мелодии. И вспоминалось,

как Сама Неискусобрачная Невеста в таинственном видении боярину

Андрею Горленко предначертала образ будущего служения святителя

Иоасафа... "Тамо Моисей разделитель воды, зде же Гавриил

служитель чудесе"… продолжал хор. И вспоминалось знаменательное

совпадение дня блаженной кончины Св. Чудотворца Иоасафа с днем

памяти Святого Боговидца Моисея... На литию вышли 10 архипастырей

и духовенство в золотом облачении. При пении последней литийной

стихиры на "Слава, и ныне" хор, предшествуемый выносным

крестом, фонарем и хоругвями, вышел в западные двери и выстроился

вне храма.

Приближалась великая минута, когда навсегда опустеет пещерка святителя,

когда он после полутора веков, снова вступить в свой кафедральный

храм, снова выйдет в монастырскую ограду, будет шествовать там,

где когда-то радостно ожидали его выхода толпы нищих, увечных

и где теперь с трепетом благоговения ожидали его торжественного

шествия измученные горем жизни, полные чистой святой веры паломники

со своими горячими мольбами.

Стемнело. Монастырская колокольня украсилась разноцветными фонариками,

расположенными так, что они образовали несколько больших звезд.

И в храме, и в ограде, и на площади, и на улицах, около монастыря,

загорались свечи в руках богомольцев.

Десять архипастырей во главе с высокопреосвященным митрополитом

Владимиром во время пения последних литийных стихир спустились

в пещеру святителя Иоасафа. Их Императорские Высочества остановились

у входа в пещеру.

Войдя в пещеру, в глубокой тишине, архипастыри сделали два земных

поклона святителю Иоасафу, подняли и на руках понесли гроб с его

честными мощами по ступеням лестницы в храм. Тихо мерцая, теплились

свечи в руках молящихся. Смолк хор. Вот показались из глубины

пещерного спуска митры архиереев и омофоры. Вот видна передняя

часть гроба. Наконец, виден и весь сонм архипастырей. Они несут

св. мощи. Гроб закрыть крышкою и замкнут. Подвинули носилки на

средину храма. Укрепили на них гроб. Святитель навсегда оставил

свою пещеру! Все присутствующие невольным порывом преклонили колена

и поклонились святому угоднику Божию.

Начался крестный ход через западные двери вокруг храма. Св. мощи

несли старейшие священнослужители. Впереди, в предшествии креста,

фонаря и хоругвей, длинной двойной лентой растянулись певчие.

Затем шли священнослужители-младшие впереди. Над Святыми мощами

склонялись 4 рипиды, несомые диаконами. За гробом шли архипастыри,

часть старейшего духовенства, протодиакон, диаконы. Вблизи гроба

святителя шли Их Императорские Высочества. Затем шли депутации

и многочисленные паломники, вышедшие из храма. При выходе крестного

хода из храма раздался торжественный трезвон и все паломники,

находившиеся в ограде, поклонились Святому Угоднику Божию. Многие

плакали от радости и умиления. Крестный ход сделал 4 остановки

на 4 сторонах храма. На каждой остановке произносились ектенийные

литийные прошения. Хор пел "Господи помилуй". На последней

остановке (у западных дверей) высокопреосвященным владыкою митрополитом

была прочитана молитва "Владыко Многомилостиве". По

окончании крестного хода святые мощи были поставлены посреди храма.

Служба шла обычным порядком...

Открытие мощей святителя Иоасафа-самая торжественная и величественная

часть всенощного бдения 3 сентября-совершилось во время полиелея.

При пении "Хвалите имя Господне" сонм архипастырей и

служащего духовенства вышел на средину храма. Ключарь подал митрополиту

Владимиру ключи от гроба Св. Иоасафа. Приняв ключи, владыка митрополит

подошел к гробу и отомкнул его; среди глубокой тишины по всему

храму был слышен короткий звон замка; было 8 ? часов вечера. Особо