Названия обителей основанных учениками сергия радонежского. Сергий Радонежский: биография

Память преподобного Сергия Радонежского, всея Руси чудотворца, Церковь ежегодно празднует дважды: 5/18 июля - воспоминание обретения его честных мощей (1422), 25 сентября/8 октября – его преставление (1392). В нынешнем юбилейном году, когда отмечается 700-летие со дня рождения великого русского святого, в основанную им Троице-Сергиеву Лавру на торжества едут и едут паломники со всего света. Торжества проходят также не только во всех регионах России, но и по всему Русскому миру.

Преобразился, стал уютнее Сергиев Посад – его вокзал, улицы, скверы… На вокзале появилась подробная карта для паломников и туристов. Городской транспорт, витрины магазинов украсила юбилейная символика.

К юбилею выпущены конверт и марка с изображением Троице-Сергиевой Лавры. На них изображён архитектурный ансамбль обители преподобного Сергия и её основатель. Общий тираж памятных конвертов – миллион, марок – 95 тысяч.

Завершилась к юбилею и масштабная реставрация обители Преподобного Сергия. В течение нескольких лет Лавру реставрировали от креста до цоколя. На крепостной стене, башнях, колокольне, в резиденции Патриарха, в помещениях Московской Духовной Академии и Семинарии, – повсюду велись реставрационные работы. По масштабу, как пояснили специалисты, их можно сравнить только с теми, которые были здесь после пожара 1408 года, когда Лавру восстанавливали из пепла после набега хана Едигея.

Средства на реставрацию Лавры и на проведение торжеств были выделены из федерального бюджета. Помогли также и меценаты. Примерно так – всем миром – и создавалась на протяжении веков обитель.

Ежегодно лавру посещают около миллиона паломников, в этом году здесь побывало гостей в несколько раз больше.

Сердце Лавры – Свято-Троицкий собор, построенный в 1422 году на месте кельи преподобного Сергия. Здесь ему было явление Пресвятой Богородицы, здесь сейчас покоятся его мощи.

Малоизвестный интересный факт приводит в своём очерке «Поля России» русский писатель Владимир Глазков, живущий в украинском городе Черкассы:

«…В 1442 году сербскими монахами, спасавшимися тут (В Лавре – Н.Г .) после битвы на Косовом поле, был возведён Троицкий собор, расписывали который Андрей Рублёв и Даниил Чёрный…».

Гениальным творением преподобного Андрея Рублёва стала «Троица», написанная в похвалу преподобному Сергию Радонежскому. На довольно значительной по размерам доске великий иконописец изобразил ветхозаветную Троицу - символ единения.

В основу иконографии положен ветхозаветный сюжет «Гостеприимство Авраама», изложенный в восемнадцатой главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у дубравы Мамбре трёх таинственных странников (в следующей главе они были названы ангелами).

Библейский рассказ в интерпретации преподобного Андрея Рублёва утратил все те повествовательные черты, которые традиционно включались в композицию иконы на этот сюжет. Нет Авраама и Сарры, нет сцены заклания тельца, даже атрибуты трапезы сведены к минимуму: ангелы представлены не вкушающими, а беседующими. Жесты ангелов, плавные и сдержанные, свидетельствуют о возвышенном характере их беседы…

В начале XV века жизнь на Руси казалась людям невыносимо тяжелой и мрачной. А в Троицком храме Троице-Сергиевой лавры появилась рублёвская икона, сиявшая неземным покоем.

Ещё в середине XIV века, основывая свою обитель, преподобный Сергий Радонежский «поставил храм Троицы… дабы взиранием на святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира». Вспомним, что и Игумен Земли Русской, и его преемники поддерживали объединительную политику московских князей, их борьбу с монголо-татарским игом. Но не прошло и полувека после Куликовской битвы, в которой соединенные русские силы разбили орду Мамая, как московская Русь оказалась на пороге кровавой феодальной усобицы.

Мир, согласие, любовь - вот к чему призывал современников преподобный Андрей Рублёв, и не было в ту эпоху призыва более важного, более созвучного времени.

Это важно и ныне. Чудотворная рублёвская икона – устремлена и в будущее, это послание и нашим потомкам.

Иконостас Троицкого собора Лавры украшают и дошедшие до наших дней иконы известного троицкого иконописца XVI века, келаря (хранителя припасов обители) Евстафия Головкина.

Когда в 1422 году были обретены мощи преподобного Сергия Радонежского и их поместили в этом белокаменном соборе, над ними была утверждена первая икона «Явление Богоматери преподобному Сергию». В разные времена в монастыре было создано множество икон с изображением этого чудесного явления. Наиболее прославлена из них - икона Евстафия Головкина.

…Однажды, глубокой ночью, преподобный Сергий читал акафист Божией Матери. Совершив обычное правило, он сел немного отдохнуть, но вдруг сказал своему келейнику, преподобному Михею:

Бодрствуй, чадо, мы будем иметь чудное посещение.

Едва он произнес эти слова, как был услышан голос:

Пречистая грядет!

Преподобного Сергия внезапно осиял Неземной Свет. Он увидел Божью Матерь, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном. Не в силах вынести чудного света, преподобный благоговейно склонился перед Божьей Матерью.

Не бойся, избранниче мой, - изрекла Она. - Я пришла посетить тебя, услышана молитва твоя об учениках твоих; не скорби больше и об обители твоей: отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Богу Я неотступна буду от места сего и всегда буду покрывать его…

Божья Матерь стала невидима. А преподобный Сергий долго был в оцепенении. Только его светившееся лицо говорило о той духовной радости, которую переживал святой.

Явление Божьей Матери в келье преподобного Сергия - на месте нынешней Серапионовой палаты - было в одну из пятниц Рождественского поста 1385 года. Память о посещении Божьей Матерью Троицкой обители и Ее обетовании свято хранилась учениками преподобного Сергия.

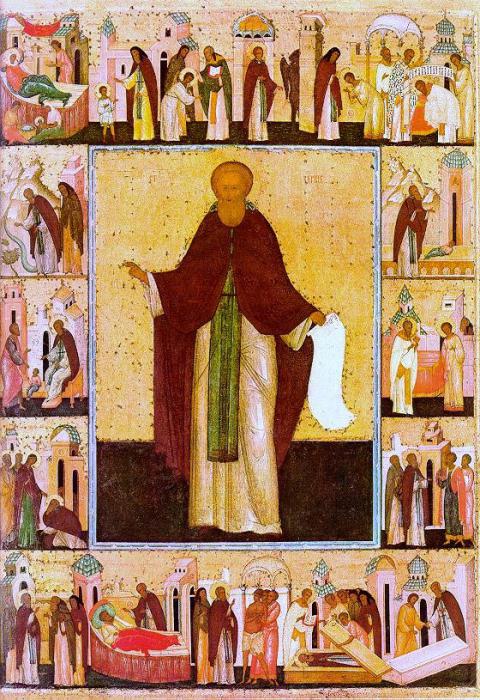

В 1585-м при государе Феодоре Иоанновиче было завершено изготовление серебряной раки для мощей преподобного Сергия, а верхнюю крышку деревянного гроба решено было разобрать на иконы. Эти иконы - реликвии и были написаны Евстафием Головкиным: «Явление Богоматери преподобному Сергию» - в 1588 году, а «Преподобный Сергий Радонежский с Житием» - в 1591-м.

Излишне говорить об особой ответственности такого предприятия. Оно связывалось единым замыслом прославления преподобного: в 1592 году исполнялось двести лет со дня его преставления. Серебряная рака и надгробная икона в золотом окладе - вклад царя Феодора Иоанновича, сына Иоанна Грозного, и его супруги Ирины Годуновой как моление о чадородии - были актом государственной важности.

Чудотворные иконы письма Евстафия Головкина храняли и охраняют Россию. В 1657 году царь Алексей Михайлович (1645–1676) брал в польский поход «Явление Богоматери преподобному Сергию». В 1703 году эта икона участвовала во всех походах Петра I во время войны со шведским королем Карлом ХII.

В наши дни в Троицком соборе Лавры по пятницам читается акафист Пресвятой Богородице. Особая служба в честь Явления Божией Матери Преподобному совершается в обители 24 августа, на второй день отдания праздника Успения Пресвятой Богородицы.

Другая икона Евстафия Головкина из иконостаса Троицкого собора - «Преподобный Сергий Радонежский с Житием» - также сопровождала русскую армию в походах.

Во время Отечественной войны 1812 года случилось так, что московское народное ополчение не имело знамени. Оно выступило в поход под хоругвями с изображением Успения Богоматери и святого Николая Чудотворца. Митрополит Московский Платон (Левшин), находившийся на покое в Вифанском монастыре, «подобно Сергию, некогда благословившему Великого князя Димитрия на брань с Мамаем», 14 июля послал Александру I с наместником Троице-Сергиевой Лавры Самуилом образ преподобного Сергия, созданный Евстафием Головкиным. К иконе прилагалось послание, в котором Митрополит, выражая надежду на победу, сравнивал Москву с градом Иерусалимом, Наполеона с Голиафом, а Александра с Давидом.

21 июля игумен Самуил отдал послание и образ императору, а тот вручил её московскому ополчению. После изгнания французов из Москвы складень был возвращен в Лавру и поставлен на свое место в Троицком соборе.

И для людей XXI века преподобный Сергий является притягательной духовной силой.

Хотя 700-летие преподобного Сергия Радонежского отмечают в течение всего 2014 года, кульминацией празднования стали общецерковные торжества, которые проходили 16-18 июля на месте подвигов Игумена Земли Русской.

В первый день торжеств от Хотькова монастыря, где покоятся мощи преподобных Кирилла и Марии – родителей преподобного Сергия Радонежского, до Благовещенского поля Сергиева Посада прошёл крестный ход. За 17 километров пути была сделана всего одна остановка.

В молитвенном шествии, которое возглавил Святейший Патриарх Кирилл, приняли участие десятки тысяч человек, в том числе 60 иерархов, более 400 священнослужителей, монашествующие, делегации от епархий Русской Православной Церкви, казаки, паломники из разных регионов России.

Шествие из Хотьково в Сергиев Посад завершилось Патриаршим молебном на Благовещенском поле.

«Более 30 тысяч человек шли, несмотря на сорокаградусную жару (именно такая температура была на солнце), и нужно было видеть их радостные лица – никакой усталости, – поделился на следующий день Предстоятель Русской православной церкви. – Шли люди разных возрастов, но особенно приятно было видеть молодые семьи, которые даже детей с собой несли. Это свидетельство тому, что и для людей XXI века преподобный Сергий является притягательной духовной силой».

Главные святыни крестного хода – икона с мощами преподобного Сергия Радонежского, которой в преддверии юбилейных торжеств смогли поклониться тысячи и тысячи верующих во многих митрополиях и епархиях Русской православной церкви, и икона с мощами преподобных Кирилла и Марии.

Во время крестного хода, в паломническом городке и других местах в ходе торжеств паломникам – в первую очередь пожилым людям, инвалидам, семьям с детьми – помогали более тысячи волонтеров из разных регионов России. Они работали гидами, занимались миссионерско-катехизической работой, в том числе раздавали просветительские материалы.

Паломники добирались до Лавры на различных видах транспорта, некоторые шли в обитель пешком.

В числе паломников были участники велопробега Нижний Новгород — Сергиев Посад. Они преподнесли Святейшему Патриарху икону с изображением преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, которая сопровождала их в пути, а также велосипед.

Во время торжеств врата Свято-Троицкой Сергиевой Лавры были открыты круглосуточно.

Лавра не могла вместить всех паломников во время Патриаршей литургии 18 июля. Тысячи людей наблюдали за трансляцией службы на Красногорской площади перед обителью и в лагере паломников на Благовещенском поле.

В торжествах приняли участие представители всех Поместных Православных Церквей. За Патриаршим богослужением звучали молитвословия на разных языках.

Величайшему подвижнику, преподобному Сергию Радонежскому принадлежит судьбоносная роль в истории российского государства, заявил Владимир Путин, выступая 18 июля на праздничном концерте, посвященном 700-летию основателя Троице-Сергиевой Лавры.

«В истории нашего государства ему принадлежит поистине судьбоносная роль… Его мудрое и твердое слово наставника было духовной опорой, поддержкой в тяжелый период иноземного нашествия и внутренних раздоров», - сказал президент.

«Именно тогда прозвучали его пророческие слова - “любовью и единением спасемся”, и этот призыв, наполненный непоколебимой верой послужил объединению русских земель и навсегда вошел в душу нашего народа, в нашу историческую память», - сказал В. Путин.

«Заветы Сергия Радонежского - это ключ к пониманию России, к познанию первооснов, ее исторических традиций, единства и сплоченности. В этом единстве, в правде и справедливости, в наших вековых ценностях сила России, её великое прошлое, настоящее и будущее», - подчеркнул глава государства.

Николай Головкин. Специально для «Столетия»

Сергий Радонежский, самый чтимый русский святой, основал за свою жизнь десять монастырей. Многочисленные ученики продолжили его дело и основали ещё 40 обителей. У этих учеников были свои ученики, многие из которых также основывали монашеские общины — в XV веке Московская Русь сделалась страной монастырей, а русским девизом многие века оставалось «С нами Бог!». Мы собрали все (или почти все) сохранившиеся и даже плохо сохранившиеся монастыри, основанные Сергием Радонежским и его учениками.

Ферапонтов монастырь, Кирилловский район, Вологодская область

Ферапонтов монастырь

В 1397 году в Белозерское княжество пришли двое иноков Симонова монастыря – Кирилл и Ферапонт. Первый вырыл келью у Сиверского озера, второй – между озёрами Пасским и Бородавским, и с годами из этих келий выросли самые известные монастыри Северной Фиваиды. Ферапонтов монастырь гораздо меньше, но древнее (в нём вообще нет зданий моложе середины XVIIвека), и входит во Всемирное наследие ЮНЕСКО благодаря комплексу фресок Дионисия в соборе Рождества Богородицы (1490-1502).

Троице-Сергиева Лавра. Сергиев Посад, Московская область

Троице-Сергиева Лавра

Главный русский монастырь Сергий основал, еще будучи набожным мирянином Варфоломеем: с братом-монахом Стефаном поселился на холме Маковец в Радонежском бору, где своими руками построил церковь Святой Троицы. Пару лет спустя Варфоломей принял монашество с именем Сергий, а дальше вокруг него сложилась иноческая община, оформившееся к 1345 году в монастырь с общежительным уставом. Сергий был чтим при жизни, ходил по Руси и мирил враждующих князей, и наконец в 1380 году благословил на битву с ордынцами Дмитрия Донского и дал ему в помощь двух иноков-воинов Александра Пересвета и Родиона Ослябю.

В Троицком монастыре в 1392 году Сергий и преставился, а тридцать лет спустя были обретены его мощи, к которым потянулся народ. Монастырь рос и хорошел вместе с Россией, пережил в 1408 году разорение ордой Едигея, а в 1608-10 годах – осаду польско-литовским войском пана Сапеги. В 1744 году монастырь получил статус лавры – второй на Руси после Киево-Печерской. Ныне это грандиозный архитектурный комплекс, достойный крупнейших российских кремлей – около 50 зданий за неприступной стеной длиной 1,5 километра. Старейшие храмы – Троицкий собор (1422-23) и Свято-Духовская церковь-колокольня (1476), причём именно для первого Андрей Рублёв написал свою великую «Троицу». Успенский собор (1559-85) – один из самых больших и величественных на Руси. Колокольня (1741-77) выше Ивана Великого, и на ней висит крупнейший в России 72-тонный Царь-колокол. Храмы, жилые и служебные палаты, учебные и административные заведения, мощи и могилы исторических личностей, музей с уникальными экспонатами: Лавра – это целый город, а также «градооборазующее предприятие» немаленького города Сергиев Посад.

Благовещенский Киржачский монастырь. Киржач, Владимирская область

Благовещенский Киржачский монастырь

Порой Сергий покидал Троицкий монастырь на несколько лет, но где бы он ни поселился – возникала новая обитель. Так, в 1358 году на реке Киржач Сергий и его ученик Симон основали Благовещенский монастырь, где остался игуменом другой ученик Роман. Ныне это небольшой уютный женский монастырь на высоком берегу – с одной стороны город Киржач, с другой – бескрайние луга. В центре – белокаменный Благовещенский собор начала XVI века и церковь Всемилостивого Спаса (1656).

Бобренев монастырь. Коломна, Московская область

Бобренев монастырь

Один из героев Куликовской битвы Дмитрий Боброк-Волынский приехал в Москву из мест, ныне известных как Западная Украина и сблизился с князем Дмитрием настолько, что они вместе готовили план битвы с Мамаем. Боброку отводилась военная хитрость: когда через 5 часов боя русские начали отступать, его засадный полк ударил в тыл татарской рати, тем самым решив исход сечи. Возвращаясь с победой, Боброк с благословением Сергия основал монастырь у Коломны. Ныне это небольшая уютная обитель в поле между Новорязанским шоссе и Москвой-рекой с собором Рождества Богородицы (1757-90) и другими постройками XIXвека. К монастырю лучше всего пройти из Коломенского кремля по живописнейшему пути через Пятницкие ворота и понтонный мост.

Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Коломна, Московская область

Большой монастырь на окраине Коломны хорошо виден с железной дороги, привлекая внимание тонкими ложно-готическими башенками ограды (1778), похожими на минареты. Его Сергий основал в 1385 году по просьбе Дмитрия Донского, и оставил игуменом своего ученика Григория. До 1929 года в монастыре был родник, по легенде забивший там, где сказал Сергий. В Средние века обитель была крепостью на дороге в Степь, но большинство нынешних построек, включая Богоявленский собор, относятся к XVIIIвеку.

Свято-Троицкий монастырь, Рязань

Свято-Троицкий монастырь

Одной из миссий Сергия была своего рода «дипломатия общего авторитета» – он ходил по Руси, примиряя враждующих князей и убеждая их в единстве русского дела. Самым непокорным был Олег Рязанский: с одной стороны, Рязань соперничала с Москвой за лидерство, с другой – была открыта ударам Орды, и потому Олег вёл двойную игру на грани предательства. В 1382 году он пособил Тохтамышу, отхватил у Дмитрия Коломну… Дело шло к новому распаду Руси, но в 1386-ом в Рязань пришёл Сергий и каким-то чудом предотвратил войну, а в знак мира основал малый Троицкий монастырь. Ныне это скромная городская обитель с декоративной оградой и церквями XVII(Троицкая), XVIII(Сергиевская) и XIX(иконы Божьей Матери «Знамения-Кочемная») веков.

Борисоглебский монастырь. Пос. Борисоглебский (Борисоглеб), Ярославская область

Борисоглебский монастырь

Ещё несколько монастырей Сергий основал как бы «в соавторстве» – не с учениками, а с монахами своего поколения. Например, Борисоглебский в 18 верстах от Ростова, где Сергий родился, – вместе с новгородцами Феодором и Павлом в 1365 году. Позже живший здесь затворник Иринах благословлял Кузьму Минина на защиту Руси. Великолепный архитектурный комплекс сложился в XVI-XVIIвеках, и снаружи, особенно при взгляде на ворота (коих у обители двое), башни или трёхпролётную звонницу, напоминает слегка упрощённый Ростовский кремль. Внутри несколько церквей, в том числе собор Бориса и Глеба 1520-х годов.

Богородице-Рождественский монастырь. Ростов Великий

Богородице-Рождественский монастырь

Эту обитель ученик Преподобного Сергия инок Фёдор основал на родине учителя, и в сказочном пейзаже Ростова она заняла своё место за квартал от кремля. Первую каменную церковь основал митрополит Иона Сысоевич в 1670-ом году. Ныне это большой, но на первый взгляд не слишком зрелищный (тем более на фоне Ростовского кремля!) ансамбль храмов, корпусов и ограды XVII-XIXстолетий. Тем более стоит к нему приблизиться и присмотреться.

Саввино-Сторожевский монастырь. Звенигород, Московская область

Саввино-Сторожевский монастырь

После смерти Сергия новый игумен Троицкого монастыря Никон почти сразу ушёл в шестилетний затвор, оставив настоятелем другого Сергиева ученика Савву. Сразу после возвращения Никона в 1398 году Савва ушёл в Звенигород и по просьбе местного князя основал монастырь на горе Сторожка. Как видно из названия, место было стратегическим, и в XV-XVIIвеках монастырь превратился в мощнейшую крепость. Но эту обитель особо чтили русские цари, порой уединявшиеся в ней для молитв и покоя: дорога сюда из Москвы называлась Царский путь, а ныне это не что иное, как Рублёвка. Монастырь стоит в чрезвычайно живописном месте, и за неприступными стенами скрывает образцовый «сказочный город» времён Алексея Михайловича – вычурные палаты, изящные звонницы, кокошники, шатры, изразцы, бело-красная гамма ансамбля. Есть тут даже свой Царский дворец, а также отличный музей. А в центре – маленький белый собор Рождества Богородицы, освящённый в 1405 году, при жизни Саввы-чудотворца.

Николо-Пешношский монастырь. Село Луговое, Дмитровский район, Московская область

Николо-Пешношский монастырь

Один из красивейших монастырей Подмосковья, основанный в 1361 году Сергиевым учеником Мефодием, оказался незаслуженно забыт – с 1960 года в его стенах обитал психоневрологический интернат, закрытый для посторонних. Внутри скрыты Никольский собор начала XVIвека, очень изящная колокольня, еще несколько храмов и палат. Интернат сейчас в процессе переезда, а храмы – в начале реставрации.

Спасо-Прилуцкий монастырь. Вологда

Спасо-Прилуцкий монастырь

Вологодчину называли Северной Фиваидой за обилие уединенных и сказочно красивых монастырей, основанных в годы расцвета Русского Севера – страны купцов, рыбаков и монахов. Прилуцкий монастырь на окраине Вологды своими мощными гранеными башнями похож на кремль куда больше самого Вологодского кремля. Его основатель Дмитрий повстречал Сергия в 1354 году, будучи основателем и игуменом Никольского монастыря в Переславле-Залесском, и не без влияния Сергиевых идей ушёл на Север, надеясь обрести уединение где-нибудь в лесной глуши. В 1371 году он пришёл в Вологду и построил там большой монастырь, средства на который выделил сам Дмитрий Донской, и все последующие века обитель оставалась одной из богатейших в России. Отсюда Иван Грозный брал святыни в поход на Казань; в Смуту обитель трижды разоряли; в 1812 году сюда эвакуировали реликвии подмосковных монастырей. Главные святыни – икона Дмитрия Прилуцкого с житием и принесенный им же из Переславля Киликийский крест, ныне хранятся в вологодском музее. За мощными стенами 1640-х годов – Спасский собор (1537-42), Введенская церковь с трапезной палатой и крытыми галереями (1623), ряд зданий XVII-XIXвеков, пруд, могила поэта Батюшкова, деревянная Успенская церковь (1519), принесенная 1962 году из закрытого Куштского монастыря – старейший шатровый храм России.

Павло-Обнорский монастырь. Грязовецкий район, Вологодская область

Павло-Обнорский монастырь

Монастырь в верховьях реки Обноры в Вологодской области основал в 1389 году Сергиев ученик Павел, за плечами которого было 15-летнее затворничество. Он и здесь 3 года прожил один в дупле старой липы… Когда-то Павло-Обнорский монастырь был одним из крупнейших на Руси, но ему особенно не повезло при Советах: погиб Троицкий собор (1510-1515) с иконостасом Дионисия (уцелели 4 иконы, разошедшиеся по музеям), обезглавлена Успенская церковь (1535). В уцелевших постройках находился детский дом, позже пионерлагерь – поэтому и село, где стоит монастырь называется Юношеским. С 1990-х годов обитель возрождается, на месте Троицкого собора построена деревянная часовня с ракой мощей Павла Обнорского.

Воскресенский Обнорский монастырь. Любимовский район, Ярославская область

Воскресенский Обнорский монастырь

Небольшой монастырь в глухих лесах на реке Обноре в 20 километрах от городка Любим основал Сергиев ученик Сильвестр, проживший на этом месте много лет в уединении и случайно обнаруженный заблудившимся крестьянином, после чего молва о пустыннике разнеслась, да потянулись туда другие монахи. Монастырь упразднён в 1764 году, сохранились святой источник Сильвестра Обнорского да Воскресенская церковь (1825).

Спасо-Преображенский Нуромский монастырь. Спас-Нурма, Грязовецкий район, Вологодская область

Спасо-Преображенский Нуромский монастырь

Ещё один монастырь на реке Нурма в 15 километрах от Павло-Обнорского основал в 1389 году Сергий Нуромский, ученик Сергия Радонежского. Упразднен в 1764, Спасо-Сергиевская церковь в стиле «северного барокко» построена в 1795 уже приходской. Сейчас монастырская жизнь в этом лесной заброшенной обители постепенно возрождается, постройки восстанавливаются.

Высоко-Покровский монастырь. Боровск, Калужская область

Высоко-Покровский монастырь

В калужском Боровске наиболее знаменит, конечно, Пафнутьев монастырь, но его основатель вышел из другого, ныне исчезнувшего Покровского монастыря в предместье Высокое, основанного в 1414 году Сергиевым учеником Никитой, и упразднённого опять же в 1764 году. Осталась лишь деревянная Покровская церковь XVIIвека на монастырском кладбище.

Спасо-Андроников монастырь. Москва

Спасо-Андроников монастырь

«Совместный проект» Сергия – Андроников монастырь на Яузе, ныне почти в центре Москвы. Его основал в 1356 году митрополит Алексий в честь чудесного спасения от шторма по пути в Константинополь. От Сергия он получил благословение да в помощь ученика Андроника, ставшего первым игуменом. Ныне Андроников монастырь известен своим белокаменным Спасским собором (1427) – старейшим сохранившимся зданием всей Москвы. В те же годы одним из иноков обители был Андрей Рублёв, а ныне здесь действует Музей древнерусского искусства. Вторая крупная церковь Михаила Архангела – образец барокко, 1690-ых годов, также в ансамбль входят стены, башни, корпуса и часовни XVI-XVII веков, и немного новостроек, точнее, восстановленных построек.

Симоновский монастырь, Москва

Симоновский монастырь

Другой «совместный проект» – Андроников монастырь на Яузе, ныне почти в центре Москвы. Его основал в 1356 году митрополит Алексий в честь чудесного спасения от шторма по пути в Константинополь. От Сергия он получил благословение да в помощь ученика Андроника, ставшего первым игуменом. Ныне Андроников монастырь известен своим белокаменным Спасским собором (1427) – старейшим сохранившимся зданием всей Москвы. В те же годы одним из иноков обители был Андрей Рублёв, а ныне здесь действует Музей древнерусского искусства. Вторая крупная церковь Михаила Архангела – образец барокко, 1690-ых годов, также в ансамбль входят стены, башни, корпуса и часовни XVI-XVII веков, и немного новостроек, точнее, восстановленных построек.

Богоявленско-Анастасиин монастырь. Кострома

Богоявленско-Анастасьинский монастырь

Детище ученика Сергия — старца Никиты – Богоявленский монастырь в Костроме. Не столь известный, как Ипатьевский, он древнее и в самом центре города, а его святыня – Фёдоровская икона Богоматери. Обитель пережила многое, в том числе разорения Иваном Грозным и поляками в Смуту, но фатальным стал пожар 1847 года. В 1863 году храмы и палаты передали женскому Анастасьинскому монастырю. Собор состоит теперь из двух частей: белокаменный старый храм (1559) превратился в алтарь краснокирпичного нового (1864-69) – у этой конструкции 27 главок! На месте угловых башен – Смоленская церковь (1825) и шатровая колокольня. Если удастся заглянуть внутрь – можно увидеть бывшую трапезную (ныне семинарию) XVIIвека и очень красивый настоятельский корпус.

Троице-Сыпанов монастырь. Нерехта, Костромская область

Троице-Сыпанов монастырь

Троице-Сыпанов монастырь

Живописный монастырь на Сыпановом холме в 2 километрах от городка Нерехта основал в 1365 году Сергиев ученик Пахомий – как и многие другие ученики, и сам учитель, он ушёл в леса искать уединения, выкопал келью… и вскоре монастырь вокруг него сложился сам собой. Ныне это по сути просто Троицкая церковь (1675) в ограде (1780) с башнями и часовней – в 1764-1993 годах это и был приходской храм вместо упразднённой обители. А теперь – снова монастырь, женский.

Иаково-Железноборовский монастырь. Село Борок, Буйский район, Костромская область

Иаково-Железноборовский монастырь

Село Борок близ города Буй – крупного железнодорожного узла – в старину называлось Железным Борком, так как здесь добывали болотные руды. Основанный Сергиевым учеником Иаковом в 1390 году монастырь сыграл роль в двух русских Смутах: в 1442-м Василий Тёмный сделал его своей «базой» в походе на Дмитрия Шемяку, а в начале XVIIвека тут принял постриг Гришка Отрепьев – будущий Лжедмитрий I. Ныне от обедневшей в XIXвеке обители остались церкви Рождества Богородицы (1757) и Рождества Иоанна Предтечи (1765), колокольня — «карандаш» между ними, ограда и кельи.

Авраамиев Городецкий монастырь. Село Ножкино, Чухломской район, Костромская область

Авраамиев Городецкий монастырь

Одним из ярчайших продолжателей Сергиева дела был монах Авраамий, основатель четырех монастырей в глухой галицкой стороне (речь, конечно, не про Галицию, а про Галич Костромской области). Сохранился лишь Авраамиев Городецкий монастырь в селе Ножкино, где святой упокоился. Храмы видны из Чухломы и с солигаличской дороги за озерной гладью: Покровская и Никольская церкви XVIIвека и собор иконы Божьей Матери «Умиление» с колокольней, построенные Константином Тоном в стиле его московского «шедевра». Руины двух церквей еще одного Авраамиева Новоезерского монастыря сохранились напротив Галича, в селе с ласковым названием Умиление.

Череповецкий Воскресенский монастырь. Череповец

Череповецкий Воскресенский монастырь

Сложно поверить, что индустриальный гигант Череповец когда-то был тихим купеческим городком, выросшим в XVIIIвеке у монастыря, основанного Сергиевыми учениками Феодосием и Афанасием. Монастырь упразднили в 1764 году, но его Воскресенский собор (1752-56) остаётся старейшим зданием, историческим сердцем Череповца.

Кирилло-Белозерский монастырь. Вологодская область, Кирилловский район

Кирилло-Белозерский монастырь

В 1397 году в Белозерское княжество пришли двое иноков Симонова монастыря – Кирилл и Ферапонт. Первый вырыл келью у Сиверского озера, второй – между озёрами Пасским и Бородавским, и с годами из этих келий выросли самые известные монастыри Северной Фиваиды. Кирилло-Белозерский монастырь ныне крупнейший в России, и на площади в 12 гектар размещается полсотни построек, в том числе 10 церквей, из которых лишь две моложе XVIвека. Монастырь так велик, что делится на «районы» – Большой Успенский и Ивановский монастыри слагают Старый город, к которому примыкает обширный и почти пустой Новый город. Все это – под защитой мощнейших стен и неприступных башен, а когда-то в обители была и своя цитадель Острог, служившая также «элитной» тюрьмой. Еще тут множество палат – жилых, учебных, больничных, хозяйственных, также почти сплошь XVI-XVIIстолетий, одну из которых занимает музей икон. В Новом городе – деревянные мельница и очень старая (1485) Ризоположенская церковь из села Бородавы. Добавьте сюда славную историю и красивейшее расположение – и получается одно из самых впечатляющих мест России. Кирилло-Белозерский монастырь дал больше всего «учеников третьего порядка»: его иноками были идеолог «нестяжательства» Нил Сорский, основатель Соловецкого монастыря Савватий и другие.

Лужецкий Ферапонтов монастырь. Можайск, Московская область

Лужецкий Ферапонтов монастырь

Белозерский князь Андрей Дмитриевич владел несколькими городами на Руси, в том числе Можайском. В 1408 году он попросил инока Ферапонта основать там монастырь, и Сергиев ученик вернулся в Подмосковье. Ныне Лужецкий монастырь на окраине Можайска – небольшой, но очень цельный ансамбль с собором Рождества Богородицы (1520), ещё парой церквей помоложе и шатровой колокольней за декоративными, но внушительными стенами и башнями.

Успенский Боровенский монастырь. Мосальск, Калужская область

Успенский Боровенский монастырь

Самый южный монастырь Сергиевых учеников основал тезка «северного» Ферапонта – инок Ферапонт Боровенский. Калужская земля в те времена была неспокойной окраиной, на которую покушались то Литва, то Орда, и уйти сюда жить беззащитному монаху – уже был подвиг. Монастырь, однако, пережил все войны… чтобы закрыться в 1760-е годы. Заложенную в 1740-е Успенскую церковь, одну из красивейших на Юге, освятили уже как приходскую. Ныне она стоит среди полей, заброшенная, но незыблемая, и внутри видны росписи, сделанные украинскими мастерами, в том числе «Всевидящее Око» на сводах.

Усть-Вымский Михаило-Архангельский монастырь. Усть-Вымь, Республика Коми

Усть-Вымский Михаило-Архангельский монастырь

Стефан Пермский родился в купеческом Великом Устюге в семье батюшки и крещёной зырянки (так в старину называли коми), и в историю вошел тем, что в одиночку присоединил к России целый край – Малую Пермь, страну коми-зырян. Приняв постриг и поселившись в Ростове, Стефан выучился наукам, и не раз беседовал с Сергием Радонежским, перенимая его опыт, а затем вернулся на Север и пошёл за Вычегду. Коми тогда были народом воинственным, с миссионерами их разговор был короткий, но когда они связали Стефана и стали обкладывать хворостом, его спокойствие так потрясло зырян, что они не только пощадили его, но и вняли к его проповедям. Так, обращая в Христову веру село за селом, Стефан дошёл до Усть-Выми – столицы Малой Перми, и там встретился с памой – верховным жрецом. По преданию, исход решило испытание: прикованные друг к другу цепью инок и жрец должны были пройти сквозь горящую избу, нырнуть в прорубь на одном берегу Вычегды и вынырнуть на другом… По сути они шли на верную смерть, и в готовности к ней была суть: пама убоялся, отступил и тем самым спас и Стефана… но враз потерял доверие своего народа. Это было в год Куликовской битвы. На месте капища Стефан построил храм, и ныне в центре Усть-Выми стоит небольшой, но очень ландшафтный монастырь из двух церковок XVIIIвека (и третьей 1990-ых годов) и деревянной монашеской обители, похожей на маленькую крепость. Из двух других монастырей Стефана выросли нынешние Котлас и Сыктывкар.

Высоцкий монастырь. Серпухов, Московская область

Высоцкий монастырь

Монастырь на окраине Серпухова – одна из главных достопримечательностей древнего города. Его основал в 1374 году местный князь Владимир Храбрый, но для выбора места и его освящения позвал Сергия с учеником Афанасием, который и остался за игумена. Монастырь невелик, но красив: стены с башнями XVIIвека, изящная надвратная колокольня (1831), Зачатьевский собор времен Бориса Годунова и еще несколько церквей и корпусов. Но более всего обитель славится иконой «Неупиваемая Чаша», избавляющей от алкоголизма, наркомании и прочих пагубных пристрастий.

Преодолеть раздоры, смятения жизни мирской, устранить междоусобные споры помогало иноческое общежитие, образованное Сергием Радонежским по всей необъятной Руси. Люди бы не испытывали бы такого негатива, если бы их сущность, созданная Господом по образу и подобию Божественного Триединства, не подвергалась бы искажению и раздробленности грехом первородным. Иноки живущие совместно, согласно учению святого Василия Великого, таким бытием восстанавливают Первозданное единство человеческой природы и ее святость. Созданная преподобны м обитель для Русской Церкви явилась ярким примером подобного возрождения и очищения. Именно там святые иноки воспитывались таким образом, что двигаясь по жизненному пути доставляли истинное начертание пути Христова в самые отдаленные пределы земли Русской. Всеми своими деяниями игумен земли Русской и ученики его не отвергая земного бытия, но преображая его, звали всех восходить к Небесному и сами восходили туда же.

Обители, созданные Сергием, учениками его, учениками его учеников покрывают все уголки земли Русской и проходят сквозь всю последующую историю Русской Церкви. Только задумайтесь, 25 процентов всех православных монастырей нашей Родины, ставших оплотом просвещения, веры и благочестия основаны Сергием Радонежским или учениками его. Ведь не даром прозвали его в народе "Игумен земли Русской". Преподобные отцы Михей и Никон Радонежские, Стефан Махрищский, Сильвестр Обнорский, Авраамий Чухломский, Никита Боровский и Афанасий Серпуховской, Ферапонт Можайский и Феодор Симоновский, Савва Сторожевский и Андроник Московский, Кирилл Белозерский и Димитрий Прилуцкий абсолютно все они являлись учениками или собеседниками "чудотворного старца" Сергия. Московские митрополит ы, Киприан, епископ Пермский Стефан, святитель Алексий, архиепископ Суздальский Дионисий, находились в духовном общении со святым. Константинопольские Патриарх и Филофей и Каллист отправляли послания ему вместе с благословением. Духовная преемственность к Иосифу Волоцкому и ученикам его проходит через преподобных Пафнутия и Никиту Боровских, через Кирилла Белозерского идет связь с Нилом Сорским, Савватию, Герману и Зосиме Соловецким.

Православная Церковь помнит и чтит и тех учеников и соратников Преподобного отца нашего Сергия, память о которых не была обозначено в месяцеслов е персонально. Мы все помним о том, что самым первым к Сергию на Маковец прищел старец Василий Сухой, прозванный так за свое постоянное пощение. Затем появился инок Якута (Иаков) - родом из крестьян. Долгие годы беспрекословно нес он хлопотное и тяжелое послушание рассыльного в обители. Были среди последователей и земляки Сергия из Радонежа - диакон Онисим и сын его Елисей. К моменту, когда насчитывалось уже 12 иноков и келлии обнесли забором, Онисим был выбран привратником, так как его келлия была ближе других к входу. Свои последние дни провел в Троицкой обители и игумен Митрофан, который когда-то постриг Сергия в монах и и наставил на путь подвигов ионических. Именно его могила на монастырском кладбище стала первой. Известен даже случай, когда бросив почетную должность игумена в одном из монастырей Смоленска ради того, чтобы лишь стать обычным послушник ом у Богоносного Чудотворца Радонежского пришел в обитель архимандрит Симон. В качестве поощрения за смирение великое Господь сподобил Симона стать участником дивного видения Сергия о будущем приумножении его пасивы иноческой.

По благословению святого отца нашего взял на себя подвиг безмолвия молитвенного блаженный старче Исаакий Молчальник, молчание которого для инок ов и пришедших со стороны стало лучшим примером Боголюбия и смирения. Один только раз за все годы молчания нарушил обет Исаакий. Но то был чудесный случай, когда стал он свидетелем того, как наяву Ангел Божий в алтар е послужил Преподобному Сергию, совершавшему Божественную ом Сергиевой паствы. Церковь зовет его Премудрым за великие духовные дарования и ученость высокую. Известен он как автор жития Сергия Радонежского и собеседника его Святителя Стефана Пермского. Так же Епифанием составлены похвальные слова Им и "Слова о жизни и преставлении Димитрия Донского, великого князя". Житие игумена земли Русской, написанное Епифанием после кончины преподобного в 1418 году, в дальнейшем подверглось редакции иноком из Афона, агиограф ом Пахомием Сербом, по прозвищу Логофет.

Не даёт однозначных сообщений о начале его почитания. Он упоминает две княжеские грамоты, написанные до 1448 года, в которых Сергий называется преподобным старцем, но считает, что в них он указан пока как местночтимый святой. По его мнению, фактом причисления Сергия к лику святых для общецерковного почитания служит грамота митрополита Ионы к Дмитрию Шемяке , датируемая 1449 или 1450 годом (неопределённость года вызвана тем, что неизвестно, когда именно старое мартовское летоисчисление было заменено сентябрьским). В ней предстоятель Русской церкви называет Сергия преподобным и ставит его рядом с другими чудотворцами и святителями, угрожая лишить Шемяку «милости» московских святых. Голубинский считает, что общецерковное прославление Сергия Радонежского вместе с преподобным Кириллом Белозерским и святителем Алексием было одним из первых деяний митрополита Ионы после возведения его на кафедру.

В ряде светских энциклопедий указано, что Сергий причислен к лику святых в 1452 году.

С одобрения папы римского Сергий Радонежский почитается лишь восточнокатолическими церквями.

Светские историки отмечают, что Сергий причислен к святым по политическим мотивам волей великого князя Василия Тёмного . Великий князь включил Сергия в число московских святых не специальным актом, а по частному случаю, в договорной грамоте 1448 года с князем Иваном Можайским.

Ученики Сергия Радонежского - основатели обителей

Учениками и духовными друзьями преподобного Сергия основано до сорока монастырей; из них, в свою очередь, вышли основатели еще до пятидесяти монастырей. К числу учеников относятся:

- Преподобный Авраамий Галицкий, называемый также Городецким и Чухломским, который был одним из первых учеников и постриженцев преподобного Сергия. Из обители Сергия Радонежского он удалился в страну Галицкую. Он основал четыре обители: монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, монастырь Положения пояса Богоматери, монастырь во имя Собора Богоматери и обитель в честь Покрова Пресвятой Богородицы, где и скончался.

- Преподобный Павел Обнорский или Комельский. Был келейником у самого игумена Сергия. Потом испросил у старца благословения жить в уединении в окрестных лесах. Основал общежительный монастырь во имя Живоначальныя Троицы.

- Преподобный Сергий Нуромский. Он был грек по происхождению. Основал на реке Нурме монастырь Преображения Господня.

- Сильвестр Обнорский . Основал обитель Воскресения Христова.

- Преподобные Андроник и Савва. Святитель Алексий испросил у Преподобного Сергия сего ученика для устроения обители Всемилостивого Спаса в семи верстах от Кремля, на речке Яузе в 1361 г. Под руководством Преподобного Андроника воспитались его спостник и преемник по игуменству Преподобный Савва и знаменитые иконописцы Андрей Рублев и Даниил.

- Мефодий, основатель обители Пешношской, 1361 г.

- Преподобный Феодор, в миpу Иоанн, родной племянник преподобного Сергия. Основатель Симонова монастыря.

- Кирилл и Ферапонт Белозерские, выходцы из Симоновой обители. Кирилл основал обитель Уcпения Пресвятой Богородицы (в 1397 г.), а Ферапонт основал монастырь Рождества Богородицы (в 1398 г.). В 1408 году преподобный Ферапонт перешёл в Можайск и здесь, в версте от города, основал Лужецкий монастырь.

- Преподобный Афанасий, основатель Высоцкого монастыря в Серпухове около 1373 г.

- Преподобный Роман, основатель обители на Киржаче около 1374 г.

- Преподобный Леонтий, основатель Стромынского монастыря Успения Богоматери на реке Дубенке около 1378 г.

- Преподобный Савва, основатель Дубенского Успенского монастыря. Изображён в Успенском соборе Троицкой Лавры с закрытым правым глазом.

- Преподобный Афанасий пустынник, где впоследствии был основан Череповецкий Воскресенский монастырь.

- Преподобный Ксенофонт Тутанский основал Тутанский Вознесенский монастырь на берегу реки Тьмы.

- Преподобный Ферапонт Боровенский, основатель Успенского Боровенского монастыря, в десяти верстах от города Мосальска Калужской обл.

- Преподобный Савва Сторожевский , после смерти преподобного Сергия и по удалении преподобного Никона на безмолвие, шесть лет управлял Лаврою преподобного Сергия. В 1398 году Савва основал близ Звенигорода на горе Стороже монастырь во имя Рождества Богородицы.

- Преподобный Иаков Железноборский, или Галицкий. Основатель монастыря во имя Предтечи.

- Преподобный Григорий Голутвинский, первый игумен Голутвинского монастыря в Коломне.

- Преподобный Пахомий Нерехтский, основатель Троицкого Сыпанова монастыря близ Нерехты Костромской обл.

- Преподобный Никита Костромской, основатель Богоявленского монастыря в Костроме.

Спасо-Андроников монастырь пользовался особым покровительством великокняжеского дома, Московской митрополичьей кафедры и Троице-Сергиева монастыря. Незадолго до Куликовской битвы в обитель заезжал Великий князь Московский Димитрий Донской, а после победы здесь было встречено русское войско. Слава об обители и ее настоятеле быстро разошлась по Руси. К преподобному Андронику начали стекаться желающие подвизаться в его монастыре. Приходили и простые люди – за советом и наставлением.

Преподобный Андроник преставился 13/26 июня 1395 года. Его мощи сегодня почивают под спудом в соборной церкви Спасо-Андроникова монастыря. Незадолго до смерти старец вручил игуменский жезл и паству своему ученику преподобному Савве.

О жизни этого святого до нас дошли скудные сведения. Известно, что при нем монастырь продолжал процветать. Из многочисленных учеников преподобного Саввы одни были поставлены игуменами в монастыри, другие стали епископами. Скончался игумен около 1410 года.

Тогда же обитель возглавил его ученик преподобный Александр Спасский. При нем в монастыре подвизались знаменитые иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный. Они расписывали московский Благовещенский собор в Кремле, храмы во Владимире и Троицкий собор в Троице-Сергиевой обители. Кисти преподобного Андрея принадлежит знаменитая чудотворная икона «Троица», которую иконописец создал для Троицкого собора нашего монастыря. Сам он был пострижеником Троицкой обители, учеником преподобного Никона Радонежского и по всей вероятности знал основателя монастыря. Из «Жития Преподобного Сергия» Епифания Премудрого известно, что в келии Преподобного в середине его жизни появляется икона Святой Троицы. Очевидно, она была написана Андреем Рублевым, принята и утверждена Преподобным Сергием и стала образцом для будущего шедевра иконописца. Вот что пишет об этом знаменитый ученый и священник Павел Флоренский: «Андрей Рублев, духовный внук преподобного Сергия, питался как художник тем, что дано ему было. И потому не преподобный Андрей Рублев, а сам родоначальник земли русской – Сергий должен быть почитаем за истинного творца величайшего из произведений не только русской, но и, конечно, всемирной кисти…». Позднее, в 1551 году, соборным определением «Троица» Рублева была утверждена в качестве канонического образца.

После росписи Троицкого собора преподобные Андрей и Даниил вернулись в Андроников монастырь и, по благословению преподобного Александра, расписали в родной обители новый каменный Спасский собор. Он стал их «последним рукописанием». Келарь Троице-Сергиевой обители Симон (Азарьин) в составленном им Месяцеслове пишет: «Преподобнии иконописцы, иж церковь Святыя Троицы подписаша, а потом в Андрониеве монастыре церковь подписаша, и провидевше от Бога конец своему житию, к Богу отидоша, имяна ж им - инок Данило, инок Андрей».

Преподобный Иосиф Волоколамский говорит о святых иконописцах, что «они отличались таким подвижничеством, такой ревностью к посту и иноческой жизни, что удостоились божественной благодати. В самый праздник Светлого Воскресения Христова, сидя на скамейках и имея пред собой честные иконы, смотрели они на них неуклонно и исполнялись святой радостью и светом. Так поступали они и в другое время, когда не занимались писанием икон. Потому Владыка Христос прославил их в последний час смерти. Сперва преставился Андрей, потом заболел и спостник его Даниил и, будучи при последнем издыхании, видел своего спостника Андрея в великой славе, с радостью приглашающего его в вечное и бесконечное блаженство». Оба иконописца преставились около 1430 года.

Преподобный Андроник и Савва Московские.

Икона из Спасо-Андроникова монастыря

В одном из рукописных сборников начала XIX века некий Иона, именующий себя «керженским пострижеником» писал о преподобных Андрее и Данииле: «Святость обоих их свидетельствует и древле письменныя месяцесловы. Святыя же их мощи погребены и почивают в том Андроникове монастыре под старою колокольнею...» В 1992 году при расчистке алтаря Спасского собора рядом с могилами игуменов и основателей монастыря было обнаружено погребение двух простых монахов - приблизительно 50 и 80 лет. Останки были идентифицированы как тела Андрея Рублева и Даниила Черного.

Память преподобного Андроника и его учеников совершается в день кончины преподобного Андроника - 13/26 июня и в Соборе Радонежских святых - 6/19 июля. Память преподобного Андрея Рублева отмечается также в день его тезоименитства - 4/17 июля, за день до праздника обретения честных мощей преподобного Сергия.

Большинству из нас известно, кто такой Сергий Радонежский. Биография его интересна многим людям, даже тем, кто далек от церкви. Он основал под Москвой Троицкий монастырь (в настоящее время это Троице-Сергиева лавра), много сделал для Русской церкви. Святой горячо любил свою Отчизну и немало сил положил на то, чтобы помочь своему народу пережить все бедствия. Нам стало известно о жизни преподобного благодаря рукописям его сподвижников и учеников. Работа Епифания Мудрого под названием «Житие Сергия Радонежского», написанная им в начале XV века, является ценнейшим источником информации о жизни святого. Все остальные рукописи, появившиеся позднее, представляют собой, в основной своей массе, переработки его материалов.

Место и время рождения

Доподлинно не известно, когда и где появился на свет будущий святой. Его ученик Епифаний Премудрый в жизнеописании преподобного говорит об этом в очень затейливой форме. Историки сталкиваются со сложной проблемой интерпретации данной информации. В результате изучения церковных сочинений XIX века и словарей было установлено, что день рождения Сергия Радонежского, скорее всего, — это 3 мая 1319 года. Правда, некоторые ученые склоняются к другим датам. Точное место появления на свет отрока Варфоломея (так звали святого в миру) также неизвестно. Епифаний Премудрый указывает, что отца будущего монаха звали Кирилл, а мать — Марией. До переселения в Радонеж семья жила в Ростовском княжестве. Считается, что родился преподобный Сергий Радонежский в селе Варницы в Ростовской области. При крещении мальчику было дано имя Варфоломей. Родители назвали его в честь апостола Варфоломея.

Доподлинно не известно, когда и где появился на свет будущий святой. Его ученик Епифаний Премудрый в жизнеописании преподобного говорит об этом в очень затейливой форме. Историки сталкиваются со сложной проблемой интерпретации данной информации. В результате изучения церковных сочинений XIX века и словарей было установлено, что день рождения Сергия Радонежского, скорее всего, — это 3 мая 1319 года. Правда, некоторые ученые склоняются к другим датам. Точное место появления на свет отрока Варфоломея (так звали святого в миру) также неизвестно. Епифаний Премудрый указывает, что отца будущего монаха звали Кирилл, а мать — Марией. До переселения в Радонеж семья жила в Ростовском княжестве. Считается, что родился преподобный Сергий Радонежский в селе Варницы в Ростовской области. При крещении мальчику было дано имя Варфоломей. Родители назвали его в честь апостола Варфоломея.

Детство и первые чудеса

В семье родителей Варфоломея было трое сыновей. Наш герой был вторым ребенком. Двое братьев его, Стефан и Петр, были детьми смышлёными. Они быстро освоили грамоту, научились писать и читать. А вот Варфоломею учеба никак не давалась. Сколько ни бранили его родители, ни старался образумить учитель, отрок не мог научиться читать, и святые книги были недоступны для его понимания. А затем произошло чудо: вдруг познал грамоту Варфоломей, будущий святой Сергий Радонежский. Биография его показательна тем, как вера в Господа помогает преодолеть любые жизненные трудности. О чудесном научении отрока грамоте рассказал в своем «Житии» Епифаний Премудрый. Он говорит о том, что Варфоломей долго и усердно молился, прося Бога помочь ему научиться писать и читать, чтобы познать Священное писание. И однажды, когда отец Кирилл отправил сына искать пасущихся лошадей, Варфоломей увидел под деревом старца в черной ризе. Мальчик со слезами на глазах рассказал святому о своей неспособности к учению и попросил помолиться за него перед Господом.

Старец сказал ему, что с сего дня отрок будет разуметь грамоту лучше своих братьев. Варфоломей пригласил святого в дом своих родителей. Перед их посещением они зашли в часовню, где отрок без запинки прочел псалом. Затем он поспешил со своим гостем к родителям, чтобы обрадовать их. Кирилл и Мария, узнав о чуде, стали восхвалять Господа. На вопрос к старцу о том, что означает сие удивительное явление, они узнали от гостя, что их сын Варфоломей был отмечен Богом еще в утробе матери. Так, когда Мария незадолго до родов пришла в церковь, ребенок в чреве матери прокричал три раза, когда святые пели литургию. Этот рассказ Епифания Мудрого нашел отражение в картине художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Старец сказал ему, что с сего дня отрок будет разуметь грамоту лучше своих братьев. Варфоломей пригласил святого в дом своих родителей. Перед их посещением они зашли в часовню, где отрок без запинки прочел псалом. Затем он поспешил со своим гостем к родителям, чтобы обрадовать их. Кирилл и Мария, узнав о чуде, стали восхвалять Господа. На вопрос к старцу о том, что означает сие удивительное явление, они узнали от гостя, что их сын Варфоломей был отмечен Богом еще в утробе матери. Так, когда Мария незадолго до родов пришла в церковь, ребенок в чреве матери прокричал три раза, когда святые пели литургию. Этот рассказ Епифания Мудрого нашел отражение в картине художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Первые подвиги

Чем еще отмечен в детстве преподобный Сергий Радонежский в рассказах Епифания Премудрого? Ученик святого сообщает о том, что еще до 12-ти летнего возраста Варфоломей соблюдал строгие посты. В среду и пятницу он не ел ничего, а в другие дни питался только водой и хлебом. По ночам же отрок часто не спал, посвящая время молитве. Все это послужило предметом спора между родителями мальчика. Марию смущали эти первые подвиги сына.

Переселение в Радонеж

Вскоре семья Кирилла и Марии обеднела. Они вынуждены были перебраться на жилье в Радонеж. Произошло это примерно в 1328-1330 годах. Известна и причина, по которой произошло обнищание семьи. Это было тяжелейшее время на Руси, которая была под властью Золотой орды. Но не только татары тогда грабили народ нашей многострадальной родины, облагая его непосильной данью и совершая регулярные набеги на поселения. Ханы татаро-монгольские сами выбирали, кому из русских князей править в том или ином княжестве. И это было не менее тяжким испытанием для всего народа, чем нашествие Золотой Орды. Ведь такие «выборы» сопровождались насилием по отношению к населению. Об этом нередко рассказывал сам Сергий Радонежский. Биография его — яркий пример беззакония, творившегося в то время на Руси. Княжество Ростовское отошло великому князю московскому Ивану Даниловичу. Отец будущего святого собрался и переехал с семьей из Ростова в Радонеж, желая оградить себя и близких от разбоев и нужды.

Монашеская жизнь

Когда доподлинно произошло рождение Сергия Радонежского, неизвестно. Зато до нас дошли точные исторические сведения о его детской и юношеской жизни. Известно, что, еще будучи ребенком, он усердно молился. Когда ему исполнилось 12 лет, он решил принять монашеский постриг. Кирилл и Мария против этого не возражали. Однако они поставили сыну условие: монахом он должен стать только после их смерти. Ведь Варфоломей со временем стал единственной опорой и поддержкой стариков. К тому времени братья Петр и Стефан уже обзавелись своими семьями и жили отдельно от престарелых родителей. Недолго пришлось ждать отроку: вскоре Кирилл и Мария скончались. Перед смертью они, по обычаю того времени на Руси, приняли сначала иноческий постриг, а затем схиму. После кончины родителей Варфоломей отправился в Хотьково-Покровский монастырь. Там принял иноческий постриг его брат Стефан, к тому времени уже овдовевший. Недолго здесь находились братья. Стремясь к «строжайшему монашеству», они на берегу реки Кончуры основали пустынь. Там, посреди глухого Радонежского бора, в 1335 году Варфоломей возвел небольшую деревянную церковь, названную в честь Святой Троицы. Теперь на ее месте стоит соборный храм во имя Святой Троицы. Брат Стефан вскоре перебрался в Богоявленский монастырь, не выдержав аскетичного и слишком сурового образа жизни в лесу. На новом месте он затем станет игуменом.

А Варфоломей, оставшись совершенно один, призвал игумена Митрофана и принял постриг. Теперь он был известен, как монах Сергий. В тот момент жизни ему было 23 года. Вскоре к Сергию стали стекаться иноки. На месте церкви образовалась обитель, которая в наши дни называется Троице-Сергиева лавра. Отец Сергий стал здесь вторым игуменом (первым был Митрофан). Настоятели являли своим ученикам пример большого трудолюбия и смирения. Монах Сергий Радонежский сам никогда не брал подаяния от прихожан и запретил инокам делать это, призывая жить лишь плодами труда рук своих. Слава обители и его настоятеля росла и дошла до города Царьграда. Патриарх вселенский Филофей с особым посольством прислал преподобному Сергию крест, схиму, параман и грамоту, в которой отдал должное настоятелю за добродетельное житие и посоветовал ввести в монастыре киновию. Внемля этим рекомендациям, радонежский игумен ввел в своей обители общинножительный устав. Позднее он был принят во многих монастырях Руси.

Служение Отечеству

Очень много полезного и доброго для своей Родины сделал Сергий Радонежский. 700-летие со дня его рождения празднуется в этом году. Д. А. Медведев, будучи президентом РФ, подписал указ о праздновании этой памятной и значимой для всей России даты. Почему придается такое значение житию святого на государственном уровне? Главное условие непобедимости и нерушимости любой страны — в единении ее народа. Это очень хорошо понимал в свое время отец Сергий. Это также является очевидным для наших политиков сегодня. Хорошо известно о миротворческой деятельности святого. Так, очевидцы утверждали, что Сергий кроткими, тихими словами мог найти дорогу к сердцу любого человека, воздействовать на самые ожесточенные и грубые сердца, призывая людей к миру и послушанию. Нередко святому приходилось примирять враждующие стороны. Так, он призвал князей русских объединиться, отбросив в сторону все разногласия, и покориться власти князя московского. Это впоследствии стало главным условием освобождения от татаро-монгольского ига. Немалый вклад в победу русских в Куликовской битве внес Сергий Радонежский. Кратко рассказать об этом невозможно. Великий князь Дмитрий, получивший позднее прозвище Донской, перед боем пришел к святому, чтобы помолиться и спросить у него совета, можно ли войску русскому выступить против безбожных. Ордынский хан Мамай собрал несусветную рать, чтобы раз и навсегда поработить народ Руси.

Люди нашей Отчизны были страхом великим охвачены. Ведь никому еще не удавалось побить вражеское войско. Преподобный Сергий на вопрос князя ответил, что защищать Родину — дело богоугодное, и благословил его на великую битву. Обладая даром предвидения, святой отец предрек Дмитрию победу над татарским ханом и возвращение целым и невредимым домой со славой освободителя. Даже тогда, когда Великий князь увидел несметную вражескую рать, ничто не дрогнуло в нем. Он был уверен в будущей победе, на которую его благословил сам преподобный Сергий.

Монастыри святого

Год Сергия Радонежского празднуется в 2014 году. Особенно больших торжеств по этому случаю стоит ожидать в основанных им храмах и обителях. Кроме Троице-Сергиевой Лавры, святой воздвиг следующие монастыри:

Благовещенский в городе Киржач во Владимирской области;

Высоцкий монастырь в городе Серпухове;

Старо-Голутвин близ города Коломны в Московской области;

Георгиевский монастырь на реке Клязьме.

Во всех этих обителях настоятелями стали ученики святого отца Сергия. В свою очередь, последователи его учений основали более 40 монастырей.

Чудотворения

Житие Сергия Радонежского, написанное его учеником Епифанием Премудрым, повествует о том, что в свое время настоятель Троице-Сергиевой Лавры совершил много чудес. Необычные явления сопровождали святого на протяжении всего его бытия. Первое из них было связано с его чудесным рождением. Это рассказ премудрого о том, как ребенок в чреве Марии, матери святого, во время литургии в храме прокричал три раза. И это слышали все люди, находящиеся в нем. Второе чудо – научение отрока Варфоломея грамоте. О нем подробно было рассказано выше. Еще известно о таком диве, связанном с жизнью святого: воскрешение отрока молитвами отца Сергия. Вблизи монастыря жил один праведный человек, который имел сильную веру в святого. Единственный сын его, малолетний мальчик, был смертельно болен. Отец на руках принес ребенка в святую обитель к Сергию, чтобы тот помолился за его выздоровление. Но отрок скончался, пока родитель его излагал свою просьбу настоятелю. Безутешный отец пошел готовить гроб, чтобы положить в него тело сына своего. А святой Сергий начал усердно молиться. И произошло чудо: мальчик вдруг ожил. Когда убитый горем отец нашел своего ребенка живым, он припал к ногам преподобного, вознося похвалы.

А настоятель велел подняться ему с колен, объяснив, что чуда здесь нет: просто отрок озяб и ослабел, когда отец нес его в монастырь, а в теплой келье согрелся и начал двигаться. Но мужчину было не переубедить. Он уверовал в то, что святой Сергий явил диво. В наши дни находится немало скептиков, сомневающихся в том, что преподобный творил чудеса. Их интерпретация зависит от мировоззренческой позиции истолкователя. Вероятно, что человек, далекий от веры в Бога, предпочтет не заострять внимания на подобной информации о чудесах святого, найдя им иное, более логичное объяснение. Но для многих верующих повествование о жизни и всех событиях, связанных с Сергием, имеет особое, духовное значение. Так, например, многие прихожане молятся о том, чтобы их дети постигли грамоту, благополучно сдали переводные и вступительные экзамены. Ведь отрок Варфоломей, будущий святой Сергий, поначалу также никак не мог одолеть даже азы учебы. И лишь усердное моление Богу привело к тому, что свершилось чудо, когда мальчик дивным образом научился грамоте.

Старость и смерь преподобного

Жизнь Сергия Радонежского являет для нас беспримерный подвиг служения Богу и Отечеству. Известно, что дожил он до глубокой старости. Когда лежал он на смертном одре, предчувствуя, что скоро явится на суд Божий, в последний раз призвал он братию для наставления. Своих учеников он призвал прежде всего «иметь страх Божий» и нести людям «чистоту душевную и любовь нелицемерную». Скончался настоятель 25 сентября 1392 года. Погребен он в Троицком соборе.

Почитание преподобного

Нет никаких документально подтвержденных данных о том, когда и при каких обстоятельствах люди начали воспринимать Сергия как праведника. Некоторые ученые склоняются к мнению, что настоятель Троицкой обители был причислен к лику святых в 1449-1450 годах. Тогда в грамоте митрополита Ионы к Дмитрию Шемяке предстоятель Русской церкви называет Сергия преподобным, причисляя его к чудотворцам и святителям. Но есть и другие версии его канонизации. День Сергия Радонежского празднуется 5 (18) июля. Об этой дате говорится в трудах Пахомия Логофета. В них он повествует о том, что в этот день были обретены мощи великого святого.

За всю историю Троицкого собора эта святыня покидала его стены только в случае серьезной угрозы извне. Так, два пожара, случившиеся в 1709 и 1746 году, послужили причиной выноса мощей святого из обители. Когда русские войска оставили столицу во время нашествия французов во главе с Наполеоном, останки Сергия были вывезены в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1919 году атеистически настроенное правительство СССР издало постановление о вскрытии мощей святого. После того как это не богоугодное дело было совершено, останки были переданы Сергиевскому историко-художественному музею в качестве экспоната. В настоящее время мощи святого хранятся в Троицком соборе. Есть и другие даты памяти его настоятеля. 25 сентября (8 октября) — день Сергия Радонежского. Это дата его преставления. Также поминают Сергия 6 (19) июля, когда прославляются все святые иноки Троице-Сергиевой Лавры.

Храмы в честь преподобного

Одним из самых почитаемых святых на Руси издревле считается Сергий Радонежский. Биография его изобилует фактами самоотверженного служения Богу. Ему посвящено множество храмов. Только в Москве их насчитывается 67. Среди них такие, как храм Сергия Радонежского в Бибиреве, собор Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре, храм Сергия Радонежского в Крапивниках и другие. Многие из них построены еще в XVII-XVIII веках. Существует множество церквей и соборов в различных областях нашей Родины: Владимирской, Тульской, Рязанской, Ярославской, Смоленской и так далее. Есть даже за рубежом обители и святилища, основанные в честь этого святого. Среди них храм преподобного Сергия Радонежского в городе Йоханнесбурге в ЮАР и монастырь Сергия Радонежского в городе Румия, в Черногории.

Изображения преподобного

Стоит вспомнить также множество икон, созданных в честь святого. Самое древнее его изображение – это шитый покров, выполненный в XV веке. Сейчас он находится в ризнице Троице-Сергиевой лавры.

Одна из самых известных работ Андрея Рублева – «Икона преподобного Сергия Радонежского», на которой также присутствуют 17 клейм о житии святого. Писали о событиях, связанных с настоятелем Троицкого монастыря не только иконы, но и картины. Среди советских художников здесь можно выделить М. В. Нестерова. Известны следующие его работы: «Труды Сергия Радонежского», «Юность Сергия», «Видение отроку Варфоломею». Сергий Радонежский. Краткая биография его вряд ли сможет рассказать о том, каким незаурядным человеком он был, как много сделал для своей Отчизны. Поэтому мы подробно остановились на жизнеописании святого, сведения о котором взяты преимущественно из работ его ученика Епифания Премудрого.