Церковная иерархия в православии таблица. Православная церковная иерархия

Раздел:

ЦЕРКОВНЫЙ ПРОТОКОЛ

3 -я страница

ИЕРАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Духовное руководство воистину утвердившимся в святой православной вере:

- вопросы верующих и ответы святых праведников.

Русская Православная Церковь как часть Вселенской Церкви, имеет ту же трехстепенную иерархию, которая возникла на заре христианства.

Священнослужители разделяются на диаконов, пресвитеров и епископов.

Лица, находящиеся на двух первых священных степенях, могут принадлежать как к монашествующему (черному), так и к белому (женатому) духовенству.

С XIX века в нашей Церкви существует заимствованный с католического Запада институт целибата, однако на практике он встречается крайне редко. В этом случае духовное лицо остается безбрачным, но не приносит монашеских обетов и не принимает пострига. Священнослужители могут вступать в брак только до принятия сана.

[По-латыни «целибат» (caelibalis, caelibaris, celibatus) - неженатый (холостой) человек; в классической латыни слово caelebs обозначало «не имеющий супруги» (и девственник, и разведенный, и вдовец), однако в позднеантичный период народная этимология связала его с caelum (небо), и так оно стало пониматься в средневековой христианской письменности, где использовалось при речи об ангелах, заключая в себе аналогию между девственной жизнью и ангельской; согласно Евангелию, на небесах не женятся и не выходят замуж (Мф. 22,30; Лк. 20, 35).]

В схематическом виде священническая иерархия может быть представлена в следующем виде:

| БЕЛОЕ ДУХОВЕНСТВО | ЧЕРНОЕ ДУХОВЕНСТВО |

|---|---|

| I. ЕПИСКОП (АРХИЕРЕЙ) | |

| Патриарх | |

| Митрополит | |

| Архиепископ | |

| Епископ | |

| II. СВЯЩЕННИК | |

| Протопресвитер | Архимандрит |

| Протоиерей (старший священник) | Игумен |

| Иерей (священник, пресвитер) | Иеромонах |

| III. ДИАКОН | |

| Архидиакон (старший диакон, служащий с Патриархом) | Архидиакон (старший диакон в монастыре) |

| Протодиакон (старший диакон, как правило, в соборе) | |

| Диакон | Иеродиакон |

ПРИМЕЧАНИЕ: сану архимандрита в белом духовенстве иерархически соответствуют митрофорный протоиерей и протопресвитер (старший священник в кафедральном соборе).

Монах (греч. μονος - уединенный) - лицо, посвятившее себя служению Богу и давшее обеты (обещания) послушания, нестяжательства и безбрачия. Монашество имеет три степени.

Искус (его продолжительность, как правило, составляет три года), или степень послушника, служит вступлением в монашескую жизнь, чтобы желающие ее испытали прежде свои силы и лишь после того произносили невозвратные обеты.

Послушник (иначе - новоначальный) носит не полное одеяние инока, а лишь рясу и камилавку, и потому эта степень называется также рясофором, т. е. ношением рясы, дабы в ожидании принятия монашеских обетов послушник утверждался на избранном пути.

Ряса - это одежда покаяния (греч. ρασον - поношенная, ветхая одежда, вретище).

Собственно иночество разделяется на две степени: малый ангельский образ и великий ангельский образ, или схима. Посвящение себя иноческим обетам именуется пострижением.

Клирика может постригать только архиерей, мирянина - также иеромонах, игумен или архимандрит (но в любом случае монашеский постриг совершается лишь с разрешения епархиального архиерея).

В греческих монастырях Святой Горы Афон постриг совершается сразу в великую схиму.

При пострижении в малую схиму

(греч. το μικρον σχημα

- малый образ) рясофорный монах становится мантийным: получает новое имя (его выбор зависит от постригающего, ибо оно дается в знак того, что отрекающийся от мира монах полностью подчиняется воле игумена) и облачается в мантию, что знаменует «обручение великаго и ангельскаго образа»: она не имеет рукавов, напоминая иноку, что он не должен творить дела ветхого человека; свободно развеваясь при ходьбе мантия, уподобляется крыльям Ангела, сообразно монашескому образу Монах облачается также в «шлем спасения» (Ис. 59, 17; Еф. 6, 17; 1 Фес. 5, 8) - клобук: как воин покрывает себя шлемом, идя на брань, так и инок надевает клобук в знак того, что стремится отвратить очи и закрыть уши, чтобы не видеть и не слышать суеты мира.

При пострижении в малую схиму

(греч. το μικρον σχημα

- малый образ) рясофорный монах становится мантийным: получает новое имя (его выбор зависит от постригающего, ибо оно дается в знак того, что отрекающийся от мира монах полностью подчиняется воле игумена) и облачается в мантию, что знаменует «обручение великаго и ангельскаго образа»: она не имеет рукавов, напоминая иноку, что он не должен творить дела ветхого человека; свободно развеваясь при ходьбе мантия, уподобляется крыльям Ангела, сообразно монашескому образу Монах облачается также в «шлем спасения» (Ис. 59, 17; Еф. 6, 17; 1 Фес. 5, 8) - клобук: как воин покрывает себя шлемом, идя на брань, так и инок надевает клобук в знак того, что стремится отвратить очи и закрыть уши, чтобы не видеть и не слышать суеты мира.

Более строгие обеты всецелого отречения от мира произносятся при принятии великого ангельского образа (греч. το μεγα αγγελικον σχημα). При пострижении в великую схиму монаху еще раз дается новое имя. Одежды, в которые облачается великосхимник, отчасти те же, что носят и иноки малой схимы: ряса, мантия, - но вместо клобука великосхимник надевает куколь: остроконечную шапочку, покрывающую главу и плечи кругом и украшенную пятью крестами, расположенными на челе, на груди, на обоих плечах и на спине. Иеромонах, принявший великую схиму, может совершать богослужения.

Архиерей, постригшийся в великую схиму, должен отказаться от епископской власти и управления и остаться до конца дней схимником (схиепископом).

Диакон (греч. διακονος - служитель) не имеет права самостоятельно совершать богослужения и церковные таинства, он является помощником иерея и епископа. Диакон может быть возведен в сан протодиакона или архидиакона.

Сан архидиакона встречается крайне редко. Его имеет диакон, постоянно сослужащий Святейшему Патриарху, а также диаконы некоторых ставропигиальных монастырей.

Сан архидиакона встречается крайне редко. Его имеет диакон, постоянно сослужащий Святейшему Патриарху, а также диаконы некоторых ставропигиальных монастырей.

Диакон-монах именуется иеродиаконом.

Существуют также иподиаконы, которые являются помощниками епископов, но не входят в число священнослужителей (они принадлежат к низшим степеням клира вместе с чтецами и певцами).

Пресвитер (от греч. πρεσβυτερος - старший) - священнослужитель, имеющий право совершать церковные таинства, за исключением таинства Священства (хиротонии), т. е. возведения в священный сан другого лица.

В белом духовенстве - это иерей, в монашестве - иеромонах. Иерей может быть возведен в сан протоиерея и протопресвитера, иеромонах - в сан игумена и архимандрита.

Епископы, именуемые также архиереями (от греч. приставки αρχι - старший, главный), бывают епархиальными и викарными.

Епархиальный архиерей, по преемству власти от святых Апостолов, есть предстоятель местной Церкви - епархии, канонически управляющий ею при соборном содействии клира и мирян. Он избирается Священным Синодом. Архиереи носят титул, включающий обычно наименование двух кафедральных городов епархии.

По мере надобности в помощь епархиальному архиерею Священным Синодом назначаются викарные епископы, в титул которых включается именование только одного из крупных городов епархии.

Епископ может быть возведен в сан архиепископа или митрополита.

Епископ может быть возведен в сан архиепископа или митрополита.

После учреждения Патриаршества на Руси митрополитами и архиепископами могли быть только архиереи некоторых древних и крупных епархий.

Сейчас сан митрополита, так же, как и сан архиепископа, является лишь наградой для епископа, что делает возможным появление даже титулярных митрополитов.

Архиереи отличительным знаком своего достоинства имеют мантию - длинную, застегивающуюся на шее, накидку, напоминающую монашескую мантию. Впереди, на двух ее лицевых сторонах, сверху и снизу, нашиты скрижали - прямоугольные платы из ткани. На верхних скрижалях обычно помещаются изображения евангелистов, кресты, серафимы; на нижней скрижали с правой стороны - буквы: е, а, м или п , означающие сан архиерея - епископ, архиепископ, митрополит, патриарх; на левой - первая буква его имени.

Только в Русской Церкви Патриарх носит мантию зеленого цвета, митрополит - голубого, архиепископы, епископы - лилового или темно-красного.

Великим Постом члены епископата Русской Православной Церкви носят мантию черного цвета. Традиция употребления цветных архиерейских мантий на Руси довольно древняя, сохранилось изображение первого русского патриарха Иова в голубой митрополичьей мантии.

Черную мантию со скрижалями, но без священных изображений и букв, обозначающих сан и имя, имеют архимандриты. Скрижали архимандричьих мантий обычно имеют гладкое красное поле, окруженное золотым галуном.

Во время богослужения все архиереи употребляют богато украшенный посох, именуемый жезлом, который является символом духовной власти над паствой.

Во время богослужения все архиереи употребляют богато украшенный посох, именуемый жезлом, который является символом духовной власти над паствой.

Только Патриарх имеет право входить с жезлом в алтарь храма. Остальные епископы перед царскими вратами отдают жезл иподиакону-посошнику, стоящему за богослужением справа от царских врат.

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, принятому в 2000 году Юбилейным Архиерейским Собором, епископом может стать мужчина православного исповедания в возрасте не моложе 30 лет из монашествующих или не состоящих в браке лиц белого духовенства с обязательным пострижением в монашество.

Традиция избирать епископов из лиц монашеского чина сложилась на Руси уже в домонгольский период. Эта каноническая норма сохраняется в Русской Православной Церкви и доныне, хотя в ряде Поместных Православных Церквей, например в Грузинской, монашество не считается обязательным условием поставления на архиерейское служение. В Константинопольской Церкви, напротив, лицо, принявшее монашество, не может стать архиереем: там принято положение, согласно которому человек, отрекшийся от мира и принесший обет послушания, не может руководить другими людьми.

Все иерархи Константинопольской Церкви являются не мантийными, а рясофорными монахами.

Епископами Русской Православной Церкви могут стать также принявшие монашество овдовевшие или разведенные лица. Избираемый кандидат должен соответствовать высокому званию епископа по нравственным качествам и иметь богословское образование.

На епархиального архиерея возлагается широкий круг обязанностей. Он рукополагает и назначает клириков на место их служения, назначает сотрудников епархиальных учреждений и благословляет монашеские постриги. Без его согласия ни одно решение органов епархиального управления не может быть проведено в жизнь.

В своей деятельности епископ подотчетен Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси. Правящие епископы на местах являются полномочными представителями Русской Православной Церкви перед органами государственной власти и управления.

Первенствующим епископом Русской Православной Церкви является ее Предстоятель, носящий титул - Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Патриарх подотчетен Поместному и Архиерейскому Соборам. Его имя возносится за богослужениями во всех храмах Русской Православной Церкви по следующей формуле: «О Великом Господине и Отце нашем (имя), Святейшем Патриархе Московском и всея Руси».

Кандидат в Патриархи должен быть архиереем Русской Православной Церкви, обладать высшим богословским образованием, достаточным опытом епархиального управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку, пользоваться доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа, «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3,7), быть не моложе 40 лет.

Сан Патриарха является пожизненным. На Патриарха возложен широкий круг обязанностей, связанных с попечением о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской Православной Церкви. Патриарх и епархиальные архиереи имеют штамп и круглую печать с именем и титулом.

Согласно п. 1У.9 Устава Русской Православной Церкви, Патриарх Московский и всея Руси является епархиальным архиереем Московской епархии, состоящей из города Москвы и Московской области. В управлении этой епархией Святейшему Патриарху помогает Патриарший Наместник на правах епархиального архиерея, с титулом митрополита Крутицкого и Коломенского. Территориальные границы управления, осуществляемого Патриаршим Наместником, определяются Патриархом Московским и всея Руси (в настоящее время митрополит Крутицкий и Коломенский управляет храмами и монастырями Московской области за вычетом ставропигиальных).

Патриарх Московский и всея Руси является также Священноархимандритом Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, ряда других монастырей, имеющих особое историческое значение, и управляет всеми церковными ставропигиями (слово ставропигия образовано от греч. σταυρος - крест и πηγνυμι - водружать: крест, устанавливаемый Патриархом при основании храма или монастыря в любой епархии, означает их включение в Патриаршую юрисдикцию).

[Поэтому Святейший Патриарх именуется Священноигуменом ставропигиальных

монастырей (например, Валаамского). Правящие архиереи в отношении к своим

епархиальным обителям также могут называться Священноархимандритами и Священноигумнами.

Вообще следует отметить, что приставка «священно-» иногда добавляется

к наименованию сана клириков (священноархимандрит, священноигумен, священнодиакон,

священноинок); однако не следует прилагать эту приставку ко всем без

исключения словам, обозначающим духовное звание, в частности, к словам, уже являющимся

составными (протодиакон, протоиерей).]

Святейшего Патриарха, в соответствии с мирскими представлениями, часто называют главой Церкви. Однако по православному вероучению Глава Церкви - Господь наш Иисус Христос; Патриарх же является Предстоятелем Церкви, т. е. епископом, который молитвенно предстоит пред Богом за всю свою паству. Часто Патриарх именуется также Первоиерархом или Первосвятителем, поскольку является первым по чести среди других равных ему по благодати иерархов.

Что должен знать православный христианин:

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ О ПРАВОСЛАВНОЙ ХРИСТОВОЙ ВЕРЕ

Называющий себя христианином должен всем христианским духом своим полностью и без всяких сомнений принимать Символ Веры

и истинность

.

Соответственно, он должен твердо их знать, ибо нельзя принять или не принять то, что не ведаешь.

По лености, по невежеству или по неверию попирающий и отвергающий должное знание православных истин христианином быть не может.

Символ Веры

Символом Веры называется краткое и точное изложение всех истин христианской веры, составленное и утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах. И кто эти истины не принимает, тот уже не может быть православным христианином.

Весь Символ Веры состоит из двенадцати членов

, и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат

православной веры.

Символ Веры читается так:

|

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

|

|

«Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: "перейди отсюда туда ", и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;» ()

Сим Своим Словом Христос даровал людям способ проверки истинности христианской веры каждого, называющего себя верующим христианином.

Если сие Слово Христово

или иное, сказанное в Священном Писании

, вы подвергаете сомнению или пытаетесь толковать иносказательно - вы пока еще не приняли истинность

Священного Писания и христианином пока не являетесь.

Если по вашему слову горы не двигаются -

вы еще недостаточно уверовали, и истинной христианской веры в вашей душе нет даже с горчичное зерно

. По совсем малой вере можно попытаться сдвинуть своим словом нечто много меньшее горы - небольшой пригорок или кучу песка. Если и это не удается - вам должно прилагать многие и многие усилия по обретению Христовой веры, пока в вашей душе отсутствующей.

По сему истинному Слову Христа проверьте христианскую веру своего священника, дабы он не оказался прельщающим служкой коварного сатаны, Христовой веры вовсе не имеющим и в православную рясу ложно рядящимся.

Сам Христос предупредил людей о многих лживых церковных обманщиках:

«Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос", и многих прельстят.» (

Священник в православной церкви ‑ не просто «батюшка». Непосвященный человек догадывается, что степеней священства в церкви много: не зря же один православный священник носит серебряный крест, другой ‑ золотой, а третий ‑ еще и украшенный красивыми камешками. Кроме того, даже человек, не особо углубляющийся в русскую церковную иерархию, из художественной литературы знает, что духовенство бывает черное (монашествующее), и белое (женатое). Но, сталкиваясь с такими православными , как архимандрит, иерей, протодиакон, подавляющее большинство людей не понимает, о чем вообще идет речь, и чем перечисленные священнослужители отличаются друг от друга. Поэтому я предлагаю короткий обзор санов православных священнослужителей, который поможет Вам разобраться в большом количестве духовных званий.

Священник в православной церкви — черное духовенство

Начнем с черного духовенства, поскольку званий у монашествующих православных священников намного больше, чем у тех, кто выбрал семейную жизнь.

- Патриарх ‑ глава православной церкви, самый высший церковный сан. Патриарха избирают на поместном соборе. Отличительной чертой его облачения является белый головной убор (куколь), увенчанный крестом, и панагия (украшенный драгоценными камнями образ Богородицы).

- Митрополит ‑ глава крупной православной церковной области (митрополии), в которую входит несколько епархий. В настоящее время ‑ это почетный (как правило, наградной) сан, следующий сразу за архиепископом. Митрополит носит белый клобук и панагию.

- Архиепископ ‑ православный священнослужитель, в управлении которого находилось несколько епархий. В настоящее время является наградным. Архиепископа можно отличить по черному клобуку, украшенному крестиком, и панагии.

- Епископ ‑ глава православной епархии. От архиепископа отличается тем, что на его клобуке нет крестика. Всех патриархов, митрополитов, архиепископов и епископов можно назвать одним словом ‑ архиереи. Все они могут рукополагать в православные священники и диаконы, освящать , и выполнять все остальные таинства православной церкви. Рукоположение в епископы, согласно церковному правилу, всегда производится несколькими епископами (собором).

- Архимандрит ‑ православный священник в высшем монашеском чине, предшествующем архиерейскому. Раньше этот сан присваивали настоятелям крупных монастырей, теперь он часто носит наградной характер, и в одном монастыре может быть несколько архимандритов.

- Игумен ‑ монах в сане православного священника. Раньше это звание считалось довольно высоким, и его имели только настоятели монастырей. Сегодня это уже не принципиально.

- Иеромонах ‑ низший чин монашествующего священника в православной церкви. Архимандриты, игумены и иеромонахи носят черные облачения (подрясник, рясу, мантию, черный клобук без крестика) и наперсный (нагрудный) крест. Они могут совершать церковные таинства, кроме рукоположения в священный сан.

- Архидиакон ‑ старший диакон в православном монастыре.

- Иеродиакон ‑ младший диакон. Архи- и иеродиаконы внешне отличаются от монашествующих священников тем, что не носят наперсного креста. Отличаются и их облачения во время богослужения. Они не могут выполнять никаких церковных таинств, в их функции входит сослужение священнику во время службы: провозглашение молитвенных прошений, вынос Евангелия, чтение Апостола, подготовка священных сосудов и т.д.

- Диаконы, ‑ как монашествующие, так и относящиеся к белому духовенству, ‑ относятся к низшей ступени священства, православные священники ‑ к средней, а архиерей ‑ к высшей.

Православный священнослужитель — белое духовенство

- Протоиерей ‑ старший православный священник в храме, как правило, ‑ настоятель, но сегодня в одном приходе, особенно крупном, может быть несколько протоиереев.

- Иерей ‑ младший православный священник. Белые иереи, как и монашествующие священники, выполняют все таинства, кроме рукоположения. Протоиереи и иереи не носят мантию (это часть монашеского облачения) и клобук, их головным убором является камилавка.

- Протодиакон, диакон ‑ соответственно старший и младший диаконы среди белого духовенства. Их функции полностью соответствуют функциям монашествующих диаконов. Белое духовенство не рукополагается в православные архиереи лишь при условии принятия монашеского сана (такое часто бывает по взаимному согласию в преклонном возрасте или в случае вдовства, если у священника нет детей или они уже взрослые.

всё о санах священников, саны русской православной церкви и их облачения

По примеру ветхозаветной церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые Апостолы установили и в новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т. е. священников) и диаконов.Все они называются священнослужителями, потому что через таинство священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой; совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями , т. е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное Богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собою равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами , так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии, а с XVI века и русской столицы Москвы, называются патриархами. В период с 1721 года по 1917 год, Русская Православная Церковь управлялась Святейшим синодом. В 1917 году собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью "Святейший патриарх Московский и всея России".

Митрополиты

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который, в таком случае, называется викарием , т. е. наместником. Экзарх — титул главы отдельного церковного округа. В настоящее время существует только один экзарх — митрополит Минский и Заславльский, управляющий Белорусским экзархатом.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры , составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т. е. кроме таинства священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется егоприходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея

, т. е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними - званиепротопресвитера.

Если священник является в то же время монахом (черное священство), то он называется иеромонахом

, т. е. священномонахом.

В монастырях существует до шести степеней подготовки к ангельскому образу:

Трудник / трудница

— проживает и работает в монастыре, но ещё не выбрал монашеский путь.

Послушник / послушница

— прошедший в монастыре послушания трудник, получивший благословение носить подрясник и скуфейку (для женщин апостольник). При этом у послушника остаётся мирское имя. Семинарист или приходской пономарь принимается в монастырь в чин послушника.

Рясофорный послушник / рясофорная послушница

— послушник, которому благословлено носить некоторые иноческие одежды (например рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки). Рясофорный или иноческий постриг (инок / инокиня) — символическое (как при крещении) пострижение волос и наречение нового имени в честь нового небесного покровителя, благословляется носить рясу, камилавку (иногда клобук) и чётки.

Мантийный или монашеский постриг или малый ангельский образ или малая схима (монах / монахиня

) — даются обеты послушания и отречения от мира, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и благословляются монашеские одежды: власяница, подрясник, тапочки, параманный крест, четки, пояс (иногда кожаный ремень), ряса, клобук, мантия, апостольник.

Схима или великая схима или великий ангельский образ (схимник, схимонах / схимница, схимонахиня

) — даются повторно те же обеты, постригаются символически волосы, изменяется имя небесного покровителя и добавляются одежды:аналав и куколь вместо клобука.

Монах

Схимонах

Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита . Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы .

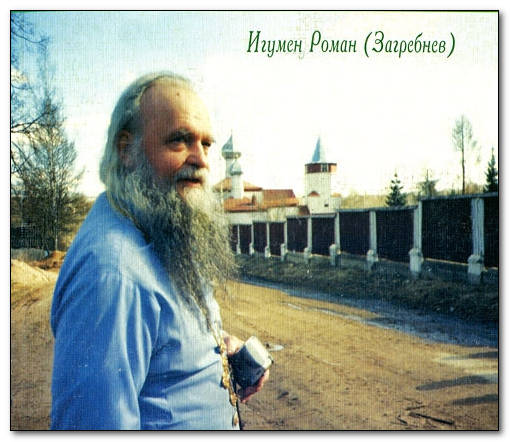

Игумен Роман (Загребнев)

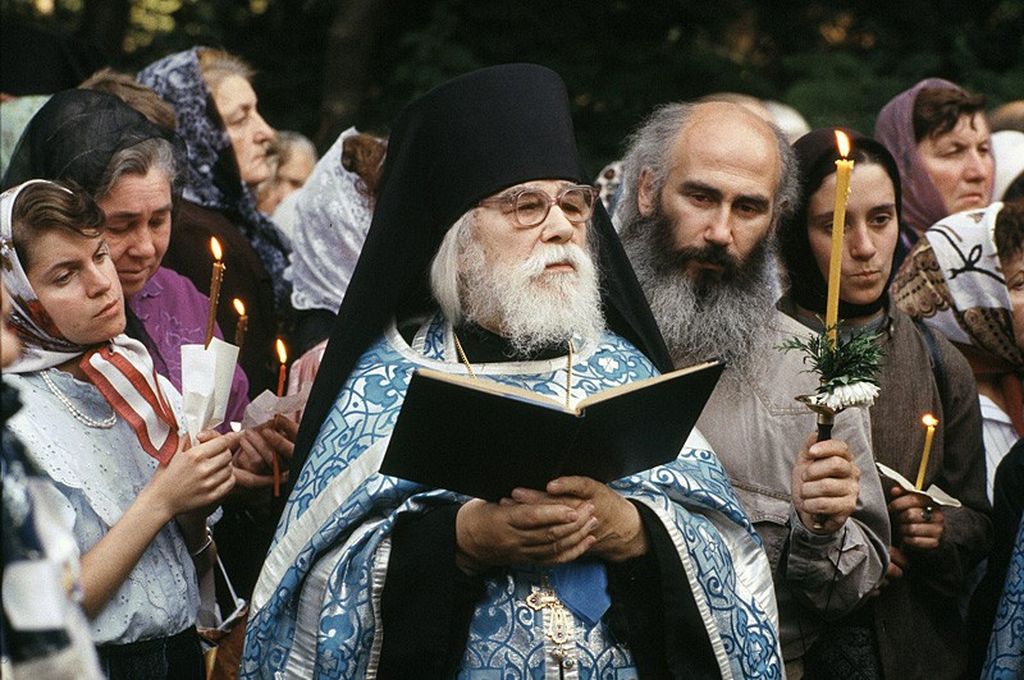

Архимандрит Иоанн (Крастьянкин)

Диаконы (Дьяконы) составляют третий, низший, священный чин. "Диакон" слово греческое и означает: служитель. Диаконы служат епископу или священнику при Богослужении и совершении таинств, но сами совершать их не могут.Участие диакона в Богослужении не обязательно, а потому во многих церквах служба происходит без диакона.

Некоторые диаконы удостаиваются звания протодиакона

, т. е. перводиакона.

Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом

, а старший иеродиакон - архидиаконом

.

Кроме трех священных чинов, в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числуцерковнослужителей, поставляются на свою должность не через таинство Священства, а только по архиерейскому на то благословенно.

Псаломщики

имеют своей обязанностью читать и петь, как при Богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Псаломщик

Пономари имеют своею обязанностью созывать верующих к Богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее.

Пономарь

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священный одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

Иподиаконы

Священнослужители, для совершения Богослужений, должны облачаться в особые священные одежды. Священные одежды изготовляются из парчи или другой какой-либо пригодной для этого материи и украшаются крестами. Одежды диакона составляют: стихарь, орарь и поручи.

Стихарь есть длинная одежда без разреза спереди и сзади, с отверстием для головы и с широкими рукавами. Стихарь полагается и для иподиаконов. Право ношения стихаря может быть дано и псаломщикам и прислуживающим в храме мирянам. Стихарь знаменует чистоту души, которую должны иметь лица священного сана.

Орарь

есть длинная широкая лента из той же материи, как и стихарь. Она носится диаконом на левом плече, сверх стихаря. Орарь знаменует благодать Божию, которую диакон получил в таинстве Священства.

Поручами именуются узкие нарукавники, стягивающиеся шнурками. Поручи напоминают священнослужителям, что они совершая таинства или участвуя в совершении таинств веры Христовой, выполняют это не собственными силами, а силою и благодатью Божией. Поручи напоминают также узы (веревки) на руках Спасителя во время Его страданий.

Облачение священника составляют: подризник, епитрахиль, пояс, поручи и фелонь (или риза).

Подризник есть стихарь в несколько измененном виде. Отличается он от стихаря тем, что делается из тонкой белой материи, и рукава у него узкие со шнурками на концах, которыми они затягиваются на руках. Белый цвет подризника напоминает священнику, что он должен всегда иметь чистую душу и проводить беспорочную жизнь. Кроме того, подризник напоминает собою еще и тот хитон (нижнюю одежду), в которой ходил на земле Сам Господь наш Иисус Христос и в котором Он совершил дело нашего спасения.

Епитрахиль есть тот же орарь, но только сложенный вдвое так, что, огибая шею, он спускается спереди вниз двумя концами, которые для удобства сшиты или чем-нибудь соединены между собою. Епитрахиль знаменует особенную, двойную сравнительно с диаконом, благодать, подаваемую священнику для совершения таинств. Без епитрахили священник не может совершать ни одной службы, как и диакон - без ораря.

Пояс надевается поверх епитрахили и подризника и знаменует готовность служить Господу. Пояс знаменует также Божественную силу, которая укрепляет священнослужителей в прохождении их служения. Пояс напоминает и то полотенце, которым препоясался Спаситель при омовении ног ученикам Своим на Тайной

Риза, или фелонь, надевается священником сверх других одежд. Одежда эта длинная, широкая, без рукавов, с отверстием для головы сверху и с большой вырезкой спереди для свободного действия рук. Своим видом риза напоминает ту багряницу, в которую был облечен страждущий Спаситель. Ленты, нашитые на ризе, напоминают потоки крови, которые текли по Его одеждам. Вместе с тем, риза напоминает священникам и об одежде правды, в которую они должны быть облечены, как служители Христовы.

Поверх ризы, на груди у священника находится наперсный крест.

За усердную, продолжительную службу священникам даются в награду набедренник, то есть четырехугольный плат, привешиваемый на ленте через плечо ва два угла на правом бедре, означающий меч духовный, а равно и головные украшения - скуфья и камилавка

.

Камилавка.

Епископ (архиерей) облачается во все одежды священника: подризник, епитрахиль, пояс, поручи, только риза у него заменяется саккосом, а набедренник палицею. Кроме того, епископ надевает омофор и митру.

Саккос - верхняя одежда епископа, похожая на укороченный снизу и в рукавах диаконский стихарь, так что из-под саккоса у епископа видны и подризник и епитрахиль. Саккос, как и риза у священника, знаменует собою багряницу Спасителя.

Палица, это - четырехугольный плат, привешиваемый за один угол, сверх саккоса на правом бедре. В награду за отлично-усердную службу право носить палицу иногда получают от правящего архиерея и заслуженные протоиереи, носящие ее также с правой стороны, а набедренник в таком случае помещается на левой. У архимандритов же как и у архиереев палица служит необходимой принадлежностью их облачения. Палица, как и набедренник, означает духовный меч, т. е. слово Божие, которым должны быть вооружены духовные лица для борьбы с неверием и нечестием.

На плечах, сверх саккоса епископы носят омофор. Омофор есть длинный широкий лентообразный плат, украшенный крестами. Он возлагается на плечи епископа так, что, охватывая кругом шею, одним концом спускается спереди, а другим сзади. Омофор - слово греческое и означает наплечник. Омофор исключительно принадлежит епископам. Без омофора епископ, как священник без епитрахили, не может совершать никакой службы. Омофор напоминает епископу, что он должен заботиться о спасении заблуждающихся подобно евангельскому доброму пастырю, который, отыскав пропавшую овцу, несет ее домой на своих плечах.

На груди, поверх саккоса, кроме креста, у епископа имеется еще и панагия, что значит "Всесвятая". Это - небольшой круглый образ Спасителя или Божией Матери, украшенный цветными камнями.

На голову епископу возлагается митра, украшенная небольшими образками и цветными камнями. Митра знаменует собою терновый венец, который был возложен на голову страждущего Спасителя. Митру имеют также и архимандриты. В исключительных случаях правящий архиерей дает право наиболее заслуженным протоиереям при Богослужениях надевать митру вместо камилавки.

При Богослужении епископы употребляют жезл или посох, как знак высшей пастырской власти. Посох дается также архимандритам и игуменам, как начальникам монастырей. Во время Богослужения под ноги епископу подкладываются орлецы. Это - небольшие круглые коврики с изображением орла, летящего над городом. Орлецы означают, что епископ должен, подобно орлу, возноситься от земного к небесному.

Домашнюю одежду епископа, священника и диакона составляют подрясник (полукафтанье) и ряса. Поверх рясы, на груди епископ носит крест и панагию, а священник - крест

Повседневная одежда священнослужителей Православной Церкви, рясы и подрясники, как правило, изготавливаются из ткани черного цвета , который выражает смирение и непритязательность христианина, пренебрежение внешней красотой, внимание к внутреннему миру.

Во время богослужений поверх повседневной одежды надеваются церковные облачения, которые бывают различных цветов.

Облачения белого цвета используются при совершении богослужений в праздники, посвященные Господу Иисусу Христу (за исключением Вербного Воскресения и Троицы), ангелам, апостолам и пророкам. Белый цвет этих облачений символизирует святость, пронизанность нетварными Божественными Энергиями, принадлежность горнему миру. При этом белый цвет является воспоминанием о Фаворском свете, ослепительном свете Божественной славы. В белых облачениях совершается литургия Великой Субботы и Пасхальная утреня. В этом случае белый цвет символизирует славу Воскресшего Спасителя. В белых облачениях принято совершать погребение и все заупокойные службы. В данном случае этим цветом выражается надежда на упокоение усопшего в Царстве Небесном.

Облачения красного цвета используются во время литургии Светлого Христова Воскресения и на всех богослужениях сорокадневного пасхального периода.Красный цвет в данном случае - символ всепобеждающей Божественной Любви. Кроме того, красные облачения используются в праздники, посвященные памяти мучеников и в праздник Усекновения главы Иоанна Крестителя. В этом случае красный цвет облачений - это воспоминание о крови, пролитой мучениками за христианскую веру.

Облачения голубого цвета

, символизирующего девственность, применяются исключительно на богослужения Богородичных праздников. Голубой цвет - это цвет Неба, с которого сходит на нас Дух Святой. Поэтому голубой цвет - это символ Духа Святого. Это символ чистоты.

Вот почему голубой (синий) цвет используется в церковном богослужении в дни праздников, связанных с именем Божией Матери.

Пресвятую Богородицу Святая Церковь называет сосудом Духа Святого. Дух Святой сошёл на неё и Она стала Матерью Спасителя. Пресвятая Богородица с детства отличалась особой чистотой души. Поэтому Богородичным цветом и стал голубой (синий) цвет.Мы видим священнослужителей в голубых (синих) облачениях в праздники:

Рождества Божией Матери

В день Её Введения во храм

В день Сретения Господня

В день Её Успения

В дни прославления икон Божией Матери

Облачения золотого (желтого) цвета

используются на службах, посвященных памяти святителей. Золотой цвет - символ Церкви, Торжества Православия, которое утверждалось трудами святых епископов. В этих же облачениях совершаются воскресные службы. Иногда в золотых облачениях совершаются богослужения в дни памяти апостолов, создававших первые церковные общины проповедью Евангелия. Не случайно поэтому жёлтый цвет богослужебных облачений является наиболее часто используемым. Именно в жёлтые одеяния облачаются священники в воскресные дни (когда прославляется Христос, его победа над силами ада).

Кроме того, облачения желтого цвета полагаются и в дни памяти апостолов, пророков, святителей - то есть тех святых, которые своим служением в Церкви напоминали Христа Спасителя: просвещали людей, призывали к покаянию, раскрывали Божественные истины, совершали таинства, будучи священниками.

Облачения зеленого цвета

используются на богослужениях Вербного Воскресения и Троицы. В первом случае зеленый цвет связан с воспоминанием о пальмовых ветвях, символе царственного достоинства, которыми жителями Иерусалима встречали Иисуса Христа. Во втором случае зеленый цвет - символ обновления земли, очищенный благодатью ипостасно явившегося и всегда пребывающего в Церкви Святого Духа. По этой же причине зеленые облачения надеваются на богослужениях, посвященных памяти преподобных, святых подвижников-монахов, которые были боле, чем другие люди, преображены благодатью Святого Духа. Облачения зелёного цвета используются в дни памяти преподобных - то есть святых, ведущих подвижнический, монашеский образ жизни, уделивших особое внимание подвигам духовным. Среди них - и преподобный Сергий Радонежский, основатель Свято-Троице-Сергиевой Лавры, и преподобная Мария Египетская, проведшая много лет в пустыне, и преподобный Серафим Саровский и многие-многие другие.

Связано это с тем, что подвижническая жизнь, которую вели эти святые, изменила их человеческую природу - она стала иной, она обновилась - её освятила Божественная благодать. В своей жизни они соединились со Христом (Которого символизирует жёлтый цвет) и со Святым Духом (Которого символизирует второй цвет - голубой).

Облачения фиолетового или багряного (темно бордового)

цвета надеваются на праздники, посвященные Честному и Животворящему Кресту. Они же используются на воскресных службах Великого поста. Этот цвет является символом крестных страданий Спасителя и связан с воспоминаниями о багрянице, в которую облачили Христа, смеявшиеся над ним римские воины (Мф.27, 28). В дни воспоминания крестных страданий Спасителя и Его крестной смерти (воскресные дни Великого поста, Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой, в дни поклонения Кресту Христову (День Воздвижения Креста Господня и др.)

Оттенки красного цвета в фиолетовом напоминают нам о крестных страданиях Христа.Оттенок же синего цвета (цвета Духа Святого) означает, что Христос есть Бог, Он неразрывно связан с Духом Святым, с Духом Божиим, Он - одна из ипостасей Пресвятой Троицы. Фиолетовый цвет в ряду цветов радуги седьмой. Это соответствует седьмому дню сотворения мира. Господь творил мир шесть дней, седьмой же день стал днём покоя. После крестных страданий закончился земной путь Спасителя, Христос победил смерть, победил силы ада и упокоился от дел земных.

В православии Различают белое духовенство (священники, не приносившие монашеских обетов) и чёрное духовенство (монашество)

Чины белого духовенства:

:

Алта́рник — именование мужчины-мирянина, помогающего священнослужителям в алтаре. Термин не употребляется в канонических и литургических текстах, но стал общепринятым в указанном значении к концу XX в. во многих европейских епархиях в Русской Православной Церкви Наименование «алтарник» не является общепринятым. В сибирских епархиях Русской Православной Церкви оно не употребляется; вместо него в данном значении обычно используется более традиционный термин пономарь, а также послушник. Над алтарником не совершается таинство священства, он лишь получает от настоятеля храма благословление прислуживать в алтаре.

в обязанности алтарника входит наблюдение за своевременным и правильным возжжением свечей, лампад и иных светильников в алтаре и пред иконостасом; подготовка облачения священников и диаконов; принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана; разжигание угля и подготовка кадила; подавание плата для отирания уст во время Причащения; помощь священнику при совершении таинств и треб; уборка в алтаре; при необходимости — чтение во время богослужения и исполнение обязанностей звонаря.Алтарнику запрещено касаться престола и его принадлежностей, а также переходить с одной стороны алтаря на другую между престолом и Царскими вратами.Алтарник носит стихарь поверх мирской одежды.

Чтец (псало́мщик; ранее, до конца XIX — дьячок, лат. lector) — в христианстве — низший чин церковнослужителей, не возведенный в степень священства, читающий во время общественного богослужения тексты Священного Писания и молитвы. Кроме того, по древней традиции, чтецы не только читали в христианских храмах, но и растолковывали значение трудно понятных текстов, переводили их на языки своей местности, произносили проповеди, обучали новообращённых и детей, пели различные гимны (песнопения), занимались благотворительностью, имели и другие церковные послушания. В православной церкви чтецы посвящаются архиереями через особый обряд — хиротесию, иначе называемый «поставлением». Это первое посвящение мирянина, только после которого может последовать его посвящение в иподиакона, а затем и рукоположение во диакона, далее — во священника и высшее — во епископа (архиерея). Чтец имеет право носить подрясник, поясок и скуфью. Во время пострига на него сначала надевается малая фелонь, которая затем снимается, и надевается стихарь.

Иподиа́кон (греч. Υποδιάκονος; в просторечии (устар.) поддья́кон от греч. ὑπο — «под», «внизу» +греч. διάκονος — служитель) — церковнослужитель в православной церкви, служащий главным образом при архиерее во время его священнодействий, нося перед ним в указанных случаях трикирий, дикирий и рипиды, подстилая орлец, омывает ему руки облачает и совершает некоторые другие действия. В современной Церкви иподиакон не имеет священной степени, хотя облачается в стихарь и имеет одну из принадлежностей диаконского сана — орарь, который надевает крестообразно через оба плеча и символизирует ангельские крыла.Будучи самым старшим церковнослужителем, иподиакон является промежуточным звеном между церковнослужителями и священнослужителями. Поэтому иподиакон, по благословению служащего архиерея, может прикасаться к престолу и жертвеннику во время богослужения и в определённые моменты входить в алтарь через Царские врата.

Диа́кон (лит. форма; разг. дья́кон; др.-греч. διάκονος — служитель) — лицо, проходящее церковное служение на первой, низшей степени священства.

На православном Востоке и в России диаконы и в настоящее время занимают такое же иерархическое положение, как в древности. Их дело и значение — быть помощниками при богослужении. Сами они самостоятельно не могут совершать общественное богослужение и быть представителями христианской общины. Ввиду того, что священник и без диакона может совершать все службы и требы, диаконы не могут быть признаны совершенно необходимыми. На этом основании возможно сокращение числа диаконов при церквях и приходах. К такому сокращению прибегали у нас для увеличения содержания священников.

Протодиакон или протодьякон — титул белого духовенства, главный диакон в епархии при кафедральном соборе. Титул протодиакона жаловался в виде награды за особые заслуги, а также диаконам придворного ведомства. Знаки отличия протодиакона — протодиаконский орарь со словами «Святъ, святъ, святъ».В настоящее время титул протодиакона обычно даётся диаконам после 20 лет служения в священном сане.Протодиаконы нередко славятся своим голосом, являясь одним из главных украшений богослужения.

Иере́й (греч. Ἱερεύς) — термин, перешедший из греческого языка, где первоначально обозначал «жреца», в христианский церковный обиход; в буквальном переводе на русский язык — священник. В Русской церкви используется как младший титул белого священника. Он получает от епископа власть учить людей вере Христовой, совершать все Таинства, кроме Таинства Рукоположения священства, и все церковные службы, кроме освящения антиминсов.

Протоиере́й (греч. πρωτοιερεύς — «первосвященник», из πρώτος «первый» + ἱερεύς «священник») — титул, даваемый лицу белого духовенства как награда в Православной церкви. Протоиерей обычно является настоятелем храма. Посвящение в протоиерея происходит через хиротесию. При богослужениях (за исключением литургии) священники (иереи, протоиереи, иеромонахи) поверх подрясника и рясы надевают фелонь (ризу) и епитрахиль.

Протопресви́тер — высшее звание для лица белого духовенства в русской церкви и в некоторых иных поместных церквях После 1917 года присваивается в единичных случаях священникам священства, как награда; не является отдельной степенью В современной РПЦ награждение саном протопресвитера производится «в исключительных случаях, за особые церковные заслуги, по инициативе и решению Святейшего Патриарха Московского и Всия Руси.

Чёрное духовенство:

Иеродиакон (иеродьякон) (от греч. ἱερο- — священный и διάκονος — служитель; древнерусское «чёрный диакон») — монахв сане дьякона. Старший иеродьякон называется архидиаконом.

Иеромона́х (греч. Ἱερομόναχος) — в православной церкви монах, имеющий сан священника (то есть право совершать таинства). Иеромонахами становятся монахи через хиротонию или белые священники через монашеский постриг.

Игу́мен (греч. ἡγούμενος — «ведущий», женск. игуменья) — настоятель православного монастыря.

Архимандри́т (греч. αρχιμανδρίτης; от греч. αρχι — главный, старший + греч. μάνδρα — загон, овчарня, ограда в значении монастырь) — один из высших монашеских чинов в Православной церкви (ниже епископа), соответствует митрофорному (награжденному митрой) протоиерею и протопресвитеру в белом духовенстве.

Епи́скоп (греч. ἐπίσκοπος — «надзирающий», «надсматривающий») в современной Церкви — лицо, имеющее третью, высшую степень священства, иначе архиерей.

Митрополи́т (греч. μητροπολίτης) — первый по древности епископский титул в Церкви.

Патриа́рх (греч. Πατριάρχης, от греч. πατήρ — «отец» и ἀρχή — «господство, начало, власть») — титул представителя автокефальной Православной Церкви в ряде Поместных Церквей; также титул старшего епископа; исторически, до Великого раскола, присваивался пяти епископам Вселенской Церкви (Римскому, Константинопольскому, Александрийскому, Антиохийскому и Иерусалимскому), которые обладали правами высшей церковно-правительственной юрисдикции. Патриарх избирается Поместным Собором.

Что такое церковная иерархия? Это упорядоченная система, определяющая место каждого церковного служителя, его обязанности. Система иерархии в церкви очень сложная, а зародилась она в 1504 году после события, которое получило название «Великого церковного Раскола». После него получили возможность развиваться автономно, самостоятельно.

Прежде всего, церковная иерархия выделяет белое и черное монашество. Представители черного духовенства призваны вести максимально аскетический образ жизни. Они не могут вступать в браки, жить в миру. Такие чины обречены вести либо скитальческий, либо изолированный образ жизни.

Белое духовенство может вести более привилегированную жизнь.

Иерархия РПЦ подразумевает, что (в соответствии с Кодексом чести) главой является патриарх Константинопольский, носящий официальный, символический титул

Однако формально русская церковь ему не подчиняется. Церковная иерархия главой считает Патриарха Московского и Всея Руси. Он занимает высшую ступень, но власть и управление осуществляет в единстве со Священным Синодом. В него входят 9 человек, которые выбираются на разной основе. По традиции митрополиты Крутицкий, Минский, Киевский, Петербургский являются его постоянными членами. Пятерых же оставшихся членов Синода приглашают, причем их епископат не должен превышать полугода. Постоянным членом Синода является Председатель внутрицерковного ведомства.

Следующей по значимости ступенью церковная иерархия называет высших чинов, которые управляют епархиями (территориально-административными церковными округами). Они носят объединяющее название архиереев. К ним относятся:

- митрополиты;

- епископы;

- архимандриты.

Архиереям подчиняются священники, которые считаются главными на местах, в городских или иных приходах. От рода деятельности, обязанностей, которые возложены на них, священники разделяются на иереев и протоиереев. Человек, на которого возложено непосредственное руководство приходом, носит титул Настоятеля.

Уже ему подчиняется младшее духовенство: диаконы и попы, чьими обязанностями является помощь Настоятелю, другим, более высоким духовным чинам.

Говоря о духовных званиях, не следует забывать, что иерархии церквей (не путать с церковной иерархией!) допускают несколько разные толкования духовных титулов и, соответственно, дают им другие названия. Иерархия церквей подразумевает деление на Церкви Восточных и Западных обрядов, их более мелкие разновидности (например, Пост-Православные, Римскую католическую, Англиканскую и т.п.)

Все вышеперечисленные титулы относятся к белому духовенству. Черная церковная иерархия отличается более жесткими требованиями к людям, принявшим сан. Высшей ступенью черного монашества является Великая Схима. Она подразумевает полное отчуждение от мира. В русских монастырях великие схимники живут отдельно от всех, не занимаются никакими послушаниями, но день и ночь проводят в непрестанных молитвах. Иногда принявшие Великую Схиму становятся отшельниками и ограничивают свою жизнь множеством необязательных обетов.

Предшествует Великой Схиме Малая. Она также подразумевает исполнение ряда обязательных и необязательных обетов, важнейшие из которых: девство и нестяжание. Задача их - подготовить монаха к принятию Великой Схимы, полностью очистить его от грехов.

Принять малую схиму могут монахи-рясофоры. Это низшая ступень черного монашества, на которую вступают сразу после пострига.

Перед каждой иерархической ступенью монахи проходят особые обряды, им меняют имя и назначают При смене титула ужесточаются обеты, меняется одеяние.