Тропарь Великого четверга: между Причастием и предательством. Чистый четверг

В Великий четверг Страстной седмицы Церковь вспоминает - последнюю трапезу Господа Иисуса Христа с апостолами накануне Его страданий. Именно тогда Спаситель установил главное Таинство Церкви - Таинство Святого Причащения, Евхаристию.

Тайная Вечеря. Прп. Андрей Рублев

После Тайной Вечери Христос, показывая Свое смирение, омыл ноги ученикам, что также нашло отражение в богослужебной практике Церкви в Великий четверг.

Чин омовения ног совершается архиереем после Литургии Великого четверга. Он во образ Христа омывает ноги двенадцати священнослужителям.

В ХХ веке в Русской Церкви обряд не совершался. .

Чин омовения ног

Богослужение Великого четверга

Тема Тайной Вечери в богослужении Великого Четверга соединяется с темой Страстей Христовых. Тем не менее, Великий Четверг считается днем праздничным, богослужение совершается в зеленых облачениях (а не темно-фиолетовых, как принято в период Великого поста), а по некоторым уставам даже ослабевается пост и на трапезе разрешается вино и елей.

Одна из главных тем богослужения Великого Четверга - .

Тропарь Великого четверга

Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает. Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша! Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия: Иже о всех благий, Господи слава Тебе.

Когда славные ученики просвещались при умовении на Вечере, тогда злочестивый Иуда, больной сребролюбием, омрачался и предавал Тебя, Праведного Судию, беззаконным судиям. Посмотри на стяжателя богатства, из-за этого удавившегося. Беги от несытой души, дерзнувшему так приступить к Учителю. Благий о всех, Господи, слава Тебе.

Омовение ног. Джотто

Канон утрени Великого четверга

На утрене Великого Четверга, совершаемой по традиции вечером в среду, читается проникновенный канон, называемый по первой строке ирмоса «Сеченое сечется». Ирмос 9 песни «Странствия владычня…» повторяется на Литургии вместо «Достойно есть».

Песнь 1, ирмос: Сеченое, сечется море Чермное, волнопитаемая же изсушается глубина, таяжде купно безоружным бывши проходима и всеоружным гроб. Песнь же Богокрасная воспевашеся: славно прославися Христос, Бог наш.

Ударом рассекается Красное море, и иссушается вздымающаяся волнами глубина: то же самое одновременно сделалось для безоружных удобопроходимым а для вооруженных могилой; и песнь богоугодная воспевалась: “Славно прославился Христос, Бог наш!”

Песнь 9, ирмос: Странствия Владычня, и безсмертныя Трапезы на горнем месте высокими умы, вернии, приидите, насладимся, возшедша Слова, от Слова научившеся, Егоже величаем.

Гостеприимством Владыки и бессмертной трапезой на высоком месте с возвышенными мыслями давайте, верные, насладимся, высочайшее слово услышав от Слова, Которое мы величаем.

Вместо Херувимской в Великий четверг

Вместо Херувимской песни на совершаемой в Великий четверг Литургии свт. Василия Великого, соединенной с Вечерней, поется молитва перед Причащением «Вечери Твоея Тайныя»:

Вечери Твоея Тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын Божий, меня прими. Не поведаю я тайны врагам Твоим, не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: “Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём”.

Ирмос Великого Четверга (Женский хор. Диск “Время поста и молитвы”)

Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Блажени непорочнии в путь, ходящии в законе Господни. Жизнь во гробе положился еси, Христе, и Ангельская воинства ужасахуся, снизхождение славяще Твое. Блажени испытающии свидения Его, всем сердцем взыщут Его.Жизнь, како умираеши? Како и во гробе обитаеши, смерти же царство разрушаеши и от ада мертвыя возставляеши?

Вечери Твоея (Хор свято-Ионинского монастыря) в Великий четверг

Вечери Твоея тайныя днесь Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

“Сын Божий! сделай меня ныне участником Твоей тайной вечери (удостой причаститься), потому что я не расскажу тайны врагам Твоим, не дам такого Тебе целования, как Иуда (не буду изменять Тебе худою жизнью), но, как разбойник, исповедаю Тебя: помяни меня, Господи, во Царствии Твоем”.

Тайная Вечеря. Леонардо да Винчи

Проповеди на Великий Четверг

Святейший Патриарх Кирилл. Проповедь в Великий четверг

Святитель Иннокентий Херсонский. Проповедь в Великий четверг

Святитель Иннокентий Херсонский

Как приступить к сей трапезе? – Как вкусить Тело? Как пить Кровь? – Это – не по природе нашей. Ведал сие все Учитель, и позаботился о нашей слабости.

Вкушаемое есть Тело, но вид у него тот же, хлеба; пиемое – Кровь, но образ и вкус его тот же, – вина. Таким образом снисходится к нашей природе, что вместо единого чуда каждый раз делается два: и хлеб и вино обращаются в Тело и Кровь и, обращенные, удерживают свой прежний вид, дабы таким образом было с нашей стороны место и вере.

Подлинно, не низкий ум надобно иметь, дабы насладиться сей трапезы. Надобно сим умом возлететь на высоту любви Спасителя к нам, полагающего за нас душу Свою. Но этот высокий ум – на сей случай – дает не ученость, а вера.

От человек это невозможно, а от нашего Спасителя, Который есть Бог и человек, вся возможна. Напротив, недостойно Его было преподать один хлеб и одно вино: ибо это может сто раз сделать каждый из людей. Ему, яко Богу, предлежало сделать большее; и Он соделал самое большее; ибо никтоже больше любви имать, да аще кто душу положит за други своя.

Протоиерей Родион Путятин. Проповедь в Великий четверг

Иисус Христос знал мысли Своих учеников о , часто и словом, и делом поучал их смирению, наконец, Он благоволил торжественно показать им высоту смирения.

Это было на той вечери, на которой установлено Таинство Святой Евхаристии. Иисус Христос со Своими учениками возлежал, вечеря только что началась, ноги у учеников еще не были умыты, как этого требовало обыкновение. И вот Иисус Христос встает со своего места, снимает с Себя верхнюю одежду, берет полотенце и препоясывается им, потом вливает воду в умывальницу и таким образом всем по порядку умывает ноги, отирая полотенцем. Когда же умыл им ноги и надел на Себя одежду Свою, то возлег опять и сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом и правильно говорите, ибо Я точно, Господь и Учитель. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Вот видите: для Меня не унизительно, что Я смирил Себя пред вами; и вы не унизите себя, когда будете смиряться друг пред другом (см.: Ин. 13, 4–5, 12–15).

И никого смирение не унизит, слушатели благочестивые; оно, напротив, возвышает всякого человека. Да, смирение только представляется нам унижением и слабостью, а в самом деле оно есть обнаружение силы духа и высоты чувствований. Только при смирении высок и силен человек, а без смирения он слаб и низок. Правда, низкие и слабые люди тоже иногда смиряются, но как они смиряются? Их смирение не лучше гордости. Пред кем смиряются низкие люди? Только пред высшими. Для чего смиряются? Чтобы удобнее возвыситься. В каких слабостях признаются слабые люди? В самых ничтожных, маловажных. Для чего признаются? Чтобы дать знать другим, как маловажны слабости, которым они подвержены. Таким образом, у низких и смирение всегда низко – истинное смирение для них слишком высоко, оно не по их духу. Истинно смиренный потому и смиряется, что он смирен душой, потому и не возносятся его очи, что не надмевается его сердце; у него сердце, как невинное, покорное, простосердечное дитя. Оттого-то истинно смиренными всегда бывают только люди с совершенствами, люди великие и святые, только у таких людей достанет духу говорить о себе: я земля и пепел, я червь, а не человек.

Господи Боже наш, показавый меру смирения в Твоем крайнем снисхождении, облагодати нас в услужении друг другу и вознеси божественным смирением. Аминь.

Архиепископ Серафим (Соболев). Проповедь в Великий четверг

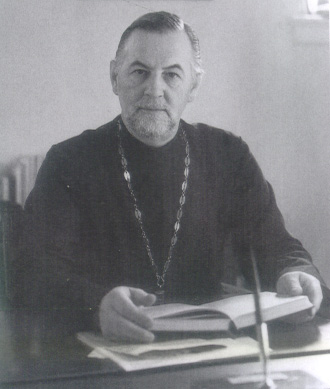

Архиепископ Серафим (Соболев)

Знаменательно, что прежде чем совершиться сему Таинству, Спаситель умыл ноги Своих учеников и сказал им: Аще убо Аз умых ваши нозе, Господь и Учитель, и вы должны есте друг другу умывати нозе. Образ бо дах вам, да, якоже Аз сотворих вам, и вы творите (Ин. 13:14-15). Таким образом Господь показывает всем Своим истинным последователям, что они должны делать перед Св. Причащением. Мы должны являть друг другу трогательное смирение, проникнутое истинною христианскою любовью.

Впрочем, Господу угодно, чтобы мы не только перед Св. Причащением, но и всегда, в течение всей жизни являли друг другу истинное смирение Христово. Обратите внимание на отпуст Великого четверга. Здесь говорится: Иже за превосходящую благость путь добрейший смирения показавый, внегда умыти ноги учеников… Ясно, что смирение есть направление всей христианской жизни нашей, или ее основа. За смирение Господь дает нам . А благодать дает нам силу неуклонно соблюдать Божественные заповеди. Исполнение же заповедей делает нас участниками Христовой радости и здесь, и в будущей жизни.

О, если бы мы сознавали все спасительное для нас значение смирения, которое Господь явил нам, как пример, на Тайной вечери! Да, иметь смирение в смысле сознания своей греховности не трудно. Легко нам смиряться и перед Богом, сознавая все свои немощи и все свое ничтожество. Но очень трудно нам смиряться перед нашими ближними. Этому препятствует сознание нашего будто бы превосходства перед ними, ибо мы считаем себя лучше других даже в том случае, когда имеем очень большие недостатки. Эти недостатки мы всегда оправдываем, всегда себя обеляем. Зато редко, когда мы извиняем недостатки своих ближних. Почти всегда мы их обвиняем и осуждаем даже за такие грехи, которые в их жизни не существуют и которые существуют только в нашем греховном, гордом воображении. При таком отношении нашем к ближним, у нас никогда не будет того трогательного истинного смирения, которое явил Господь на Тайной вечери и которого Он требует от нас, если мы хотим быть в единении с Ним, если мы не хотим быть отверженными Им и здесь, и в будущей жизни от вечного спасения за наше сознание своего мнимого превосходства перед ближними.

Как бы следовало нам, возлюбленные, помнить весьма поучительное для нас повествование великого старца Оптиной пустыни об одной женщине. Она отличалась внешнею благочестивою жизнью и благотворением в отношении к бедным, но всегда сознавала себя лучше других. Очевидно, ради этой милостыни Господу угодно было вразумить ее через сонное видение. Она видела Иисуса Христа, Стоящего перед большой толпой людей. Спаситель начал звать к Себе по преимуществу простых людей. Каждого, кто подходил ко Христу, он оделял ласкою Своей Божественной любви и возлагал на него Свои пречистые руки. Женщина все ожидала, что Господь и ее позовет к Себе. Но каков же был ее ужас, когда она увидела, что он перестал уже звать к Себе, а на нее ни разу не посмотрел и даже отвернулся от нее. Тогда она осознала свой грех, поняла, что не она лучше других, а другие лучше нее и достойнее в очах Божиих. Она подбежала ко Христу, упала к Его ногам, зарыдала и стала умолять Его простить ее грех. Господь поднял ее, с великой любовью возложил на нее Свои руки и сказал: «Вот с таким-то покаянием, с такими-то слезами и смирением надо всегда приходить ко Мне».

Будем, возлюбленные о Христе чада мои, смиряться перед своими ближними до рабского угождения им не из-за страха, а по любви к ним, как заповедал нам Господь на Тайной Своей вечери с учениками. А для этого не будем считать себя выше и лучше других по своему нравственному состоянию. Будем обращать внимание своего сердца и ума только на свои собственные грехи, а не на грехи своих ближних.

Протоиерей Александр Геронимус. Проповедь в Великий четверг

Протоиерей Александр Геронимус

Тайна Иуды едва ли нам будет понятна, потому что, например, в Евангелии сказано, что Иуда имел при себе денежный ящик, был вором и воровал, что туда клали. Вряд ли речь идет только о том, что Иуда был настолько зафиксирован на своей прибыли, что это определило его предательство. Тем более, по словам Иуды, что лучше было бы продать миро и отдать нищим, видно : станет царем, уничтожит римское владычество, сделает жизнь на земле более справедливой. Но когда для Иуды окончательно стало ясно, что Христос идет совсем не этим путем и не к этому пути призывает, когда уже Иуда стал понимать, что может произойти, он отрекся от Христа и решился на предательство.

Говоря об Иуде, касается такой темы, как мужество и отчаяние. Он говорит о том, что в общем-то можно соотнести отречение апостола Петра, когда он трижды сказал: «Не знаю человека сего» (Мк. 14:71), с отречением Иуды. А различие, по мнению прп. Серафима, состоит в том, что Петр нашел в себе силы покаяться, и покаялся, и возвратился в число апостолов, и был первоверховным апостолом. А Иуда такого мужества в себе не нашел, отчаялся и покончил жизнь самоубийством.

Священник Георгий Чистяков. Проповедь в Великий четверг

Священник Георгий Чистяков

Важно иметь в виду, что евхаристическая мистика – это не мистика для элиты, узкого круга посвящённых, это мистика, доступная каждому. Потому что даже тот, кто в силу каких-то причин не может поверить в пресуществление, преложение Святых Даров, приступает к Святым Тайнам, причащается по слову Иисуса: «Сие творите в Моё воспоминание». И каждый, кто любит Христа, становится подлинным участником Тайной Вечери, творя сие в воспоминание об Иисусе, даже если не понимает до конца, в чём смысл Евхаристии.

«Дидахе» – учение двенадцати апостолов – древний христианский текст, датируемый примерно концом I в., когда ещё были живы непосредственные ученики апостолов, даёт нам замечательный литургический текст, молитву: «Подобно тому, как этот хлеб был разбросан по горам, а затем собран воедино, так даруй, Господи, чтобы Церковь собралась воедино со всех концов земли в единое Царство». Апостол Павел говорит: «Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор 10: 17).

Это мистическое единение всех в единое тело очень непохоже на нехристианские мистические системы, где человек восстанавливая связь с Богом, наоборот, рвёт связи с окружающими его людьми; оставаясь наедине с Богом, он уходит, отрывается от людей, противопоставляет себя им. В христианстве, в православии этого нет, никогда не было и, будем надеяться, не будет – иначе это уже будет не православие.

В христианстве, . Христианин не может быть равнодушным к тому, что творится вокруг него. Наше мистическое единение с Богом на правлено не на разрывание связей с миром, а, наоборот, на укрепление этих связей. Поэтому таинству Евхаристии предшествует «поцелуй мира», когда диакон, обращаясь к молящимся, восклицает:

«Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы».

Почему для совершения Тайной Вечери Спаситель использует именно хлеб? Во-первых, наверное, потому, что именно хлеб занимает центральное место в пасхальной трапезе у иудеев. Но кроме всего прочего – это продукт, над получением которого люди трудятся вместе. Одни пашут поле и сажают зёрна в землю, затем их собирают и везут на мельницу. Другие мелют муку, третьи пекут хлеб и т.д. Таким образом, уже сам хлеб объединяет нас. Поэтому Господь именно его прелагает Духом Своим Святым в Своё Тело. И поэтому в евхаристическом хлебе Христос и скрыт, и открыт одновременно. Он и материален, видим, ощутим, входит в нас именно физически – и в то же время скрыт, мы не видим Его. Это момент, который нужно молитвенно принять в своё сердце.

Протопресвитер Александр Шмеман. Проповедь в Великий четверг

Протопресвитер Александр Шмеман

«И Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезой Моею в Царстве Моем» (Лк. 22, 29-30). В ночи падшего, греху и смерти порабощенного мiра Тайная Вечерь явила неотмирный, Божественный свет Царства Божьего: вот вечный смысл и вечная реальность этого единственного, ни с каким другим несравнимого, ни к какому другому несводимого события.

И именно этот смысл Тайной Вечери раскрывается в евхаристическом опыте Церкви, его познает она самим своим восхождением в ту небесную реальность, которую на земле, единожды и навсегда, явил и даровал Христос на Тайной Вечери. И когда, подходя к причастию, мы молимся: «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими», - это отождествление того, что совершается днесь, с тем, что совершилось тогда, именно и в полном смысле слова реально, ибо днесь мы собраны в том же Царстве, за той же трапезой, которую тогда, в ту праздничную ночь, Христос совершил с теми, кого «до конца возлюбил».

«До конца возлюбил» (Ин. 13, 1). И в евхаристическом опыте и в Евангелии Тайная Вечерь есть конец (τ ελος), то есть завершение, увенчание, исполнение любви Христовой. Той любви, что составляет сущность всего Его служения, проповеди, чудес и которою теперь Он отдает Сам Себя, Себя как Саму любовь. От начальных слов - «желанием возжелал Я есть пасху эту с вами» (Лк. 22, 15) - до исхода в Гефсиманский сад, все на Тайной Вечери - и умовение ног, и раздаяние ученикам хлеба и чаши, и последняя беседа - не только о любви, но сама Любовь. И потому Тайная Вечерь есть τ ελος, завершение, исполнение конца, ибо явление того Царства Любви, ради которого мiр был создан и в котором имеет свой τ ελος, свое исполнение. Любовью создал Бог мiр. Любовью не оставил Его, когда отпал он в грех и смерть. Любовью послал в мiр Сына Своего Единородного, Свою Любовь. И вот теперь, за этой трапезой, являет и дарует эту Любовь как Царство Свое, а Царство Свое как «пребывание» в Любви: «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей» (Ин. 15, 9).

Схиархимандрит Авраам (Рейдман). Проповедь в Великий четверг

Схиархимандрит Авраам (Рейдман)

Говорит, что литургия - это та же самая Тайная вечеря, которая в древности была совершена Господом Иисусом Христом. Мы по своей немощи, маловерию и, как следствие, малой благодати, не осознаем этого. Тем не менее и мы так же участвуем в Тайной вечере, как участвовали в ней и апостолы. Нам кажется удивительным и странным то, что иногда даже во время литургии нас искушают всевозможные, иногда самые отвратительные, греховные помыслы, и, может быть, сильнее, чем в другое время (бывает и такая брань).

Но вспомним, что говорит евангелист Иоанн: когда Господь Иисус Христос дал Иуде Искариотскому хлеб, омоченный в солило, то в него вошел диавол. Он уже и до этого искушал Иуду, который действовал по его наущению, а здесь совершенно им овладел. Мы видим, что рядом со Спасителем и Его учениками (не каким-либо священником или архиереем, но Самим Сыном Божиим) во время совершения Им столь великого Таинства дерзает присутствовать диавол. И того, кто невнимателен к себе, неискрен, скрытен (в этом, с аскетической точки зрения, состояла ошибка апостола Иуды Искариотского), он искушает и губит. Другие же непостижимым образом освящаются, хотя понятно, что и они недостойны сего Таинства. Конечно, кто дерзнет сказать, что он достоин принять в себя Сына Божия? Только человек безумный. Однако, ощущая свое недостоинство, сохраняя веру, благоговение, преданность Спасителю, все истинные христиане во все времена, как когда-то апостолы, освящаются настолько, что становятся христоподобными.

Греческий:

Ὅτε οἱ ἔνδοξοι Μαθηταί, ἐν τῷ νιπτῆρι τοῦ Δείπνου ἐφωτίζοντο,

τότε Ἰούδας ὁ δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας ἐσκοτίζετο,

καὶ ἀνόμοις κριταῖς,σὲ τὸν δίκαιον Κριτὴν παραδίδωσι.

Βλέπε χρημάτων ἐραστά, τὸν διὰ ταῦτα ἀγχόνῃ χρησάμενον,

φεῦγε ἀκόρεστον ψυχὴν τὴν Διδασκάλῳ τοιαῦτα τολμήσασαν.

Ὁ περὶ πάντας ἀγαθός, Κύριε δόξα σοι.

Церковнославянский:

Егда славнии ученицы на умовении Вечери просвещахуся,

тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся,

и беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает.

Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша!

Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия:

Иже о всех благий, Господи слава Тебе.

Перевод Ольги Седаковой:

Когда славных учеников омовение ног на Вечери просвещало,

тогда Иуду нечестивого недуг сребролюбия помрачал;

и беззаконным судьям он Тебя, праведного Судию, предает.

Смотри же, искатель наживы, как наживы ради пришлось повеситься!

Беги от алчной души, осмелившейся такое (сделать) Учителю:

Ты же, ко всем благой Господи, слава Тебе!

Мы уже говорили (в шестом комментарии) о том значении, которое сообщают литургическому песнопению место, на какое оно помещено в богослужении, и способ его исполнения, и распев. Место нашего тропаря очень выделено в богослужениях утрени Великого Четверга и Великой Пятницы, да и всего постного времени. Каждое из его немногих слов приобретает, таким образом, необычайный вес. То исполнение, к которому мы привыкли, впечатляет своим видимым контрастом к крайне драматичному моменту евангельского сюжета, о котором повествует тропарь. Этот распев несет сдержанное, печальное и почти колыбельное настроение, ощущение полумрака, надвигающейся тьмы (мелодический подобен песнопения «Се Жених грядет в полунощи»). В тексте же тропаря речь идет о двух противоположных движениях света: ученики просвещаются (в этом слове соединены два значения – обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), Иуда «омрачается», наполняется последней темнотой. Это просветление и это помрачение происходят одновременно, как с удивлением отмечено в тропаре: «когда» – «тогда». В каком-то смысле можно сказать, что общий тон тропаря – настроение «погребения Иуды».

Тема Иуды неотделима – трагически неотделима – от учреждения Евхаристии и причастия. Иуду – как остерегающий пример – вспоминают каждый раз в молитве перед причастием:

Вечери Твоея Тайныя

днесь, Сыне Божий, причастника мя приими:

не бо врагом Твоим тайну повем,

ни лобзания Ти дам яко Иуда,

но яко разбойник исповедаю Тя:

помяни мя Господи во царствии Твоем.

Трапезы Твоей таинственной

сегодня, Сын Божий, участником прими меня:

ибо я не открою тайну врагам Твоим

и не поцелую Тебя, как Иуда.

Но, как разбойник (благочестивый), исповедаю Тебя:

вспомни меня, Господи, в Царстве Твоем.

Эту молитву (которую обычно читают, а не поют – миряне дома, готовясь к причастию, а священник перед тем, как подавать причастие) Страстная седмица выносит на особую высоту. В Великий Четверг – единственный раз в году – она поется на месте песни входа («Херувимской» на «полных» литургиях, «Ныне Силы Небесныя» на Преждеосвященной и «Да молчит всякая плоть» в Великую Субботу), а также вместо причастна, во время причащения мирян и сразу после причащения вместо «Да исполнятся уста наша».

И тропарь, о котором мы говорим, и это уникальное использование причастной молитвы в качестве песни входа напоминают о том, как до конца времен остаются связанными тема Причастия – и тема предательства. Предательство, и такое, за которым следует гибель души, остается возможным и для того, кто получил дар участия в Трапезе Божией, кому омыл ноги и кого назвал Своим другом сам Господь.

Тропарь, о котором мы говорим, разделен на две симметричные части: первые три стиха повествуют о событии умовения ног на Вечере; другие три стиха обращены к слушателю (предостережение о сребролюбии) и к Господу (горестная хвала последнего стиха).

Если писатели последнего столетия, предлагая разнообразные апологии Иуды, ищут в его образе какой-то особой сложности и глубины (эта традиция, впрочем, восходит к древним апокрифам), то литургическая поэзия ничего интересного и сложного в Иуде не видит. Для нее он – жертва сребролюбия, жадный до денег и неблагодарный человек, и не более. Единственно, что вызывает постоянное изумление песнописцев, так это то, что такая страсть оказывается совместима с близостью Самого Христа. «Недуг сребролюбия» Он, исцелявший прокаженных и слепорожденных, воскрешающий умерших, не излечивает! Любовь к земным приобретениям оказывается сильнее проказы и смерти.

Итак, первые стихи говорят о прибавлении света у славных учеников и погружении во тьму Иуды. Мне хотелось бы остановиться на третьем стихе, на который обычно не обращают особого внимания, когда комментируют этот тропарь:

И беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает.

Иуда не убивает прямо своего Учителя: он предает Его на суд. Справедливый суд должен был бы оправдать невинного. Но Иуда знает, какие судьи ждут Христа. Он предает Его не на «рассмотрение дела», а на неизбежное осуждение, на казнь. Он хочет действовать чужими руками.

В этом стихе, по обыкновению гимнографической мысли, сопоставлены несопоставимые и невообразимые вещи: вечного Судью, Судию мира, отдают на земной суд: больше того, на суд беззаконных судей. Каждое сопоставление такого рода дает еще один пример того, что все происходящее паче ума вся, и выше ведения («за пределами смысла и выше понимания»), как говорит другое песнопение Страстной. Но почему Христос представлен здесь как Судья?

Тема суда (и Божьего Суда, и человеческого суда) и закона, по которому производится суд, – важнейшая тема Ветхого Завета. Собственно, и властитель, царь (исторически сменивший судей, управлявших народом) предстает в Библии прежде всего как судья своих подданных. Библейский мудрец – тоже, среди другого, справедливый судья человеческих дел. Требование справедливого суда «невзирая на лица» и в особенности суда для бедных и униженных (то есть для тех, кто не может себя обеспечить надежной защитой на суде, чьи иски не принимаются; но при этом, заметим, «подсуживание» бедным и убогим только за то, что они бедные, также обличается как нарушение справедливости) – постоянная тема псалмов и пророческих книг. В случае обиды бедняка на суде Бог обещает быть его защитником, адвокатом. Об этом говорит, среди другого, воскресный прокимен первого гласа на утрени: Ныне воскресну, глаголет Господь: положуся во спасение, не обинюся о нем – «(Из-за страдания нищих и скорби убогих – часть стиха, опущенная в прокимне) ныне восстану, говорит Господь, стану ему (нищему) защитником, не отрекусь от него 1 (Пс. 11:6). Бог на земном суде предстает одновременно защитником бедных и беззащитных – и судьей над несправедливыми судьями. Бог на месте подсудимого – юридическая ситуация, немыслимая в Ветхом Завете. Единственное исключение – «иск» праведного страдальца Иова к Богу. Неслучайно паремии из Книги Иова звучат на богослужениях Страстной седмицы.

Итак, Христос становится подсудимым на земном – и вопиюще несправедливом – суде. Причем суд этот не только «профессиональный» – традиционный суд первосвященников и суд Пилата по римскому праву. На двух этих судах предъявляются два разных, но одинаково предполагающих смертную казнь обвинения: за провозглашение себя богом (первосвященники), за провозглашение себя царем (Пилат). На Кресте, по воле Пилата, запечатлевается «римский» приговор: «Царь Иудейский». Но евангельское повествование говорит еще и о третьем суде, народном. Выбирая Варавву (буквально – имярека), народ осуждает Христа на смерть. Пилат соглашается на смертный приговор Иисусу из страха перед Цезарем, первосвященники ищут его смерти из зависти (их лишают власти над святыней) – а народ? Невообразимую ситуацию единодушного суда народа над Богом (не только того «народа», толпы, о которой повествуют Евангелия, – всякой толпы) прекрасно передает французский поэт Поль Клодель в своем «Крестном пути»:

Кончено. Мы судили Бога и постановили Его казнить.

Мы не желаем больше иметь Христа среди нас, ибо он не дает нам жить.

В евангельском повествовании Христос не раз отказывается быть судьей в земных делах, неоднократно говорит о том, что «пришел не судить мир, но спасти мир» (Ин 12:47). И в своих последних словах Он вновь выступает в роли адвоката на Суде Отца: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23:34), – адвоката тех, кто выносит Ему смертный приговор и исполняет его. К этому моменту обращен последний стих тропаря:

Иже о всех благий, Господи слава Тебе.

Но, Подсудимому и Защитнику в земной жизни, Ему принадлежит тот Последний Суд, который мы вспоминаем, вступая в Великий пост (Неделя мясопустная, о Страшном суде).

17. Великий Четверг и Великая Пятница.

В прошлый раз мы остановились на границе Великой Среды и Великого Четверга; говорили о Великой Среде, о Преждеосвященной литургии, которая совершается на вечерне, как это всегда бывает. На изобразительных в Великую Среду Типиконом назначен особый чин, когда игумен и вся братия испрашивают прощение за грехи всей жизни и всей св. Четыредесятницы. Таким образом, по указанию Типикона, выходит, что св. Четыредесятница все же оканчивается в Великую Среду. Как мы помним, Триодь Постная в пяток ваий назначает песнопение «Душеполезную совершивше Четыредесятницу…» т. е., судя по текстам Триоди, Четыредесятница кончается в пяток ваий, а по мысли Типикона - в Великую Среду. Здесь мы видим след разных традиций, способов преодоления той трудности, что сорокадневный пост не получается ни при каком исчислении и является символом, знаком, который для нас важен, но буквально не может быть исполним. Существует расхождение между самим названием Четыредесятницы и тем реальным количеством дней, которые ее составляют: их или больше, чем сорок, или меньше.

Тем не менее, Преждеосвященная литургия Великой Среды - это, безусловно, очень ясная граница. Как Лазарева Суббота является границей, так и Великая Среда, безусловно, является поворотным днем: кончается время Преждеосвященных литургий, кончается чтение молитвы Ефрема Сирина - важнейшего постного текста, кончается стихословие кафизм Псалтири (за исключением 17-й кафизмы в Великую Субботу, все рядовое чтение Псалтири отменяется), в храме не кладут земные поклоны (кроме как перед Св. Плащаницей). В богослужении более не употребляется великопостный распев, и, скорее всего, в этот день облачения великопостные, будничные, могут смениться на те, которые были в Недели Великого поста, и сейчас, на Страстной, очень уместны - это лиловые облачения. Это, безусловно, конец одного периода и начало чего-то совершенно нового. В Великую Среду положено малое повечерие с трипеснцем, затем полунощница. Мы рассмотрим подробно утреню Великого Четверга.

Чтобы лучше почувствовать особенности этой службы, нужно вспомнить все то, что мы знаем об обычных, нормативных службах, о службах периода пения Октоиха, и в то же время вспомнить то, что мы знаем о службах Триоди Постной, потому что сейчас мы столкнемся с соединением несоединимого, с соединением того, что на других службах невозможно поставить рядом. Мы будем говорить о службах Страстной; для нас будет важен план службы и сами тексты.

Утреня Великого Четверга уже в начале являет нам свои особенности. После двупсалмия, шестопсалмия и великой ектеньи поется Аллилуйя . Казалось бы, это нормально, потому что хотя Великий пост в узком смысле уже кончился, но еще поется Постная Триодь, поэтому Аллилуйя здесь для нас вещь привычная. Но после Аллилуйя поется тропарь Великого Четверга. Это уже некоторая особенность, что-то из ряда вон выходящее, потому что обычно у нас Бог Господь поется с тропарем, а Аллилуйя - с особыми Троичными песнями, а Аллилуйя с тропарем - это нечто особенное, и это важно почувствовать. Текст тропаря Великого Четверга все слышали в храме, и во время Четыредесятницы он входит (впрочем, в славянских книгах ошибка: в греческих сказано не «во святую Четыредесятницу» , а «во святой Четверток» , в правило перед Святым Причащением, поэтому, думается, он всем знаком:

«Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый, сребролюбием недуговав, омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, праведнаго Судию, предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша: бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех благий Господи, слава Тебе».

В первой части этого тропаря говорится о канве событий, о том, что происходит: ученики просвещаются на Тайной вечери, а Иуда омрачается сребролюбием, любовью к деньгам и единственного праведного Судию отдает судиям беззаконным.

Вторая часть тропаря не менее важная, в ней содержится обращение, но уже не к участнику евангельских событий. А к кому? К каждому из нас: «Виждь, имений рачителю» - посмотри ты, который заботишься о приобретении, об имуществе, на того, кто ради имений, ради приобретения употребил удавление, кто из-за любви к имуществу и деньгам покончил с собой. «Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия» - убегай этого, стремись, чтобы у тебя не было такой несытой души, которая на такое решилась, ради любви к деньгам решилась предать Учителя. Этот тропарь являет нам одну из самых ярких особенностей Страстной седмицы. Богослужение Страстной седмицы не только излагает евангельские события, не только толкует Св. Писание, не только обращает наше внимание к ветхозаветным пророческим преобразованиям, не только говорит о догматах, о тайне искупления рода человеческого. В этой седмице присутствует одна очень важная, постоянная тема. Все центральные тексты, самые знаменитые, самые яркие, возникающие на пике службы, обращены к каждому из нас, к нашей душе. Казалось бы, вместе с Четыредесятницей прошло время аскезы, самовоспитания и самоуглубления, и мы теперь должны полностью обратиться к тому, что было в жизни Христа, однако важнейшие тексты обращены вглубь души, сегодня говорится о каждом из нас - в тропаре Великого Четверга, в светильне четырех начальных дней Страстной.

Естественно, отсутствуют обычные кафизмы, потому что они отменены, они кончились в Великую Среду, а вместо кафизм на богослужении читается Евангелие от Луки, 108 зачало. Обычный 50 псалом, и начинается знаменитый канон, называемый по первым словам первого ирмоса «Сеченое сечется». В отличие от трех первых дней Страстной седмицы, когда на утрени были неполные каноны (в Понедельник и Среду - трипеснец, а во Вторник - двупеснец), Великий Четверг содержит на утрени полный канон (формально из девяти, фактически из восьми песен). Это канон прп. Косьмы Маюмского, одного из знаменитейших гимнографов. Читается он, естественно, с припевами, потому что, как мы помним, по Уставу на Страстной и Пасхальной все каноны на утрени звучат с припевами. На Страстной припев: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Канон этот интересен для нас тем, что содержит толкование и изложение всего того, что связано с установлением таинства Евхаристии. Стихиры этого дня все про Иуду и про беззаконных иудеев, а в каноне образ Иуды появляется, конечно, время от времени, но все же это богословие евхаристическое, это обращение к событию таинственному, неизглаголанному, непостижимому. После третьей песни произносится малая ектения, а затем седальны. После шестой - малая ектения, потом кондак, икос.

В Триоди после шестой песни помещен синаксарь, который в приходском служении опускается. Ему предшествуют стихи, которые по своей краткости и глубине достаточно успешно соперничают с другими литургическими текстами, поэтому всегда интересно к ним обратиться. Здесь не один цикл стихов, а целых четыре. Эти стихи - не то, что мы себе представляем в виде стихотворения, а буквально две строчки, и ничего формально поэтического в славянском переводе мы в них не увидим, ни метра, ни рифмы, но все равно это стихи. Стихи первые, «на священное умовение»:

«Умывает учеников в вечер Бог ноги,

Егоже нога попирая 6е во Едеме прещение древле».

Непостижимо, как Бог умывает ноги ученикам, в то время как Его нога попирает древнее прещение, древнее запрещение входить в рай. Он Сам побеждает древнюю клятву, попирает ее ногой, но Он же наклоняется к ногам Своих учеников и их умывает. Тут нам явлено одновременно непостижимое величие Божества и Его самоуничижение.

Следующие стихи «на таинственную вечерю», т. е. об этом таинственном ужине, на котором была совершена Пасха иудейская и установлено таинство Евхаристии.

«Сугубая вечеря, Пасху бо закона носит,

и Пасху новую, Кровь, Тело Владычнее».

«Сугубая вечеря» значит двойная вечеря. Эта трапеза несет двойной смысл - она является исполнением ветхозаветного указания о совершении Пасхи, мистической трапезы, связанной с воспоминанием исхода Израиля из Египта, и являет нам Пасху новую - вкушение Тела и Крови Господа.

«На преестественную молитву стихи» - следующая тема Великого Четверга. Ведь Господь и ученики после Тайной вечери пошли, воспевше псалом, в Гефсиманский сад. Молитва в Гефсиманском саду называется преестественной - превыше естества, потому что она сопровождалась кровавым потом Спасителя. Здесь так говорится:

«Молитва и страшилище (молитва и в то же время нечто нас ужасающее, нечто для нас страшное) труды кровей: Христе лицу яве моляся. Смерть, врага прельщая в сих».

Господь молился до кровавого пота, молитвой он побеждал, преодолевал смерть и врага рода человеческого. Последние стихи «на предательство». Господь молится, ученики спят, и вот приходит толпа вооруженная, ей предводительствует Иуда. «Что требе ножей, что древес, людолестцы, На хотящего умрети во избавление мира?».

Что вы вышли с ножами, с кольями на Того, Кто сам хочет умереть во избавление мира? Людолестцы означает «прельщающие, обманывающие людей».

Когда заканчивается чтение канона (естественно, по Уставу это должно быть пение), то в последний раз на Страстной седмице звучит знаменитый ексапостиларий: «Чертог Твой вижду, Спасе мой». Он назначен для утрени Великого Понедельника, Великого Вторника, Среды и Четверга. И хотя большинство текстов Седмицы уже прозвучало, они не повторятся, этот текст проходит через все четыре дня, и на каждой утрени он должен петься по три раза, «косно и со сладкопением», т. е. этот текст, безусловно, программный, и в первые три дня он становится для нас дорогой к Сионской горнице, к богослужению Великого Четверга:

«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь. Просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя».

Заметим, что этот текст на Страстной седмице повторяется 12 раз за четыре дня, а составлен он от первого лица, от лица каждого из нас: это я сейчас вижу Твой чертог, прекрасную горницу украшенную, горницу брачного пира - чертог украшенный, но по-прежнему не могу в него войти и прошу: «Просвети одеяние души моея…» Мы помним, что на брачном пире всем давали у входа эту брачную одежду, так что не имел ее только тот, кто не хотел (Мф. 22:2-14). И здесь звучит смиренная молитва о том, чтобы Господь, единственный Просветитель, дал эту светлую одежду душе. Этот текст, конечно, из самых ярких и самых важных.

После хвалитных псалмов следуют стихиры на хвалитех . Эту утреню в целом можно было бы назвать будничной; на ней есть хвалитные стихиры, что всегда допустимо на будничной утрени. Как ни странно, в стихирах о таинстве Евхаристии или почти ничего не сказано, или сказано очень мало. Если взглянуть на эти стихиры, то практически все они начинаются со слова «Иуда». Богослужение этого дня в очень большой степени посвящено Иуде, и иногда приходилось слышать ропот весьма достойных уставщиков с огромным опытом: «Как жалко, что в день Тайной вечери все про Иуду, насколько лучше было бы после этого канона еще и еще раз возвращаться к событиям Тайной вечери». Но можно предположить, что эта тема для нас полезна, необходима, потому что здесь постоянно говорится о той страшной метаморфозе, которая в Иуде зрела и произошла. Гимнографы пытаются поставить нас перед тем несоединимым, что соединилось в нем, и чего мы должны изо всех сил бояться и, зная эту опасность, избегать такого участия в Тайной вечери, какое принял Иуда. Очевидно, Церковь предполагает, что предательство можно повторить, если не такое, как Иудино, то нечто подобное, можно как-то вступить на этот путь. Иуде посвящены хвалитные и следующие за ними стихиры на стиховне:

«Нрав твой льсти исполняется, беззаконный Иудо: недугуя бо сребролюбием, приобрел еси человеконенавидение. Аще бо богатство любил еси, почто ко Учащему о нищете пришел еси? Аще же и любил еси, вскую продал еси Безценнаго, предав на убиение? Ужаснися, солнце, возстени, земле, и движащися возопий: незлобиве Господи, слава Тебе» (3-я стихира на стиховне).

Здесь говорится о парадоксе, который можно увидеть и в себе: если ты любишь богатство, то почему ты пришел к Тому, Кто учит о нищете? А если ты Его любил, то почему ты Его продал, да еще так дешево, как беглого раба?

В стихирах говорится о том, как Иуда участвовал в Тайной вечери, и говорится также, что он все-таки не причащался Тела и Крови Господней, а принял только тот кусок хлеба, который протянул ему Христос, омочив в солиле и указав этим предателя. И здесь содержится такое предупреждение для нас:

«Да никто же, о вернии, Владычния вечери тайноненаучен, никто же отнюд яко Иуда льстивно да приступит к Трапезе: он бо укрух прием, на Хлеба уклонися. Образом убо сый ученик, вещию же сый убийца» (4-я стихира на стиховне).

После стихир на хвалитех читается вседневное славословие, обычная ектения просительная, и стихиры на стиховне, уже цитированные выше. И затем обычное окончание утрени: Благо есть , еще раз тропарь Егда славнии ученицы , сугубая сокращенная ектения и окончание.

После Утверди Боже начинается чтение первого часа, который замечателен тем, что на нем читается паримия, чего практически никогда не бывает. А тут на первом часе есть прокимен; паримия и еще один прокимен, такова особенность первого часа в Великий Четверг. Тропарь на часе читается, естественно, тот, который был на утрени, и кондак Триоди: «Хлеб прием в руце предатель», тоже посвященный Иуде. Этим заканчивается утреннее богослужение Великого Четверга.

Мы рассмотрели утреню и первый час. Естественно, в свое время совершаются часы. Устав говорит о них так: «Прочие же часы поются трипсалмны просто», - т. е. не великопостные, не Великие, а обычные часы. На них употребляется один тропарь и один кондак Великого Четверга. К ним же присоединяется и чин изобразительных. Почему в этот день назначены изобразительны? Вы знаете, что изобразительны это особая краткая служба, в просторечии называемая «обедница». Если литургия это обедня, то нечто меньшее, заменяющее обедню, это обедница.

Изобразительны назначаются в двух случаях: если литургии в какой-то день нет вообще, или если литургия совершается на вечерне. Например, Великим Постом в обычные понедельник, вторник и четверг совершается чин изобразительных, потому что в эти дни нет литургии. Зато в среду и пяток св. Четыредесятницы изобразительны тоже совершаются, но по другой причине: литургия Преждеосвященных Даров есть, но совершается она на вечерне. Что это значит? Определенные дни года избраны Уставом как дни особенно строгого, совершенного поста, и именно в эти дни литургию назначено совершать на вечерне, т. е. она должна быть позже обычного времени литургии. Конечно, не в 6-7 часов вечера, как мы могли бы себе это представить, но где-то в 3-4 часа пополудни, во второй половине дня, а не в первой, как это бывает обычно. Естественно, человек, желающий причаститься, сохраняет пост, и таким образом эти дни года проходят в особенно строгом, совершенном посте. Если вспомнить, какие это дни, то очень легко можно понять, почему именно они выделяются из течения всего церковного года. Это два Сочельника - Рождественский и Крещенский, Великий Четверг и Великая Суббота, и дни Преждеосвященной литургии - будние дни Четыредесятницы, естественно, очень строгие и постные.

Сейчас мы говорим о Великом Четверге; вспомним: в Среду совершалась вечерня с литургией Преждеосвященных даров, потом было повечерие, полунощница, утреня, первый час, о которых мы сейчас говорили, потом третий, шестой и девятый час. От вечерни до девятого часа прошел полный круг церковного дня, а литургии в нем не было. Почему? Потому что литургия в Великий Четверг должна быть на вечерне; церковный день прошел, все службы исчерпаны, а литургии не было. Тогда после девятого часа назначается чин изобразительных, чтобы круг церковного дня не прошел хотя бы без воспоминания о литургии.

Литургия Великого Четверга - это совершенно уникальная служба. Это день установления таинства Евхаристии, поэтому назначен самый торжественный чин, который только может быть - литургия Василия Великого.

Каков порядок этой службы? Естественно, начинается она возгласом Благословенно Царство , но после него следует чтение 103 псалма, потому что сначала нам нужно отслужить вечерню; далее - великая ектения. Кафизмы, естественно, нет, потому что рядовое чтение Псалтири отменено. И затем следуют воззвахи и стихиры на Господи, воззвах . Стихиры эти повторяют стихиры Великой Среды и снова говорят об Иуде. Надо сказать, что там есть одна-две стихиры о беззаконных иудеях, которые предали Господа на распятие и смерть. И вот один текст как бы объединяет эти две темы, и представляет Иуду достойным порождением «льстивого рода». Там говорится:

«Рождение ехиднов воистинну Иуда, ядших манну в пустыни, и ропщущих на Питателя: еще бо брашну сущу во устех их, клеветаху на Бога неблагодарнии: и сей злочестивый, небесный хлеб во устех носяй, на Спаса предательство содела…»

По тексту этой стихиры, Иуда все-таки причастился: здесь говорится, что у него в устах был «небесный хлеб».

«О нрава несытнаго, и дерзости безчеловечныя! Питающаго продает, и Егоже любляше Владыку, предайте на смерть: воистинну онех сын беззаконый, и с ними пагубу наследова. Но пощади, Господи, души наша от таковаго безчеловечества, Едине в долготерпении неизреченный» (стихира на Господи, воззвах на Славу, и ныне ).

Затем прокимен. Прокимны здесь очень яркие, соответствующие богослужению этого дня: «Изми мя, Господи, от человека лукава, от мужа неправедна избави мя» и второй: «Изми мя от враг моих, Боже, и от востающих на мя избави мя».

Паримия из книги Исход (Исх. 19:10-19), в которой вспоминаются ветхозаветные события, служащие преобразованием евангельских событий. Второй прокимен и после него вторая паримия из книги Иова (Иов 38:1-23; 42:1-5). Затем сразу идет пророчество Исайи (Ис. 8:4-11). Если события Исхода прообразуют изведение всего человечества из плена греховного, то Иов - это прообраз Страдальца Христа, а Исайя назван, как мы помним, ветхозаветным евангелистом, потому что таких ярких пророчеств о предательстве Иуды и о страданиях Христа нет больше ни в одной книге Ветхого Завета. Все, что нам нужно вспомнить, напоминается Церковью в этот день. Кончается эта часть службы малой ектеньей, и вслед за возгласом - пение Трисвятого.

Начальная часть литургии, та, к которой мы привыкли, в этот день является вечерней со всеми ее текстами, и именно в этот момент происходит переход в чин литургии. Естественно, звучат прокимен, Апостол и Евангелие, которые заслуживают отдельного разговора, и обычный чин литургии Василия Великого. Напомним, что суть таинства ни в коем случае не может быть другой, чем на литургии Иоанна Златоуста, но евхаристические молитвы другие, более продолжительные. Поэтому лик употребляет на литургии Василия Великого другой распев, более протяжный, чтобы дать священнику возможность прочесть все нужные молитвы. Ближе к последней трети Евхаристического канона по возгласам священника можно отличить литургию Василия Великого от литургии Иоанна Златоуста. На литургии Василия Великого известный возглас начинается словами «Даде святым своим учеником и апостолом, рек», а на литургии Иоанна Златоуста этих слов нет.

Итак, литургия совершается по обычному чину, но в этом богослужении совершенно особое место занимает знакомое нам песнопение «Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник, исповедую Тя: помяни мя, Господи, во царствии Твоем». В этот день песнь Вечери Твоея тайныя поется вместо Херувимской. Поется она два раза до входа, без Аллилуйя , и один раз после входа, с Аллилуйя . Заметим, что этот текст звучит от первого лица, это молитва, которая должна звучать в каждом сердце. И опять страшное предостережение о неуподоблении Иуде; можно принять участие в Тайной Вечери, как участвовал в ней Иуда, и от этого Церковь нас все время предостерегает в этот день.

В самом конце Евхаристического канона, после Преложения Даров, поется не песнопение О Тебе радуется , обычное для литургии Василия Великого, а особый текст «Странствия Владычня». Обычно такие тексты называются задостойниками, потому что на литургии Иоанна Златоуста после возгласа Изрядно о Пресвятей поется Достойно , а в особые дни поется что-то вместо него, «за него», и это называется задостойником - тем, что за Достойно , вместо Достойно . Задостойником всегда является ирмос девятой песни канона этого дня с припевом. На литургии Василия Великого обычно поется О Тебе радуется , но в определенные дни О Тебе радуется заменяется на ирмос девятой песни канона. Его тоже называют задостойником, потому что нет другого термина. Вместо О Тебе радуется поется Странствия Владычня . Этот текст нам знаком, но представляет некоторую сложность в понимании:

«Странствия Владычня, и безсмертныя Трапезы на Горнем месте, высокими умы, вернии приидите насладимся, возшедша Слова, от Слова научившеся, Егоже величаем».

Начальные слова очень трудно понять: «странствия Владычня»; что это такое? Это не очень понятный перевод греческого слова????? - это гостеприимство, угощение странников. «Странствие Владычне» означает «гостеприимство» той Вечери, того ужина и той Трапезы, которую предлагает нам Господь. «Вернии, приидите - давайте обращенными вверх умами насладимся гостеприимством Владыки на горнем месте, познав возвышенное слово [учение] от [Самого] Слова, Которое мы величаем.

Затем известное нам окончание литургии, но программное песнопение этого дня - Вечери Твоея тайныя поется еще в трех местах. Во-первых, оно является причастным стихом и звучит в этот день и во время причащения священнослужителей и во время причащения мирян. Кроме того, вместо Да исполнятся уста наша также поется Вечери Твоея тайныя .

Не лишним будет напомнить, что в Великий Четверг есть традиция (она оговорена в Уставе) после литургии совершать чин умовения ног. Но он может совершаться лишь в соборных, центральных храмах, когда архиерей умывает ноги двенадцати сослужителям, двенадцати иереям (впрочем, Большой Требник говорит об игумене, а не об архиерее). Великий Четверг это также день для освящения мира, которое бывает по окончании Евхаристического канона. Но миро освящается не во все годы. В России оно освящалось в Успенском соборе Московского Кремля и в Киево-Печерской Лавре.

Повечерие этого дня малое, с трипеснцем, затем полунощница и утреня. Утреня Великого Пятка имеет особое название: Последование Святых и спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа. Это знаменитейшая служба, в просторечии именуемая «чтением двенадцати Евангелий». Что это за служба? Это, собственно, будничная утреня, как это ни странно звучит для таких важнейших дней года. Но в этой будничной утрени чтение кафизм заменено развернутым чтением Евангелия, которое перемежается с обычными текстами из Часослова и Служебника.

Каково же последование этого богослужения? Естественно, двупсалмие и шестопсалмие, ектения великая и Аллилуйя . Особое внимание обратим на то, что после Аллилуйя следует тропарь. Казалось бы, это должен быть тропарь Великого Пятка, однако здесь поется тропарь Великого Четверга - Егда славнии ученицы . Вообще вопрос о тропаре Великого Пятка - это сложный и каверзный вопрос, потому что в начале утрени поется один тропарь, совпадающий с тропарем Великого Четверга, в конце утрени будет петься уже другой тропарь, а на каждом из Великих часов Великого Пятка употребляется свой, особый тропарь. Поэтому на вопрос о тропаре Великого Пятка нельзя ответить однозначно, так как в службе употребляется несколько тропарей, на каждом месте свой.

Итак, после Аллилуйя Устав указывает «косно и со сладкопением» трижды спеть Егда славнии ученицы . В этот момент мы чувствуем взаимопроникновение, слияние тем этих дней, несмотря на то, что и Четверг, и Пятница, и Суббота имеют каждый свою ярко выраженную тему. Мы как бы постоянно возвращаемся к темам предыдущего дня: Великий Пяток - а все еще поется про Иуду, Великая Суббота - а мы все еще слышим про погребение, про предательство…

После малой ектеньи начинается чтение Евангелий. Для обобщения можно сказать так: после первых пяти Евангельских чтений должны петься антифоны, по три антифона после каждого чтения. Таким образом, получается пять Евангелий и пятнадцать антифонов. После антифонов возглашается малая ектения, и по ектеньи седален. Как видите, очень похоже на то, что бывает при чтении кафизм: кафизма, ектения, седален. Антифоны эти замечательно хороши, о предательстве, о беззаконии, и снова говорят об Иуде. Здесь возникают новые мотивы, новые мысли о том, что же совершилось в его судьбе, в чем же загадка его жизни. Об этом говорит седален после второго Евангелия:

«Кий тя образ, Иудо, предателя Спасу содела?» - Каким же образом, Иуда, ты сделался предателем Спасителя? «Еда от лика тя апостольска разлучи?» - Может быть, Он не принял тебя в лик апостолов? «Еда дарования исцелений лиши? Еда со онеми вечеряв, тебе от трапезы отрину?» - Может быть, Он не дал тебе дара исцелять больных? Или, может быть Он ужинал со всеми, а тебя выгнал? «Еда иных ноги умыв, твои же презре? О, коликих благ непамятлив был еси!» - Может быть, Он умыл ноги у всех, и только твои не умыл? Все это, конечно, риторические вопросы: все было дано Иуде, автор-гимнограф это знает, и дальше он восклицает: «О, коликих благ непамятлив был еси!» - Сколько же добра ты забыл! Ты забыл, что был апостолом, что ты исцелял, что Он с тобой вместе трапезовал и умыл тебе ноги… «И твой убо неблагодарный обличается нрав, Того же безмерное проповедуется долготерпение, и велия милость».

Раньше очень много говорилось о сребролюбии Иуды, а здесь возникает тема неблагодарности: сколько бы ни было даров, все равно их можно все забыть, как будто ничего не было.

Другие антифоны начинают тему обращения Спасителя к распявшим Его беззаконникам. Вот этот текст, острый, пронзительный; здесь говорится о том, что Господь мог бы сказать, но не сказал тем людям, которые Его распинали. А гимнограф дерзает произнести вслух те слова, которые мог бы сказать Господь.

«Сия глаголет Господь иудеом: людие мои, что сотворих вам? или чим вам стужих? Слепцы ваша просветих, прокаженныя очистих, мужа суща на одре возставих. Людие мои, что сотворих вам, и что ми воздаете? За манну желчь, за воду оцет, за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвоздисте. Ктому не терплю прочее, призову моя языки, и тии Мя прославят со Отцем и Духом, и Аз им дарую живот вечный» (антифон 12-й).

Антифон 15-й - это самый значительный, самый торжественный гимн Божественному истощанию, которое мы должны видеть, не забывая о величестве Божием, о том, Кто страдает:

«Днесь висит на Древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, Одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе; покланяемся Страстем Твоим, Христе; покланяемся Страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение».

Таков последний антифон самой тяжелой и страшной службы Страстной седмицы, но в заключительных его словах мы видим впереди свет, мы все-таки идем навстречу Воскресению Христову.

По шестом Евангелии поются Блаженны с тропарями. То, что мы привыкли слышать на литургии - «Блажени нищии духом» и т. д., здесь же это назначено на утрени после Евангелия. (Подобное имеет место только на утрени четверга Пятой седмицы - стояние Марии Египетской). После малой ектеньи возглашается знаменитый прокимен - это стих псаломский (Пс. 21:19), являющийся пророчеством одного из самых мучительных моментов, сопровождавших Распятие, «Разделиша ризы Моя себе…» и последующий стих «Боже Мой, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?» (Пс. 21:20).

После этого прокимна читается седьмое Евангелие, затем 50-й псалом и восьмое Евангелие. Сквозь постоянное чтение Евангелия можно проследить канву обычной утрени: вот были седальны, был 50-й псалом, а по восьмом Евангелии поется трипеснец. На утрени Великого Пятка звучит неполный канон - трипеснец, и составляется он из песен, из которых и должен составляться по правилам постного времени: пятой, восьмой и девятой. Чрезвычайно интересен один момент, оценить который можно, имея перед глазами книги. Сказано: ирмос по дважды, тропари на двенадцать. А тропарей в каждой песне два, т. е. каждый тропарь должен быть прочитан по шесть раз. Значит, это очень важный, очень значительный текст. И что же там такое написано очень важное, что мы должны по шесть раз услышать? И услышать, и разобрать, и понять, и, наверное, еще и запомнить.

Поскольку нет шестой песни, то по пятой песни должен быть спет кондак и икос. Кондак очень хорош, но мы обратимся с вами к икосу. Этот икос представляет собой типичный Крестобогородичен, но более острый, более яркий, чем Крестобогородичны обычного времени. Вот что в нем говорится:

«Своего Агнца Агница зрящи к заколению влекома, последоваше Мария простертыми власы со инеми женами, сия вопиющи: камо идеши, Чадо? Чесо ради скорое течение совершаеши? Еда другий брак паки есть в Кане Галилейстей, и тамо ныне тщишися, да от воды им вино сотвориши? Иду ли с Тобою, Чадо, или паче пожду Тебе? Даждь Ми слово, Слове, не молча мимоиди Мене, чисту Соблюдый Мя, Ты бо еси Сын и Бог Мой».

Текст, конечно, удивительный. По мысли гимнографа, Богородица могла бы сказать Господу: «Куда Ты идешь, куда Ты спешишь? Чего ради торопишься?» Она вспоминает те радостные, первые чудеса, которые были на заре проповеди Христовой: «Может быть, ты спешишь на брак в Кане Галилейской, чтобы претворить им воду в вино»?

Толкователи службы говорят: нет, это не тот брак, это Жених Церковный спешит на брак со Своею невестой - Церковью, и уже не воду Он претворит в вино, а Свою Кровь даст нам в питие. Мы будем подходить к Чаше с Божественной Кровью, и это будет вино нового брака, нового Царства.

И дальше Пресвятая Дева говорит еще более яркие, острые слова: «Что Мне делать? Стоять ждать или идти с Тобою?» Подразумевается, что Христос молчит. И тогда: «Даждь Ми слово, Слове, Сохранивший Меня чистой Девой, не проходи мимо Меня, скажи Мне что-нибудь…» Этот текст, конечно, один из лучших.

После канона поется знаменитый ексапостиларий Разбойника благоразумного , который кончается опять же вопросом о судьбе каждого из нас: «И мене Древом Крестным просвети, и спаси мя». Какое бы событие, какое бы Евангельское повествование ни вспоминалось, постоянно встает вопрос: а я? Иуда предал, а я? Апостолы убежали, а я где бы стоял? Разбойники - один ругал, а другой просил помянуть его в Царствии, а я, я ведь тоже такой же разбойник. Господи, спаси и меня тоже! Церковь учит нас очень личному, очень острому участию во всем происходящем. Это не где-то когда-то с кем-то происходило, а это решается судьба каждого из нас, и каждый должен постоянно ставить себя перед таким вопросом - где он, на какой стороне.

И снова Евангелие, девятое. Вслед за ним хвалитные псалмы и стихиры на хвалитех . Стихиры на хвалитех обращаются к теме невместимых, страшных страданий Христа. В одной из стихир говорится, что ни один уд, ни один член Его плоти, ни одна часть Его тела не осталась неповрежденной. Все части тела Христова претерпели какое-либо страдание за нас:

«Кийждо уд Святыя Твоея плоти, безчестие нас ради претерпе: терние - глава; лице - оплевания; челюсти - заушения; уста - во оцте растворенную желчь вкусом; ушеса - хуления злочестивая; плещи - биения, и рука - трость. Всего телесе протяжения на Кресте; членове - гвоздия, и ребра - копие. Пострадавшей за ны, и от страстей Свободивый нас, Снизшедый к нам человеколюбием, и Вознесши нас, Всесильно Спасе, помилуй нас» (2-я стихира на хвалитех).

Эта стихира, с одной стороны, очень сдержанно, а с другой стороны, очень страшно ставит нас перед лицом тех страданий, о которых мы привыкли читать в Евангелии.

После хвалитных стихир - десятое Евангелие, затем вседневное славословие и просительная ектения, а после них одиннадцатое Евангелие и стихиры на стиховне.

Наконец, двенадцатое Евангелие, уже конец всего - кустодия у дверей гроба, когда поруганный, убитый и положенный во гроб, Он все еще страшен, Он все еще опасен. Все еще надо Его сторожить, надо что-то такое придумать, чтобы не было так, как хотел Господь.

Прочитано двенадцатое Евангелие, и опять обычный текст - Благо есть , обычный для утрени, затем Трисвятое по Отче наш , и снова звучит тропарь. Здесь звучит уже другой тропарь Великого Пятка. Справедливости ради надо сказать, что ранее этот текст звучал в качестве седальна, и это говорит нам о родстве тропарей и седальнов. Но в конце утрени он звучит уже по-другому. Он звучит второй раз, и звучит как некоторый итог, в конце страшного и тяжелого последования. Вот его текст:

«Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився, и копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе».

Этот тропарь говорит о самом глубоком, самом высоком, самом главном смысле тех страданий, которые претерпел Христос. И в заключение службы он звучит как радостный вздох облегчения после всего страшного, что мы услышали. Церковь научает нас тайному смыслу того необъяснимого, что совершилось: «Искупил ны еси от клятвы законныя…»

Тот, Кто называл Себя царем, распят; тот, Кто обещал победить, Сам побежден; того, Кто исцелял, подвергли страданиям. Это очень трудно вместить, а Церковь говорит нам о том, что это и есть замысел, что это есть искупление рода человеческого.

Ектения сугубая сокращенная и окончание утрени. В этот день, один из трех дней в году, к утрени не присоединяется первый час, потому что Великий Пяток, также как и два Сочельника - Рождественский и Крещенский, это дни совершения Великих, или Царских, часов. И, безусловно, Великие часы в сочельники - это некое уподобление, часам Великого Пятка, которые могут быть названы часами часов. Если литургия Великого Четверга - это литургия всех литургий, то часы Великого Пятка - это часы всех часов. Как мы помним, темы часов связаны именно со Страстями Спасителя в шестой и девятый час, так что именно эти часы, часы Великого Пятка - главные часы года. Что же они собой представляют?

С одной стороны, Царские часы - это часы трипсалмные, потому что на каждом из них читается по три псалма. С другой стороны, сами номера псалмов в этих часах не совпадают с псалмами часов обычных. 50-й и 90-й псалмы повторяются, а другие заменены на более подходящие к этому дню. Кроме того, Царские часы имеют очень значительную гимнографическую вставку. После трех псалмов и тропаря, который, кстати, на каждом часе разный, поются особые тексты. Они названы тропарями, но им предшествуют стихи, поэтому, по нашей терминологии - это стихиры, которые снова говорят о страданиях Христа.

После них следует очень обширная библейская часть, чтение Священного Писания. Возглашается прокимен и читаются пророчества ветхозаветные, после них Апостол и Евангелие. Затем - окончание часа с кондаком, а кондак общий для всех часов: «Нас ради Распятаго приидите вси, воспоим…»

Эти часы совершенно особенные, но представить их в полной мере можно только, взглянув на их тексты.

Отслужены часы, и, естественно, должны быть изобразительны; ведь литургии в Великий Пяток не будет; литургия не служится в этот день. Она возможна только в одном единственном случае - если Благовещение попадет на Великий Пяток, тогда литургия служится ради величайшего праздника Воплощения Сына Божия. Во всех остальных случаях литургии не будет.

Устав назначает изобразительны «поскору» - т. е. без пения, без поклонов, как в те дни, когда особенно трудная служба.

И, наконец, предпоследняя служба Великого Пятка - это вечерня, которая очень много говорит нам и о Великом Пятке, и о Великой Субботе, и о литургическом значении вечерни. Еще раз мы можем видеть, что вечерня стоит на грани двух дней, что граница между богослужебными днями проходит не до вечерни, а как бы внутри нее.

Вечерня по структуре будничная; по возгласе обычное начало, 103-й псалом, великая ектения, и поются стихиры на Господи, воззвах . Эти стихиры целиком посвящены страданиям Христа, событиям Его предательства, мучений, Распятия и смерти, т. е. они целиком относятся к событиям Великого Четверга и Великого Пятка.

После этих стихир совершается вход с Евангелием; это очень редко бывает на вечерне, только в тех случаях, когда будет читаться Евангелие; вечерня Великого Пятка - как раз один из тех редких случаев.

Естественно, поется Свете Тихий , и потом возглашается прокимен и читаются паримии - Исход, Иов и Исайя, т. е. те книги, которые больше всего подходят к преобразованию центральных событий Евангельского повествования.

Затем снова прокимен и чтение Апостола. После Апостола читается особенное Евангелие; формально оно называется 110 зачалом от Матфея, но на самом деле оно является составным Евангелием, потому что в середину там вставляются кусочки из других евангелистов. Оно подчинено принципу составления максимально емкого, максимально полного чтения о страданиях и смерти Христа. Все Евангелия, как мы помним, очень личные; у каждого евангелиста своя манера, свой стиль, своя степень подробности, поэтому пришлось составить такое чтение обо всем, что говорится о Страстех Господних. И это Евангелие, естественно, целиком относится к Великому Пятку и как бы подытоживает все то, что было отслужено в эти дни за утреню, часы и вот сейчас вечерню.

Прочитано Евангелие, сугубая ектения и Сподоби, Господи , просительная ектения, и после нее поются стихиры на стиховне. Эти стихиры на стиховне, помимо своей поэтической и певческой красоты, замечательны тем, что являют нам момент перелома от богослужения Великого Пятка к богослужению Великой Субботы.

Великая Суббота - это день, выделяющийся из всей Страстной Седмицы, это уже заря Воскресения Христова, заря перед восходом Солнца. Он уже окрашен совсем в другие тона, чем прочие дни Страстной, а вот переход к этому светлому дню чувствуется уже в стиховных стихирах на вечерне Великого Пятка.

Эти стихиры прежде всего знамениты тем, что их четыре. Четыре стихиры на стиховне бывают очень редко, в субботу вечера в Октоихе и иногда в Постной Триоди. Обычно стиховных стихир три, а здесь четыре: это заметная разница.

Первая стихира представляет собой знаменитый самоподобен (т. е. текст, который является образцом для певческого исполнения других стихир):

«Егда от Древа Тя мертва, Аримафей снят всех Живота, смирною и плащаницею Тя, Христе, обвив, и любовию подвизашеся, сердцем и устнами Тело нетленное Твое облобызати. Обаче одержимь страхом, радуяся вопияше Ти: слава снизхождению Твоему, Человеколюбче».

Возникает тема погребения Христа, и, казалось бы, это еще события Великого Пятка - погребали Христа наспех, но все-таки прежде того дня, который был велик и ненарушим. Но уже следующая стихира ясно говорит нам о том, что мы будем праздновать в Великую Субботу - сошествие во ад Господа с пречистою Его душою, и победу над смертью и адом; в этой стихире мы услышим чрезвычайно интересный эпитет ада:

«Егда во гробе нове за всех положился еси, Избавителю всех, ад всесмехливый видев Тя ужасеся, вереи сокрушишася, сломишася врата, гроби отверзошася, мертвии восташа. Тогда Адам благодарственно радуяся вопияше Тебе: слава снизхождению Твоему, Человеколюбче».

Здесь говорится о том, что Господь умер, но смерть и ад Им не обладают, смерть не может удержать Его в своих руках, Он больше, Он сильнее смерти, сразу же разрушается ад, падают все оковы (вереи), гробы отверзаются, мертвые воскресают, т. е. совершается победа над смертью. Ад назван всесмехливым. Всесмехливый - этот тот, кто над всем смеется, кому все нипочем. До смерти и Воскресения Христова победа в любом случае была за адом, все люди после смерти шли в ад, так как Рай был закрыт, и в аду пребывали даже праведники - правда, на лоне Авраамовом. Ад назван всесмехливым, потому что он над всеми посмеялся. А здесь пришел неизмеримо Сильнейший его, и победил; Адам радуется, что встретил своего Избавителя.

Подобны первым двум и последующие две стихиры - и по красоте, и по тому, как ярко в них загорается свет приближающегося Воскресения: еще неявно, как бывает, когда небо светлеет утром, а солнца еще нет, но мы уже чувствуем, что близок свет. Заключается этот цикл знаменитой стихирой, которая поется всего два раза в году (еще раз будет повторяться в третью неделю по Пасхе): «Тебе Одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с Древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребена, благосердный плачь восприим…» У нас обычно употребляется очень красивый болгарский распев, в новейшее время он звучит в обработке Турчанинова, но все равно очень хорош.

Начало стихиры говорит о том, как Иосиф с Никодимом увидели мертвым, нагим, непогребенным, поруганным, нуждающимся в заботе - Того, Кто одевается светом, яко ризою, для Кого истинной одеждой является свет, Кто является Творцом света. Опять эти обычные для Страстной парадоксы величия Божия и максимального Его уничижения. Стихира эта большая, и мы не будем ее приводить полностью, но очень советую ее прочесть.

У нас существует традиция во время пения этой стихиры выносить Плащаницу на середину храма. Традиция эта не уставная: о выносе плащаницы на вечерне Великого Пятка нет ни слова ни в современной редакции Типикона, ни в Оке Церковном. В греческом же соборно-приходском и Афонском типиконах этот чин есть, причем подробно расписанный. Спеты стихиры, Ныне отпущаеши , Трисвятое по Отче наш , и поются два особых тропаря. Эти тропари прозвучат сейчас в сжатом варианте, но потом, в богослужениях Триоди Цветной будут все разрастаться, расширяться. Это тропарь «Благообразный Иосиф с древа снем пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв, положи» (т. е. речь идет только о погребении Христа), и на Славу, и ныне уже другой тропарь, который относится больше к Великой Субботе, к рассвету Воскресного дня. Он звучит так: «Мироносицам женам при гробе представ Ангел, вопияше: мира мертвым суть прилична, Христос же истления явися чужд», - уже говорится о явлении Ангела, о воскресном дне. Впоследствии этот тропарь включит в себя еще одну фразу: «Но возопийте, воскресе Господь, даяй мирови велию милость». А сейчас он появляется еще в несколько усеченном виде.

После этого следует окончание вечерни, и должно быть повечерие в кельях. Но у нас кельи далеко, поэтому повечерие (а во многих храмах только лишь один его канон) читается в храме. Реально это выглядит так: выносят Плащаницу, оканчивается вечерня, и сразу у Плащаницы начинают малое повечерие или просто один канон. Этот канон называется так: О Распятии Господни и на плач Пресвятыя Богородицы. Его сочинил Симеон Логофет, и он часто называется Плачем Пресвятой Богородицы.

Уже приходилось упоминать, что прямая речь в богослужении чрезвычайно широко распространена, причем такая прямая речь, о которой в Евангелии даже намека никакого нет. Гимнографы дерзали сочинять то, что мог бы сказать Господь, то, что могла бы сказать Божия Матерь. Крестобогородичны, которые читаются в среду и в пяток, практически все представляют собой прямую речь. И, можно сказать, пиком, концентрацией всех Крестобогородичнов является канон, читаемый на повечерии Великой Пятницы - Плач Пресвятой Богородицы. Он практически целиком состоит из слов Пресвятой Богородицы, обращенных ко Христу, когда Он страдал и умирал на Кресте, но в нем есть один тропарь, слова которого не вкладываются в уста Пресвятой Богородицы. И именно этот тропарь меняет весь облик, все настроение, все устремление, динамику этого канона. Восемь с половиной песен канона - все говорит Пресвятая Богородица, а в конце звучит ответ, к Ней обращенный. Обращение Богородицы ко Христу, конечно же, очень горестное (2-й тропарь 1-й песни): «Вижду Тя ныне, возлюбленное Мое Чадо и любимое, на Кресте висяща, и уязвляюся горце сердцем, - рече Чистая. - Но даждь слово, Благий, рабе Твоей», т. е. Она просит Спасителя, чтобы Он хоть что-то Ей сказал.

«Страха ради иудейска Петр скрыся, и вси отбегоша вернии, оставльше Христа, - Дева рыдающе глаголаше».

Дальше Она сетует о том, как тяжело это видеть (тропарь на И ныне 3-й песни): «Се Свет мой сладкий, надежда и живот Мой благий, Бог Мой угасе на Кресте, распалаюся утробою, - Дева стенящи глаголаше».

И все тропари являют собой горестный плач Богородицы. Кстати, кондак и икос этого канона повторяют кондак и икос из трипеснца Великого Пятка, в котором Богородица спрашивает: «Куда Ты спешишь, может быть, на новый брак в Кане Галилейской?»

Снова следует череда горестных слов Пресвятой Богородицы, и достигают они своего апогея в девятой песни, когда Она говорит, что уже никогда не сможет больше радоваться (1-й тропарь 9-й песни):

«Радость Мне николиже отселе прикоснется, рыдающи глаголаше Непорочная: свет Мой и радость Моя во гроб зайде, но не оставлю Его единаго, зде же умру, и спогребуся Ему». И дальше (2-й тропарь 9-й песни):

«Душевную Мою язву ныне исцели, Чадо Мое, Пречистая вопияше слезящи: воскресни, и утоли Мою болезнь и печаль, можеши бо, Владыко, елико хощеши, и твориши, аще и погреблся еси волею».

А на Славу звучит тропарь, являющий нам слова Христа, которые Он тайно сказал Пресвятой Богородице:

Из книги Проповеди 3 автора Смирнов протоиерей ДимитрийВеликий четверг Если бы мы узнали, что завтра нам придется умереть, то каждый из нас позаботился бы о том, чтобы на этой земле завершить что-то главное. Все мелкие дела мы бы, скорей всего, оставили: забыли о том, что обои остались недоклеены, никто бы, конечно, в прачечную не

Из книги Священная Библейская история Нового Завета автора Пушкарь Борис (Еп Вениамин) НиколаевичВеликая Пятница. На суде у Пилата. Тем временем первосвященники и их слуги привели Христа к воротам крепости Антония, где находилась резиденция правителя Пилата. Пилат был язычником, и потому члены Синедриона не вошли в его дворец, боясь осквернения в пасхальные дни.

Из книги Толковый Типикон. Часть I автора Скабалланович МихаилВеликая пятница Великая пятница была днем самого строгого поста и печали: «день скорби (amaritudinis), в который постимся» . Апостольские Постановления заповедуют могущим проводить его в совершенном посте, без пищи . Папа Иннокентий I (402–417 г.) говорит: «известно, что

Из книги Четвероевангелие автора (Таушев) Аверкий Из книги Закон Божий автора Слободской Протоиерей СерафимВеликая Пятница Служба Великой Пятницы посвящена воспоминанию крестных страданий Спасителя, Его смерти и погребения.На утрени (которая служится вечером в Великий Четверг) посреди храма читаются двенадцать Евангельских чтений, избранных из всех четырех Евангелистов,

Из книги Евангельская история. Книга третья. Конечные события Евангельской истории автора Матвеевский Протоиерей ПавелШестой день – Великая Пятница Окончательный приговор синедриона Мф. 27, 1; Мк. 15, 1; Лк. 22, 66–71 Засияла заря священного дня, в который совершилось предвечное определение триипостасного Божества о спасении рода человеческого крестною смертью Единородного сына Божия господа

Из книги Труды автора Сурожский Митрополит АнтонийБлаговещение – Великая пятница{348} 7 апреля 1961 г. Лк 1:24-38; Мф 27:1-38; Лк 23:39-43; Мф 27:39-54; Ин 19:31-37; Мф 27:55-61Во имя Отца и Сына и Святого Духа.Совпадение в этом году Великой пятницы и праздника Благовещения Пресвятой Богородицы раскрывает перед нами часто от нас ускользающую

Из книги Справочник православного человека. Часть 4. Православные посты и праздники автора Пономарев ВячеславВеликий Четверг Великий Четверг (Четверток) – день, когда Христом на Тайной Вечере было установлено важнейшее христианское Таинство Евхаристии: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: Приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И,

Из книги Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Четвероевангелие. автора (Таушев) АверкийВеликая Пятница Приговор Синедриона (Матф. 27:1; Марк. 15:1 и Луки 22:66-71). Об этом втором, уже официальном собрании синедриона, лишь кратко в одном стихе упоминают Евангелисты Матфей и Марк; подробнее говорит о нем св. Лука. Это собрание было созвано лишь для соблюдения формы

Из книги Теологический энциклопедический словарь автора Элвелл УолтерВеликая пятница (Good Friday).Пятница, предшествующая Пасхе. Особо почитать этот день христиане стали в кон. IV в., когда в Иерусалиме сложилась традиция Страстной недели. На Востоке ее стали называть "Страстной ", а на Западе- "Великой". Западные народы соблюдают Великую

Из книги Человеческий лик Бога. Проповеди автора Алфеев ИларионСлово перед плащаницей. Великая Пятница Свершилось то, ради чего Бог стал человеком, ради чего Сын Божий стал сыном человеческим: свершилась крестная смерть Спасителя.В последние дни Своей земной жизни Господь был оставлен один перед лицом Своих ненавистников, перед

Из книги Творения автора Критский АндрейВЕЛИКИЙ КАНОН ТВОРЕНИЕ СВЯТОГО АНДРЕЯ КРИТСКОГО читаемый в понедельник, вторник, среду и четверг первой седмицы и в четверг пятой седмицы ВЕЛИКОГО ПОСТА Песнь 1 Ирмос: Помощник и Покровитель бысть мне во спасение, Сей мой Бог, и прославлю Его, Бог Отца моего, и вознесу

Из книги Житие, проповеди автора Звездинский Серафим(Великая Пятница 1921 г., Дмитров) У гроба покрытого язвами Христа, взирая на Его прободенные руки и ноги, на рану в ребрах Его - что хочется сказать? Хочется спросить, за какое преступление, за какую вину Он был так мучим? За что предан был на смерть не имевый, где главу

Из книги Основы Православия автора Никулина Елена НиколаевнаВеликий Четверг Тайная вечеря Наступил Великий Четверг, канун еврейской Пасхи. Вечером этого дня иудеи должны были приготовить пасхального агнца с горькими травами и съесть его с пресным хлебом, в память Пасхи, впервые совершенной их предками во время бегства из

Из книги Путешествие ко святым местам в 1830 году автора Муравьев Андрей НиколаевичВеликая Пятница Смерть Иуды-предателя Поскольку по Закону решение о смерти преступника нельзя было выносить ночью, ранним утром Великой Пятницы члены Синедриона повторили над Христом вынесенный ночью беззаконный приговор (Мф. 27.1). После этого они повели Его к

Из книги автораВеликая Пятница Однако же довольно спокойно наступило утро Великой пятницы. Мы снова сошлись на Голгофе для чтения царских часов: в то время раздался говор по Храму: малое число арабов, пользуясь его открытием для армян, поспешило осматривать с буйным любопытством