Варнава гефсиманский о чем молятся. Устроитель Иверской обители на Выксе

В начале прошлого века имя о. Варнавы (Меркулова) из Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры в России было известно от центральных губерний до самых отдаленных ее уголков. Старец принимал народ без различия чина и звания, и каждого приходящего приветствовал ласковым словом: «сынок» или «деточка». Монах строгой аскетической жизни, пастырь, Преподобный Варнава был поставлен на служение Церкви перед ожидавшими Ее испытаниями.

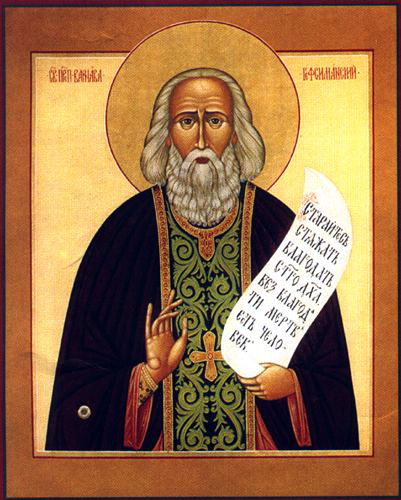

Преп. Варнава Гефсиманский

24.01.1831 г. – 17.02.1906 г.

У двери старца

В иные дни посетители, ожидавшие приема у отца Варнавы, смыкали ряды так плотно, что даже его мать – кроткая, смиренная старица схимонахиня Дария, после нескольких неудачных попыток протиснуться сквозь множество людей, тихо отходила в уголок, пряталась за спинами. А через минуту как вразумление барыням, оттеснившим ее, раздавался высокий, чистый голос батюшки: «Где здесь «монашка»? Пропустите «монашку»… Матушка, ты разве очереди дожидаешься? Зачем же ты отказываешься от своего сына! Я вот от тебя не отказываюсь!»

Но не только перед ней, как по звонку, отворялась дверь его кельи. «Где тут лаврский монах?», – и сам о. Варнава уже пробирался сквозь толпу к растерявшемуся молодому человеку, сбивчиво повторявшему: «Я не лаврский монах, я из Белых Берегов». В ответ раздавалось: «Ну, я знаю, что ты там жил, а теперь будешь жить в Лавре и станешь лаврским монахом». – Ободряя паломника, старец вводил в свою келью того, в ком ему был указан будущий старец и духовник лаврской братии – схиархимандрит Захария, которому предстояло пребыть в до конца, вплоть до ее закрытия большевиками.

Одному из посетителей отец Варнава предсказывал игуменство, другого – плачущего о сыне, по неразумной ревности устремившемся в Африку на помощь бурам[i], – утешал: «Ну, что ты плачешь? Твоего сына завтра же привезут в Москву с другими товарищами на такой-то вокзал». Третью обличал с любовью в утаенном грехе: «Барыня благая, брось ты свой табак курить, вот и будешь у меня золотая». А однажды усадил возле себя молодого человека и вдруг по-отечески обнял его: «Милый ты мой, подвижник, исповедник ты Божий». Спустя годы его посетитель Илья Четверухин станет настоятелем московского храма Святителя Николая в Толмачах, и после гонений, арестов и ссылок, примет мученический венец в одном из пермских лагерей.

«Кормильчик»

Принятие даров Святого Духа, как учат святые отцы, зависит не от возраста и не от усилий подвизающегося. Пост, молитва, и послушание – начало подвига, «венец» же – благодатное просвещение души и в особых случаях – избрание для духовного руководства другими – зависит от Бога.

В 30 лет, имея уже немалую опытность, за послушание принял на себя отец Варнава подвиг духовного окормления, а уже через десять лет стал известен как истинно народный священник.

Быстрое возрастание было подготовлено несколькими обстоятельствами. Родился будущий старец в 1831 г. в благочестивой крестьянской семье под Тулой. Родители его были людьми добрыми, глубоко верующими и трудолюбивыми. Их добродетельная жизнь стала для мальчика первым примером, благой основой душевного и духовного воспитания. С раннего возраста Василий Меркулов – таково было его мирское имя – вместе со старшими ходил на богослужения, стараясь на память учить молитвы, а первыми его «взрослыми» книгами были Псалтирь и Часослов.

Необычный случай, приключившийся с ним в отрочестве, был указанием на богоугодность его занятий и близость к миру высшему, духовному еще на первых ступенях жизни. Однажды во время приступа тяжелой болезни удушливый кашель заставил его приподняться на постели, и в этот момент Василий увидел юношу в светлом одеянии, который, перелистывая книгу, ласково и кротко смотрел на него. Явление Ангела, открытое детскому взгляду, подтвердилось и мгновенным исцелением – боль утихла, словно и не было болезни.

Последующее направление жизни Василия определило общение с монахами. В юности свободные от работы дни он проводил в расположенной поблизости от их села Троице-Одигитриевой Зосимовой Пустыни, где старался помогать по мере сил. Основным мастерством его было слесарное дело: кому старый замок починит, кому приспособит крючок. В тот период Господь послал ему и первого проводника в жизни духовной – известного подвижника, старца Геронтия, возгревшего в нем устремление к монашеству.

Но поворот в судьбе Василия определило паломничество в Троице-Сергиеву Лавру, куда он направился вместе с матерью осенью 1850 года. К богослужениям они ходили вместе, стараясь не пропускать службу, и однажды у мощей Василий пережил необычное благодатное явление. Спустя годы он вспоминал о нем как о великой радости, неведомой прежде, в миг охватившей его с такой силой, что он решил тут же, если будет на то Божие благословение, поступить под кров обители Преподобного Сергия.

В 20 лет, получив родительское благословение, Василий Меркулов поступил в число братии, а вслед за ним пришел в Лавру и его наставник – отец Геронтий, принявший в обители схиму с наречением имени Григорий. По благословению духовника и с дозволения наместника монастыря, молодой послушник поселился в расположенном в 3-х верстах от Лавры Гефсиманском скиту. Здесь он встретил нового руководителя – старца Даниила, строгого постника, подражавшего подвигам древних святых, столь же кроткого в обращении с другими, сколь требовательного к себе.

Жизнеописание Преподобного Варнавы открывает лишь внешнее. Послушаниями его были слесарное дело, работа за свечным ящиком, а потом – чтение в церкви. Но между двух старцев Василий совершенствовался духовно до момента, пока перед самой их кончиной ему не было велено принять как послушание благое бремя своих учителей.

Тогда же, благословляя его, старец Григорий, передал ему и благословение на будущее: устроить по воле Царицы Небесной женскую обитель в отдаленной местности, зараженной расколом.

Год спустя, 20 ноября 1866 г., послушник Василий был пострижен в мантию с наречением ему имени Варнава, а через шесть лет – рукоположен в иеромонаха. К тому времени о. Варнаву знали богомольцы со всех концов России. Это и побудило наместника монастыря архимандрита Антония определить для него в качестве места служения и молитвы Пещерное отделение Гефсиманского скита.

Гефсиманский Черниговский скит

У аналоя в уединенном домке с самой простой обстановкой было развязано множество жизненных «узлов», в таинстве исповеди открывались грехи, забытые и утаенные.

Опытность о. Варнавы граничила с прозрением. Многим беднякам старец помогал, обращаясь к более состоятельным из своих воспитанников. Одним из таких усердных жертвователей на протяжении многих лет оставался известный в те годы петербургский купец Василий Николаевич Муравьев. Не только частные лица, но и храмы, и монастыри получали от него необходимые средства. Порой через руки старца проходили и весьма значительные суммы, сам же он по-монашески довольствовался малым, будучи необыкновенно воздержанным и в еде, и в одежде.

Наконец, пришло время ему исполнить и благословение старца Григория. В начале 1860-х гг. в Нижегородской губернии невдалеке от селения Выкса он подыскал уединенное место для закладки нового женского монастыря. Возведение обители с двумя соборами – в честь Святой Живоначальной Троицы и Иверской иконы Божией Матери – потребовало немалых вложений. И снова помощником о. Варнавы в деле устроения нового монастыря стал его духовный сын В.Н. Муравьев.

Иверская Выксунская обитель

В начале XX века Выксунская обитель стала центром духовного просвещения для всех окрестных жителей, а отец Варнава долгие годы был для ее насельниц внимательным духовником. «Кормильчиком» называли его сестры, «кормильцем» был он и для сотен и тысяч своих духовных воспитанников.

На рубеже

Старцу Варнаве, подвижнику, пребывавшему в неразвлекаемой молитве, спавшему не более трех часов в сутки при постоянном попечении о людях и о святых обителях, Господь даровал прозорливость в отношении не только отдельных лиц, но и всей России и Православной Церкви.

В разных концах страны раздавались в те годы предупреждения о наступающих тяжелых временах. , старцы Оптиной Пустыни, дивеевские подвижницы прямо и иносказательно обращались к соотечественникам, призывая их соблюдать установления Церкви. К этим «пророкам в отечестве своем», чей голос далеко не всегда бывал услышан, принадлежал и о. Варнава. Он говорил о десятилетиях богоотступничества и гонений на Церковь, но даже в такие моменты ободрял надеждой на последующее возрождение Православия: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Есть и свидетельства о том, что предупреждение о предстоящем ему испытании получил от старца и , посетивший его в начале 1905 г., после трагических событий в Петербурге, произошедших вследствие чрезмерной «ревности» людей, ответственных за наведение общественного порядка в столице.

Встреча прп. Варнавы и государя Николая Александровича

Сохранилось предание о том, что преподобный Варнава благословил царя так же, как и в письме, переданном Николаю Александровичу одной из дивеевских стариц, – на принятие мученического венца и терпеливое несение креста тогда, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить.

Икона прп. Варнавы

До последних дней старец Гефсиманского скита укреплял тех, кому предстояло дожить до времени испытаний, а перед самым исходом из жизни временной в 1906 г. он оставил по себе достойного преемника для окормления стада Христова в годы гонений. Его воспитаннику и преданному помощнику Василию Николаевичу Муравьеву предстояло вступить на путь духовного подвига и спустя годы явиться в своем отечестве с ангельским именем Серафим «в силе и славе» своего учителя и старца. Тихая, уединенная Вырица, должна была сохранить, как неугасимую лампаду, благодатный источник духовного опыта и духовной силы.

i. Описанный эпизод относится ко времени англо-бурской войны (1899-1902 гг.)

ii. Новопрославленные Радонежские святые. Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2006. С. 43

1. Новопрославленные Радонежские святые. Преподобный Варнава Гефсиманский. Житие. Духовные поучения. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 2006

2. Филимонов, В. П. Святой преподобный Серафим Вырицкий и Русская Голгофа, СПб.: Статисъ, 2004

3. К 100-летию преставления старца Варнавы Гефсиманского (комментарий в свете веры) // Церковно-Научный центр «Православная энциклопедия». Седмица. Ru (http://www.sedmitza.ru/text/404796.html)

…Не можем мы быть судьями ближнего, так как видим его только согрешающим, а не видим кающимся …

…Не опускайте церковных служб. Что делать? Иногда и не хочется идти или трудно рано встать к службе. Понудьте себя, за это-то и награда вам готовится от Господа…

Преподобный Варнава Гефсиманский

Б лагодать Святого Духа — Гнев — Крестное знамение – Молитва. Иисусова молитва — Монахам. Спасение в обители — Нестяжательность — Осуждение — Пост — Празднословие — Причащение — Россия — Скорби и искушения — Смирение и послушание — Упокоение усопших. Помощь новопреставленным — Храм Божий. Не опускайте церковных служб — Краткое жизнеописание старца

Преподобный Варнава Гефсиманский (1831-1906):

Благодать Святого Духа

Старайтесь стяжать благодать Святого Духа , потому что без благодати мертв есть человек, а стяжать ее надо молитвой теплой, со слезами горячими и умилением, кротким терпением и смирением и со страхом Божиим. Молитесь за творящих вам напасти и старайтесь всегда читать молитву Иисусову; весь ум ваш да будет в Боге, потому что как птице нельзя лететь без крыльев, так и человек не может приблизиться к Богу без молитвы. Андрей Христа ради юродивый видел инока, идущего и шепчущего молитву, из уст же его исходяще пламень и досязаше до Небеси Ангел же Божий идяше одесную его и имеяше в руце меч, имже отгоняше бесов.

Гнев

Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4, 26); аще и прилучится на кого разгневаться, сейчас же со смирением испросите взаимно прощения друг у друга, потому что Господь не принимает молитвы и ничего от гневающихся.

Крестное знамение

Крестное знамение

О необходимости всегда прибегать под защиту святого Креста и о силе крестного знамения отец Варнава в поучение сестрам приводил следующий рассказ.

Одна кроткая, смиренная девица проживала несколько лет в монастыре. Враг рода человеческого не оставил в покое эту добродетельную девицу, щедро одаренную от природы прекрасной наружностью. Один юноша, увлекшись ее красотой, упрашивал ее оставить монастырь и выйти в мир. Не получая ее согласия на это, он обратился за содействием к родному дяде инокини, который также желал, чтобы она оставила тихую обитель и возвратилась в мир. Но и после того девица осталась непреклонной в своем намерении до конца дней своих служить одному Господу. Она решилась жить в монастыре, мужественно побеждать врага, действовавшего через этих людей. Видя ее твердость, решился сатана на последнее средство к совращению ее с доброго пути. Явившись к инокине в образе дяди ее, он стал прямо-таки упрашивать ее возвратиться из монастыря в мир. Обольститель говорил, что она может получить спасение и в миру, как спаслись великие пророки, апостолы и некоторые святые жены. Юная девица смутилась, слыша такие доказательства правоты слов и убеждений мнимого дяди своего. Но не поколебалась она и при этом в своем намерении не оставлять обитель и, призывая на помощь Пресвятую Богородицу, оградила себя крестным знамением. Мгновенно с шумом исчез обольститель, не терпя силы крестного знамения, и девица увидела, что она одна. Тут бедная инокиня ясно познала, что совершилось с ней.

Молитва. Иисусова молитва

Каждое утро и вечер поверяйте свою совесть, уделяйте на это благое дело хотя по десять или пятнадцать минут ежедневно, и вы со временем получите от этого большую пользу. Встав утром, благодарите Господа за прошедшую ночь и просите, чтобы Господь помог и день провести безгрешно. Вечером молитесь со слезами и с сокрушенным сердцем умоляйте Господа о прощении ваших согрешений, молитесь усерднее за благотворителей вашей обители, которые, надеясь на молитвы ваши, ради Царствия Небесного не оставляют вас своими милостями, молитесь о своих сродниках, живых и умерших, и о всех православных христианах.

Каждое утро и вечер поверяйте свою совесть, уделяйте на это благое дело хотя по десять или пятнадцать минут ежедневно, и вы со временем получите от этого большую пользу. Встав утром, благодарите Господа за прошедшую ночь и просите, чтобы Господь помог и день провести безгрешно. Вечером молитесь со слезами и с сокрушенным сердцем умоляйте Господа о прощении ваших согрешений, молитесь усерднее за благотворителей вашей обители, которые, надеясь на молитвы ваши, ради Царствия Небесного не оставляют вас своими милостями, молитесь о своих сродниках, живых и умерших, и о всех православных христианах.

Иисусова молитва

Убеждая сестер стараться научиться молитве Иисусовой и денно и нощно прославлять Пречистую Богородицу, старец нередко приводит следующий замечательный рассказ. Из этого рассказа особенно ясно видно, как велика награда и сколько великих искушений представляется имеющим непрестанно в уме и сердце молитву Иисусову.

«Один благочестивый инок, — рассказывает старец, — старался научиться молитве Иисусовой и, наконец, после великих усилий приобрел себе этот дар непрестанного призывания всесильного имени Иисусова, коим всю жизнь нещадно поражал невидимых духов злобы. Не имея возможности лично приступить к подвижнику, лукавый враг поселил ненависть и злобу к нему в сердце другого брата-инока, который с той поры всячески старался повредить и досадить своему брату.

Стоя однажды в храме за утреней, этот брат взглянул в сторону ненавидимого им инока и увидел, что возле него стоит прекрасная Жена в черном одеянии инокини и плетет венок из цветов, которых подле Нее лежит весьма много. Берет Она девять роз белых и десятую пунцовую и вплетает их в венок. При возгласе иеродиакона: «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим» — Жена вдруг поднялась на воздух и увенчала инока сплетенным венцом.

В ужасе брат этот пал на помост церковный. Затем, подошедши к иноку, увенчанному от руки Прекрасной Жены чудным венком, он падает на колена пред ним и умоляет открыть ему, чем он так благоугодил Богу и Царице Небесной, что заслужил такую награду от Нее. Благочестивый инок-молитвенник с удивлением и смирением отвечал, что ничего за собой доброго не знает, кроме навыка к безмолвному творению молитвы Иисусовой. Он молился постоянно так: девять раз произносил молитву Иисусову и десятый – песнь Богородице.

Понял тут брат, почему Прекрасная Инокиня вплетала в венок через каждые девять белых роз одну пунцовую. Умилился он душой и просил благочестивого инока принять его к себе в ученики».

Монахам. Спасение в обители

Монахам. Спасение в обители

На вопрос одной новоначальной сестры монастырской к старцу: «Скажи мне, отче, слово на пользу, как мне спастись?» — старец в ответ на сие сказал ей: «Если вступление твое в обитель, чадо мое, поистине только ради любви к Богу и спасения души, то сие соблюди: во-первых, постарайся понудить себя на все доброе, будь добра, благочестива, кротка, смиренна и приветлива со всеми; встретившись с сестрой, поклонись ей, испроси благословения; если что спросит, ответь со смирением, потом испроси прощения и молитв и уходи; походка чтобы была неспешная, скромная, глаза всегда имей опущенные вниз, представляй себе, что из земли взята, в землю и отидеши; свою совесть каждый вечер поверяй и очищай ее искренним покаянием, отнюдь никого не осуждай, не гневайся и никого не уничижай, на всех смотри одинаковыми глазами, с одинаковым сердечным расположением и в простоте сердца своего принимай всех как Самого Христа, всегда смотри только на свои недостатки, укоряй и уничижай себя ежедневно и считай себя хуже всех, — и будешь поистине жить с Богом!»

На ответ сестры, что это возможно лишь только совершенным подвижникам, старец отвечал: «Юность если имеет смирение, сего ей достаточно, ибо Бог ничего более не требует от юного, как только чистоты и смирения; ты же, чадо, подвизайся, содержи уста твои во многом молчании, будь медленна на беседу и скора на молитву, укоряй себя ежечасно, говори себе всегда так: «Знаешь ли, душа моя, что мы грехами превзошли и бесов, а доброго дела никакого не сделали, и горе нам будет, — какой ответ воздадим мы в День Судный?» Во все течение жизни твоей постарайся всегда содержать в себе молитву сию и с сокрушением сердца повторяй мысленно на всякое время: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную!» и «Боже, очисти мя, грешную!» Повторяй в себе и эти слова: От тайных моих ичисти мя, и от чуждих пощади раба Твоего (Пс.18, 13-14). А посему, чадо, уповай всегда на помощь Божию, а себя всегда считай за безполезный прах – отсюда и последует исправление…

Итак, чадо мое! Понудь себя на все сие доброе, будь смиренна сердцем, дабы Дух Святый возжелал вселиться в тебя, и Он подаст тебе силу отвергнуть от себя всякое житейское попечение. Знай и то, что без борьбы и принуждения никому ничего не достается, а тем более душевное спасение, чего и должны мы всеми силами стараться достигать, тогда и будем истинные монахи не по одежде только, а по душе и сердцу. В чем да поможет тебе Бог!»…

Живя в обители, знайте, что она охраняет вас от многих соблазнов. Жизнь в монастыре удобно ведет ко спасению: тут непрестанно можно слышать Святое Евангелие, апостольские и святых отец поучения, а посему должны пребывать всегда в молитве; которые же допускают в этом леность, у тех закосневает сердце и доходит до неверия, и тяжко согрешают они пред Богом. Ибо и Спаситель говорит: бдите и молитеся, да не внидете в напасть (Мф.26, 41)…

Кто терпит много в здешней жизни, в особенности понапрасну , то, сестры, о, как близок к тому и с какой любовью смотрит на того Сам Подвигоположник Господь и Его Всепетая Матерь и как радуются о нем все святые Ангелы, и невидимо возлагают на того райский пресветлый венец, и приуготовляют нескончаемое вечное блаженство в Будущей Жизни! А как кратковременна здешняя жизнь! Как сон пройдет вся слава, все почести и богатство, а будущность наша бесконечна! Спасайтесь о Господе!..

Пустыня и уединение собирают добро, а соблазны мира расточают его. Ничем мы не грешим так, как языком, в уединении же убегаем того греха. Юным же наипаче должно держаться уединения, да не подадите и да не приимете соблазна. Полюбить же уединение вы тогда только можете, когда реже будете оставлять келью и когда будете принуждать себя к уединенной жизни; впоследствии, сестры, найдете в ней сладчайшее утешение. Очень похвально для инокини как можно реже выезжать в мир и даже совсем не желать этого. Как свято ваше тихое убежище, неужели возможно сменять его на суетный мир, где сама мудрость безсильна ? Оставьте суетное людям суетным, а вы занимайтесь тем, к чему вас Господь призвал, и тогда да ничто же не нарушит спокойствие вашего сердца и ваш душевный мир.

Нестяжательность

Не ропщите, сестры, и не падайте духом, если кому из вас придется потерпеть недостаток, скудость в чем-либо: нам, монахам, богатство вовсе не на пользу, это дело мирян, а мы иноки. Иначе должна быть и жизнь наша с миром; наше богатство, при помощи Божией, должно состоять в приобретении всех добродетелей и неуклонном исполнении Его святых заповедей. Господь знает, что нам нужно, то и посылает. Нестяжательность – это первая ступень ко спасению, будьте всем и малым довольны, о всем благодарите Бога, и Господь вас не оставит.

Осуждение

Убедительно просит старец сестер избегать в своих обычных разговорах всяких пересудов, укоров и иногда совершенно неправильных обвинений посторонних в чем-либо греховном. Мы часто поступаем в данном случае легкомысленно. Судить ближних не имеем власти, да и судить-то правильно весьма часто не можем.

«Один брат, — рассказывает батюшка сестрам, — живя в монастыре много лет, был невнимателен к обязанностям монашества: то к обедне опоздает, то утреню проспит… Все почитали его нерадивым. При кончине же его все с удивлением заметили какую-то необыкновенную радость, светившуюся на его лице, и спросили его:

«Один брат, — рассказывает батюшка сестрам, — живя в монастыре много лет, был невнимателен к обязанностям монашества: то к обедне опоздает, то утреню проспит… Все почитали его нерадивым. При кончине же его все с удивлением заметили какую-то необыкновенную радость, светившуюся на его лице, и спросили его:

— Что ты так весел? Разве тебе не страшно умирать? Ведь ты всегда жил в небрежении.

— Нет, не страшно, — отвечал он. – Со времени вступления моего в монастырь я никого не осуждал и ни на кого злобы не имел. Жил я все время с полной верой в слова Спасителя: не осуждай – и не будешь осужден, прощай – и будешь прощен. Теперь же я видел Ангелов Божиих, разорвавших рукописание грехов моих. Поэтому я радостно отхожу в вечность.

Из этого видно, поясняет старец, что не должно спешить с обвинением и тех, кто, по-видимому, действительно виноват, потому что всегда можно осудить невинного. И действительно, не можем мы быть судьями ближнего, так как видим его только согрешающим, а не видим кающимся. Каждая из сестер должна усиленно следить за собой, замечать и искоренять собственные погрешности и дурные наклонности. Тогда никто не станет судить ближнего – не только судить, а будет считать его гораздо даже лучшим себя.

Но если кто из вас, замечая свои грехи, внимательно следя за своими сокровенными мыслями, впадет в уныние и отчаяние, тогда вдвойне погрешит, ибо самая эта безнадежность есть величайший грех.

Итак, наша обязанность – быть терпеливыми в перенесении скорбей, всем довольными в жизни. Главное же – вы не должны давать какого-либо повода приразиться к нам темным духам. Это да будет вашим подвигом: не храните злобы на ближнего в своем сердце, как сказано: солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф.4, 26). Обуздывайте язык свой, чтобы не говорить злого во гневе на ближнего. Сказанного слова не возвратишь, а оно, произнесенное во гневе, острее ножа поражает сердце ближнего …

Есть у вас привычка: соберется вместе вас несколько и начинаете судить, кто хорошо живет, кто плохо; старайтесь, сестры, Бога ради, я вас прошу, никого никогда не осуждать, вы видите только согрешающих, а покаяния их не видите, покаяние же чистосердечное есть второе крещение: как бы велик ни был грех, он после сокрушения и чистосердечного покаяния прощается, и этот человек делается чистым и приятным Богу. Не на начало смотрите, а на конец, что покажет.

Пост

На вопросы некоторых сестер, обращающихся к старцу за благословением употреблять в пищу мясо,

что им предписывается нередко врачами для излечения той или другой болезни, старец строго внушает сестрам отнюдь не следовать такому совету докторов.

На вопросы некоторых сестер, обращающихся к старцу за благословением употреблять в пищу мясо,

что им предписывается нередко врачами для излечения той или другой болезни, старец строго внушает сестрам отнюдь не следовать такому совету докторов.

— Батюшка! Да что же делать-то, когда совсем нет сил нести даже самые легкие послушания, — возражают ему некоторые страдалицы. – Ведь нам и самим тяжело подумать о мясной пище, да и так-то жить, не принося пользы для святой обители, отягощая собой лишь других, не хочется, болит об этом душа. Нам бы только поправить несколько свое здоровье, батюшка!

— Но мясной пищей вы, сестры, нисколько не поправите своего здоровья, если только еще его больше не расстроите. Здоровье – дар Божий . Но если оно по воле Божией отнято у нас, может быть для спасения душ наших, то следует ли нам нарушать правила иноческого жития, установленные святыми отцами? Следует заботиться о том, чтобы, укрепивши силы телесные, в то же время не расслабить сил душевных.

Нам, монахам, более должно заботиться о душе, нежели о здоровье и покое тела; должно стараться посильными трудами и терпением изыскивать путь ко спасению, а за скорби и различные лишения, ниспосланные от Бога, благодарить Его, потому что они – лествица на небо.

Мне самому, сестры, врачи советовали оставить на время постную пищу и есть мясную. Иначе, говорили они, я проживу не долее двух дней. Это было в первое время по вступлении моем в обитель, когда действительно я был почти в безнадежном состоянии.

Но, не получив согласия и благословения моих старцев на вкушение мяса, я отказался есть его и вот остался же жив.

Ведь Сама Матерь Божия, указывая одному иноку путь ко спасению, заповедала ему не вкушать мяса. Усердно просил этот инок Царицу Небесную указать ему этот желанный путь, и Она, Владычица, явившись ему, сказала: «Не ешь мяса, не пей вина, чаще молись Богу и будешь спасен».

Итак, сестры, еще раз повторяю вам: не думайте вы получить себе здоровье только от питания себя мясом, ибо без воли Божией не поможет вам и мясо, а пожалуй, и повредит еще. Поэтому убедительно прошу вас, сестры, всегда и во всем полагайтесь на волю Божию, а не на свой человеческий разум, советующий вам, как и в сем случае, нарушением постановлений Святой Церкви принести себе якобы некоторую пользу. Святой апостол говорит: Когда я немощен, тогда силен» ; также сказано, что сила Божия в немощи совершается (2 Кор.12, 9).

Празднословие

Берегитесь, сестры, почасту оставлять кельи ваши и ходить без крайней нужды к другим сестрам, хотя и будете кем призываемы, дабы не согрешить празднословием, памятуя, что за каждое праздное слово мы воздадим Богу ответ; аще себя не понимаем, то можем ли рассуждать или учить других ? Лучше нам претерпеть временную скуку, чем за наше нерадение впоследствии терпеть нескончаемую вечную муку, от чего да избавит вас Господь. Помни последняя твоя – исход и Страшный Суд, — вовеки не согрешишь.

Причащение

Также, сестры, советую вам во все святые посты, а также аще приключится какая болезнь, как можно чаще с верой, с умилением и сокрушением сердца приобщаться Святых Тайн, потому что приобщение Тела и Крови Христовой отгоняет все искушения, просвещает сердце и соединяет дух со Христом, оно есть исцеление души и тела.

Россия

Но когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет.

Скорби и искушения

…Без скорбей и искушений невозможно нам и спасение . Велико искушение – тут-то и борьба: проси помощи у Подвигоположника Господа, от Которого великая награда готовится потерпевшим искушение.

Смирение и послушание

Старайтесь стяжать смирение и послушание

. Помните, что Сам Господь говорит нам: На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих

(Ис.66, 2). Смиренный всецело предает себя воле Божией

, ничем не гордится,

всякий успех в деле приписывает не своим способностям, а Благости Божией, ни в чем не доверяет своему разумению, во всем безпрекословно следует повелению настоятельницы или рассуждению своего отца духовного…

Старайтесь стяжать смирение и послушание

. Помните, что Сам Господь говорит нам: На кого воззрю, токмо на кроткаго и молчаливаго и трепещущаго словес Моих

(Ис.66, 2). Смиренный всецело предает себя воле Божией

, ничем не гордится,

всякий успех в деле приписывает не своим способностям, а Благости Божией, ни в чем не доверяет своему разумению, во всем безпрекословно следует повелению настоятельницы или рассуждению своего отца духовного…

Сестры, будьте готовы отвечать на всякое слово, которое услышите: прости меня; этим стяжете смирение, которое разрушает все козни врага.

На вопрос сестры: «Каким образом легче побеждать всякое искушение вражие?» — старец отвечал: «Победа вражескому искушению состоит в молчании, смирении и преданности себя воле Божией ; все дела смиренномудрого благоугодны Богу и похвальны пред святыми Ангелами Его, грозны же и страшны бесам».

Сестры! Постарайтесь приобрести смирение нелицемерное в душе и сердце вашем, считая всегда себя самой последнейшею из всех и грешнейшею пред Богом, помня то, что лучше грешник смирен пред Богом, нежели праведник горделив . Имейте послушание безропотное и строго наблюдайте, дабы не исполнять своей воли и желаний, да будет вам известно, что с нашей волей часто соединяется и воля врага душ наших – диавола, а потому без совета и спроса старших ничего не делайте.

Упокоение усопших. Помощь новопреставленным

За новопреставленных молитесь , сестры, усерднее; по разлучении души от тела каждая душа очень нуждается в молитве, и с усердием возносимые за новопреставленных молитвы много помогают и делают утешительного и отрадного каждой душе; а я вам замечу, сестры, что у вас молитва за усопших охладевает; вот вам мое завещание – по двенадцать поклонов каждое утро и вечер за усопших .

Храм Божий. Не опускайте церковных служб

Храм Божий. Не опускайте церковных служб

…Прошу вас, не опускайте церковных служб . Что делать? Иногда и не хочется идти или трудно рано встать к службе. Понудьте себя, за это-то и награда вам готовится от Господа. Неопустительное присутствие при богослужениях со вниманием и усердной молитвой будет возгревать в вас любовь к Богу и тщательному исполнению Его святых заповедей. Свободное от богослужений и от послушаний время, советую и даже с усердием прошу, не проводите праздно, более читайте душеспасительные книги, делайте из них выписки для большей памяти, удаляйтесь, как можно, от разговоров о мирском, шуток и смеха.

При первом ударе в колокол спешите в церковь. Пришедши, встав на своем обычном месте, помолясь, испроси у предстоящих благословения; встав прямо, не переступай с ноги на ногу, глаза и руки имей опущенные вниз, не смотри по сторонам, не разговаривай и отнюдь не смейся, тщательно блюдись, чтобы мысли не рассеивались чем-либо посторонним, помни, что место сие есть свято, храм Божий – рай земной, и устремляй ум свой горе к Богу, из глубины души взывай к Нему: «Боже, очисти мя, грешную!» или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешную». Со вниманием слушай поемое и читаемое, и тогда Господь не оставит вас, согреет Своей Благодатью сердца ваши к тщательному исполнению Его святых заповедей.

Краткое жизнеописание старца

Краткое жизнеописание старца

Еще при жизни преподобный Варнава был назван «старцем-утешителем». К месту его подвигов – Гефсиманскому скиту при Троице-Сергиевой Лавре – стекались паломники со всей Руси. Невозможно пересказать случаи прозорливости преподобного Варнавы. Многим старец предсказал их будущую жизнь и заповедал, как им поступать в затруднительных случаях, когда они не смогут уже приезжать и спросить его лично – его не будет в живых. Эти пророческие указания и назидания, в свое время часто непонятные, впоследствии, после революции, в годы гонений, помогали людям жить и спасаться, когда мудрого руководителя в духовной жизни найти стало трудно.

Служение преподобного Варнавы Иверской Выксунской обители было для него подобно служению преподобного Серафима Саровского Дивеевской обители. Основав эту обитель в 1863 году, старец никогда не переставал заботиться о сестрах, ввел в ней строгий устав, духовно окормлял сестер в своих многочисленных письмах. Шесть-семь раз в году преподобный Варнава приезжал в обитель и в устных беседах, которые и приводятся ниже, показывал себя истинным окормителем своей огромной духовной семьи.

По книге: «Беседы великих русских старцев о Православной вере,

спасении души и различных вопросах духовной жизни».

Издательство ЗАО «Тираж-51», 2004г.

СТАРЕЦ ВАРНАВА - ГЕФСИМАНСКИЙ ЧУДОТВОРЕЦ. """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 23 декабря 1857 года юный Василий (так звали старца в миру) становится послушником Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры, и лишь спустя почти десять лет, 20 ноября 1866 года, принимает монашеский постриг под именем Варнава. В 1871 году Варнава рукоположен в иеродиаконы, 10 января 1872-го – в иеромонахи, а еще некоторое время спустя наместник Лавры утвердил его в звании народного духовника Пещер Гефсиманского скита. С этого момента начинается известность Варнавы среди верующих. За его благословением идут паломники из многих уголков России. Всех приходящих мужчин он называл "Мои сынки", а женщин "Мои дочки". Люди его называли "Мудрый простец"! Среди "сынков" старца Варнавы был и сам последний Российский император Николай Второй Романов. В январе 1905 года, буквально за год до смерти старца Варнавы в скит приехал император Николай Второй. Император навестил известного старца. Старец Варнава принял императора Николая в своей кельи. Конечно остаётся неизвестным о чём говорил святой-царь страстотерпец Николай со святым преподобным старцем. Станет только известно, что старец предсказал царю мученическую кончину и благословил царя на этот мученический подвиг. Почти 20 лет под духовным окормлением старца Варнавы находился и сам святой преподобный Серафим Вырицкий и благодаря старцу Варнаве из иеромонаха Серафима произошло возрастания великого святого Божьего угодника. В свидетельствах современников, общавшихся со старцем Варнавой, содержится много примеров прозорливости старца. Одному из посетителей отец Варнава предсказывал игуменство, другого – плачущего о сыне, по неразумной ревности устремившемся в Африку на помощь бурам, - утешал: «Ну, что ты плачешь? Твоего сына завтра же привезут в Москву с другими товарищами на такой-то вокзал». Третью обличал с любовью в утаенном грехе: «Барыня благая, брось ты свой табак курить, вот и будешь у меня золотая». А однажды усадил возле себя молодого человека и вдруг по-отечески обнял его: «Милый ты мой, подвижник, исповедник ты Божий». Спустя годы его посетитель Илья Четверухин станет настоятелем московского храма Святителя Николая в Толмачах, и после гонений, арестов и ссылок, примет мученический венец в одном из пермских лагерей. В иные дни посетители, ожидавшие приема у отца Варнавы, смыкали ряды так плотно, что даже его мать – кроткая, смиренная старица схимонахиня Дария, после нескольких неудачных попыток протиснуться сквозь множество людей, тихо отходила в уголок, пряталась за спинами. А через минуту как вразумление барыням, оттеснившим ее, раздавался высокий, чистый голос батюшки: «Где здесь «монашка»? Пропустите «монашку»… Матушка, ты разве очереди дожидаешься? Зачем же ты отказываешься от своего сына! Я вот от тебя не отказываюсь!» Старец любил молиться каждую свободную минуту. Молился он и за трудами мысленно или шопотом. Он постоянно каился в своих грехах и всю жизнь постился ежедневно. Но все эти подвиги старец тщательно скрывал в себе от мира, от людских глаз. Перед смертью в 1906 году он предсказывал гонение безбожной власти на Церковь: - Будут на Церковь нашу страшные гонения и будет разрушение храмов. Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханные до ныне горе и мрак охватят всё и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение. Настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Будет небывалый расцвет Церкви Христовой. Перед концом будет этот расцвет. Старец Варнава основал ещё один монастырь, Выксунский женский,в честь иконы Богородицы Иверской в Нижегородской области. Место для будущей обители отметил веточкой преподобный Варнава Гефсиманский осенью 1863 года. В 1864 году на этом месте на средства купцов была выстроена богадельня на 12 человек. Община увеличивалась, появлялись новые постройки, и преподобный Варнава прислал Иверскую икону Божией Матери, благословив общине называться Иверской. В начале XX века в иконописной мастерской монастыря был сделан список размерами полтора на два метра. Список с иконы прославился как чудотворный, икона подаренная отцом Варнавой не сохранилась. В городе Выксе установлен памятник старцу Варнаве. 2 марта, (а по старому стилю 17 февраля) 1906 года старец Варнава умер в алтаре храма прямо у престола после того как совершил таинство исповеди в храме. Похоронили его в пещере того самого Гефсиманского скита в котором он служил, там же в храме ныне и почивают его святые мощи. В 1989 году Русская Православная Церковь подняла вопрос о канонизации святого старца Варнавы. Шесть лет собирались материалы о старце и свидетельства о духовной помощи и исцелениях от тех людей, кто почитал старца. В 1995 году старец Варнава был канонизирован в лике святых преподобных отцов. МОЛИТВА ПРЕПОДОБНОМУ ВАРНАВЕ О преподобие отче Варнаво, пастырю наш кроткий и утешительный, милостивый помощниче и теплый о нас молитвенниче! Ты измлада чадо благословения Божия быв, образ послушания родителем, повиновения Господом и служения ближним показал еси. Заповеди Господни возлюбив, в лавру Преподобного Сергия притекл еси и того верный ученик явился еси. Во обители же Божия Матери повелением настоятеля Аввы Антония пребывая, дух смиренномудрия, кротости и терпения стяжал еси и дар рассуждения и прозрения помышлений душевных от Бога приял еси. Сего ради монашествующим духовный наставник, инокинем созидатель обители Иверския на Выксе реце и всем страждущим и болезнующим целитель и попечитель милостивый даже до часа смертнаго был еси. По преставлении же твоем Бог многия милости почитающим память Твою яви и иноком учителя Тя верна дарова. Темже молим Тя, праведный отче, якоже и прежде ходатайствуй пред Богом молитвами Твоими всем людем во всяцем звании дух утешительный стяжати и коемуждо потребная обрести: юным - послушание и целомудрие страхом Божиим сохранити; в возрасте сущим - любовь Божию и согласие стяжати; алчущим - не токмо хлебом насущным, но и наипаче словом Божиим насытитися; плачущим - утешитися; изгнанником и странником - пристанище обрести; в темнице сущим - от уз свободитися; благочестивым - в Дусе Божием возрасти и смиренномудрия достигнути. Сшествуй нам во всех путех жизни нашея, паче же умоли Господа нашего о прощении прегрешений и неправд наших и к свету заповедей Божиих стопы наши направи, да единым сердцем и усты славим Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

17 февраля / 2 марта Церковь чтит память преподобного старца Варнавы Гефисманского - духовника Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры.

Преподобный Варнава Гефсиманский, в миру Меркулов Василий Ильич, родился 24 января 1831 года в селе Прудищах Венёвского уезда Тульской губернии, последним, 7-м, ребенком у крепостных крестьян Ильи и Дарьи Меркуловых. Родители нарекли его в честь святого Василия Великого. Как вспоминал о своем детстве старец, был он шустрым и подвижным. Добродетельная жизнь родителей - особенно матери, будущей его постриженницы - стала основой душевного и духовного воспитания. С раннего возраста вместе со старшими ходил на богослужения, стараясь на память учить молитвы. Благочестивые родители отдали своего отрока в школу псаломщиков, где тот изучал Часослов и Псалтирь. Однажды во время приступа тяжелой болезни удушливый кашель заставил его приподняться на постели, и в этот момент отрок увидел юношу в светлом одеянии, который, перелистывая книгу, ласково и кротко смотрел на него. Явление ангела подтвердилось мгновенным исцелением – боль утихла, словно и не было болезни. По свидетельству матери, мальчик еще дважды избежал гибели благодаря помощи Божией: остался живым под колесами экипажа и после падения с печи. С наступлением отрочества Василий стал серьезен, избегал шумных игр.

В 1840 году помещик продал семью Меркуловых в село Наро–Фоминское Московской губернии. Новый владелец приказал обучить Василия слесарному делу. В свободное от ремесла время отрок посещал располагавшуюся недалеко от их дома Зосимову пустынь, где познакомился с отшельником – монахом Геронтием, который вскоре стал его духовником.

В 1850 году мать отправилась с ним на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру. Там, по воспоминаниям старца Варнавы: "по окончании службы в Троицком соборе, подошел я приложиться к мощам преподобного Сергия и, когда прикладывался, почувствовал великую радость на душе. То было тогда для меня не объяснимо, но так сильно охватило меня всего, что тут же у раки угодника Божия, окончательно решил, если Богу угодно будет, поступить под покров его обители."

В 1851 году юноша ушёл в Лавру. Вскоре в обитель прибыл и его наставник, монах Геронтий, в схиме Григорий, у которого Василий стал келейником. В 1852 году, по благословению своего духовного наставника, Василий перешел в располагавшийся в трех верстах от Лавры Гефсиманский скит. Духовный отец благословил его на послушание старцу монаху Даниилу. Старец Даниил обучал его полному отвержению своей воли: по воспоминаний старца Варнавы "без благословения старца я ничего не мог делать, иначе батюшка строго взыскивал с меня за своеволие."

Только 17 ноября 1856 года Василий получил от помещика отпускную грамоту, после чего 23 декабря 1857 года он стал послушником.

Несколько лет пробыл на слесарном послушании в Лавре. Позже был приставлен к свечному ящику, также получил благословение читать в церкви Апостол и поучения из Пролога.

В 1859 году был переведен в Пещерное отделение Гефсиманского скита - будущий Черниговский скит - в котором и остался до своей кончины. Здесь ему приходилось водить богомольцев по пещерам, одновременно он исполнял послушание келейника у своего старца монаха Даниила.

С благословения своего старца Василий посещал и первого своего наставника - схимонаха Григория, который скончался в 1862 году. Перед кончиной старец Григорий возвестил ему волю Божию: принять на себя подвиг старчества после смерти обоих своих наставников. При этом он подал ему две большие просфоры и завещал ученику своему: "Сим питай алчущих, словом и хлебом, тако хощет Бог!" В конце беседы старец Григорий открыл своему ученику еще одно Божие предназначение: им должна была быть основана женская обитель, притом далеко от Москвы. Старец сказал своему духовному чаду, что Сама Царица Небесная попечется о будущей обители, укажет и место ее. Во имя Её и должна быть освящена обитель.

В конце 1863 года Василий впервые отправляется в село (ныне город) Выксу Нижегородской губернии - отыскивать место будущей обители. В версте от села он избрал уединенное место и долго горячо молился здесь, потом сотворил поклоны на все четыре стороны, вкопал на месте будущей обители крест, а на месте святого алтаря водрузил сломанную ветку. Вскоре по его желанию место было освящено принесением туда местночтимой чудотворной Оранской иконы Божией Матери.

28 ноября 1863 года, накануне молебна Оранской иконе, иеромонаху Иову из Оранского Богородицкого монастыря, было дано чудесное видение и заверение Самой Божией Матери о будущей обители. Новая Иверская обитель началась в 1864 году с богадельни. В дальнейшем старец организовал пожертвования для будущей обители, непосредственно руководил как строительством, так и духовной жизнью монастыря, составил его устав, по нескольку раз в год посещал обитель, переписывался с насельницами, совершал постриг послушниц.

20 ноября 1866 году, после смерти старца Даниила, послушник Василий был пострижен в монашество строителем Гефсиманского скита иеромонахом Анатолием с наречением в честь святого апостола Варнавы.

29 августа 1871 года был рукоположен во иеродиакона в Николо-Угрешском монастыре епископом Дмитровским Леонидом (Краснопевковым). 20 января следующего года был рукоположен во иеромонаха в Высокопетровском монастыре епископом Можайским Игнатием (Рождественским).

24 января 1873 года лаврский наместник преподобный Антоний (Медведев) утвердил отца Варнаву народным духовником Пещерного отделения Гефсиманского скита. Вскоре он также стал и братским духовником пещер, а в 1890 году - духовником всего скита.

В окормлении иноков преподобный проявлял рассудительность и внимание к каждому насельнику, "принимал на себя несение немощей своих духовных чад."

Вместе с келейником жил в домике при пещерах, ежедневно принимал от пятисот до тысячи чел. К прозорливому старцу Варнаве приходили паломники со всей России, он помогал людям каяться, давал душеспасительные советы, по его молитвам исцелялись страждущие. Чаще всего старец советовал больным теплее молиться и чаще приступать к принятию Святых Таин Христовых. Кроме того, советовал воздерживаться от излишеств во всём. Паломники отмечали особую "духовную трезвость", "мягкость" и осторожность в его пастырской практике. По молитвам подвижника разрешались семейные неурядицы, происходило множество исцелений. Легкие болезни он советовал исцелять строгим постом ("хлеб да вода не сделают вреда"), при тяжелых заболеваниях иногда сам рекомендовал тех или иных врачей.

Одним из самых ярких случаев связанных с преподобным старцем было исцеление крестьянина М.Я. Сворочаева. Однажды к старцу приехала жена разбитого параличом крестьянина Михаила Сворочаева, она просила помолиться о несчастном, который вот уже десять лет как прикован к постели. Старец Варнава благословил женщину и сказал: "Молись раба Божия, молись: Господь милостив – встанет твой муж..." Вернувшись домой, женщина восславила Господа: исцеленный муж вышел встречать её на крыльцо.

Старец также проявлял дар прозорливости. К примеру, когда послушник Захарий - будущий старец Троице-Сергиевой Лавры - прибыл из паломником в Гефсиманский скит, старец вызвал его из толпы и назвал "лаврским монахом".

Сохранилось предание, что в январе 1905 года страстотерпец царь Николай II посетил старца. Старец Варнава не только подтвердил уже известное государю пророчество о предстоявшей мученической судьбе, но и благословил его принять эту участь, укрепив в нем волю к несению своего креста, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить.

Старец многим предсказывал будущие гонения за веру, давал прямые и точные указания как им жить в двадцатые, тридцатые и последующие годы. Предсказывал старец Варнава и грядущее возрождение Русской Православной Церкви, сказав:

"Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханное доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то наступит освобождение... Храмы опять будут воздвигаться. Перед концом будет расцвет".

Старец вел обширную переписку с духовными детьми, часто отвечал на письма, не распечатывая их. Среди его духовных детей были преподобный Серафим Вырицкий, епископ Трифон (Туркестанов), философ К.Н. Леонтьев, которого поручил руководству старца преподобный Амвросий Оптинский.

В январе 1906 года у старца обнаружился острый катар дыхательных путей, ослабело зрение. Скончался 17 февраля того года, принимая исповедь в Успенской домовой церкви Сергиево-Посадского дома призрения Троице-Сергиевой Лавры, исповедовав более 400 человек. По совершении последней исповеди старец с крестом проследовал в алтарь и скончался. Преподобный Варнава был похоронен 21 февраля при большом стечении братии, духовных детей и почитателей своих в Иверской часовне скита, за алтарём подземной церкви Архангела Михаила, невдалеке от чудотворной Черниговской иконы Божией Матери.

Сразу по кончине святого сестры основанного им Иверского монастыря обратились в Синод с просьбой погребсти его мощи в их обители. В 1913 году был поднимят вопрос о переименовании Выксунского женского монастыря в Варнавский, но его решению, видимо, помешали последовавшие вскоре потрясения.

В 1923 году тело преподобного Варнавы было перенесено на Вознесенское кладбище Сергиева (ныне Сергиев Посад), в 1934 году - на Никольское кладбище, а в 1968 году - на "северное" Загорское кладбище. По свидетельству духовных чад и почитателей святого, по молитвам старца, от его вещей и фотографий верующие получали чудесную помощь и исцеления.

В 1989 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви был поднят вопрос о канонизации иеромонаха Варнавы. После изучения материалов председатель комиссии по канонизации митрополит Крутицкий Ювеналий доложил о возможности прославления. 30 сентября 1994 года Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил письмо наместнику Троице-Сергиевой Лавры архимандриту Феогносту (Гузикову), в котором сообщил, что комиссия единогласно пришла к выводу о возможности причисления иеромонаха Варнавы к лику месточтимых святых Московской епархии в сонме Радонежских святых. Торжественное прославление было совершено в праздник Собора Радонежских святых в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры Патриархом Московским и всея Руси Алексием. Днём памяти был установлен день кончины 17 февраля. Впоследствии имя преподобного Варнавы было также включено в Собор Нижегородских святых.

Мощи преподобного были помещены в воссозданном храме в честь Черниговской иконы Божией Матери лаврского Черниговского скита, боковой придел храма был освящен в честь прп. Варнавы.

Николай Головкин

2 марта 2006 года в Гефсиманском Черниговском скиту торжественно отметят 100-летие кончины старца Варнавы.

Как известно, в прошлом году 19 июля исполнилось 10 лет со дня прославления в лике Радонежских Святых народного духовника Гефсиманского Черниговского скита Троице-Сергиевой Лавры преподобного Варнавы, еще при жизни названного «старцем-утешителем».

Во исполнение завета своих духовных наставников, батюшка Варнава смолоду поступил на служение народу и с полным самоотвержением послужил ему до конца своей жизни.

| ||

Имя его во второй половине XIX – начале XX века было широко известно, пользовалось народной любовью и уважением по всей Руси Православной. За духовным советом и утешением тек к нему неоскудевающий людской поток.

Благодетельствуя всем и каждому по потребностям его, совмещая в словах и действиях глубину старческой мудрости с детской простотой, он стал и отцом, и учителем в жизни, и врачом немощей духовных, а нередко и телесных.

Даже в день своей кончины 2 марта (17 февраля по ст. стилю) 1906 года не оставлял сей доблестный иерей Божий своих чад, до последней минуты принимая у аналоя исповедь за всенощной. Лишь найдя силы взойти в алтарь храма, тихо предал там Господу пастырь добрый свой дух.

Отец Варнава, в миру Василий, родился 24 января 1831 года в крестьянской семье в Тульской губернии. Родители его, Илия и Дарья Меркуловы, были люди добрые и богобоязненные, несмотря на свою бедность они старались делиться куском хлеба с неимущими, усердно и часто посещали храмы Божии, любили ходить на богомолье по святым местам.

Пример такой добродетельной жизни родителей благотворно повлиял на впечатлительный ум и чистую душу отрока Василия. Уже с детства начал он обнаруживать склонность к духовной жизни: любил бывать в храме на Богослужениях, заучивал на память молитвы, а когда научился грамоте, то с особенным прилежанием стал заниматься чтением Слова Божия.

В 1851 году двадцатилетний Василий оставил суетный мир и, приняв благословение родителей и старца Геронтия, удалился в обитель преподобного Сергия Радонежского. Вслед за учеником своим поступил в обитель и наставник его Геронтий, возымевший желание окончить свой иноческий путь жизни при мощах Преподобного Сергия. Здесь он принял святую схиму и наречен был Григорием.

Вскоре, с разрешения наместника Лавры архимандрита Антония, Василий перешел на жительство в Гефсиманский скит, где вручил себя духовному водительству монаха Даниила, почти 20 лет подвизавшегося в уединенной келье в глубине окружавшего скит леса.

В одно из посещений Василием первого своего наставника во время предсмертной его болезни, схимонах Григорий возложил на Василия подвиг старчества, который тот должен был принять на себя по смерти обоих своих наставников.

Завещая ему принимать с любовью всех приходящих и не отказывать никому в советах и наставлениях, старец Григорий сказал: «Сим питай алчущих – словом и хлебом – тако хочет Бог!». В конце же он присовокупил, открывая Василию волю Божию, что им должна быть устроена женская обитель в местности отдаленной и сплошь зараженной расколом, что обитель эта должна послужить светочем для заблудших чад Православной Церкви, о чем Сама Царица Небесная попечется и укажет ему место сие, и что во имя Ее и должна быть освящена обитель. При этом старец не скрыл, что много придется понести за это скорбей и неприятностей. Предрекая это, он ободрил Василия, говоря: «Претерпи все благодушно, чадо. Это гонение воздвигнет на тебя ненавистник нашего спасения – враг рода человеческого».

Похоронив своего дорогого отца, удрученный незаменимой потерей и возложенным на него заветом, послушник Василий поспешил в излюбленную свою Гефсиманию к другому своему наставнику, отцу Даниилу. И тут, к удивлению своему, услышал Василий и от старца Даниила то же – возложенный завет должен он принять с покорностью воле Божией и служить с любовью страждущему человечеству: «Да будет так, яко же хочет Бог!» В 1865 году лишился Василий и другого наставника своего, монаха Даниила.

Через год с небольшим после кончины старца Даниила, в жизни послушника Василия совершилась важная перемена – по представлению своего начальства 27 ноября 1867 года он был пострижен в мантию с именем Варнавы, что означает «дитя милости, сын утешения». А через три с половиной года благочестивый инок уже представлен был к посвящению в сан иеродиакона, которое состоялось 29 августа 1871 года в Николо-Угрешском монастыре. Не успел еще новорукоположенный иеродиакон пережить свой духовный восторг, как было послано ему новое благодатное утешение. 20 января 1872 года в Высоко-Петровском монастыре Москвы отец Варнава был рукоположен в сан иеромонаха. Так перед Престолом Господа предстал новый пастырь и молитвенник, которому суждено было собрать возле себя великое множество духовных чад и плодотворно послужить ближним, вселяя в их души мир и любовь.

| ||

А уже ровно через год по посвящении в иерейский сан отец Варнава, за свою строгую и примерную жизнь, был избран народным духовником Пещерной обители.

Вскоре по вступлении в эту должность отец Варнава стал все более и более приобретать среди богомольцев известность, которую пророчески предрекли ему его старцы наставники. Очевидно, достиг он в меру возраста духовного. Посетители все в большем количестве стали стекаться к нему за получением благословения, за советом в важных жизненных обстоятельствах, за утешением в скорби.

С раннего утра и до позднего вечера в скромной келье отца Варнавы бывала масса посетителей всех званий, сословий и состояний. Печальные выходили радостными, а скорбящие – утешенными. Ревнуя о духовном своем преуспеянии, старец благодатью Божией обрел в сердце своем, по слову Господню, источник: воды живой, черпая из которого он и утолял духовную жажду всех приходящих к нему с верой. Это старческое служение и дало возможность отцу Варнаве осуществить завет его старцев-наставников – основать и устроить Иверскую обитель. Митрополит Филарет охотно дал благословение на это Богоугодное дело и сказал: «Благословляю создаться обители, а монаха-устроителя благословляю созидать и руководить ею всегда».

На создание и благоукрашение этой обители отец Варнава употребил все доброхотные даяния тех многочисленных посетителей, которые приходили к нему. Себе отец Варнава из этих даяний решительно никогда и ничего не оставлял. Место для устроения обители, как об этом и было сказано старцами, чудесным образом указала Сама Царица Небесная. Им оказалось глухое лесное место в одной версте от села Выкса, расположенного в юго-западной части Нижегородской губернии. Здесь с наступлением весны 1864 года, по благословению епархиального преосвященного Нектария, начата была отцом Варнавою постройка богадельни, из которой в недалеком будущем суждено было возникнуть чудной обители Иверской и сделаться предметом благоговейного удивления всех.

Отсюда, из Гефсиманского скита, начинался крестный путь царственных страстотерпцев, день памяти которых Церковь отмечает 17 июля.

В начале 1905 года батюшку Варнаву посетил Николай II со своей семьей. Достоверно известно лишь, что именно в этот год Государь получил благословение на принятие мученического конца, когда Господу угодно будет этот крест на него возложить.

Преподобный Варнава предсказал «небывалую еще славу Царского имени Его…». В то же время, по словам старца, Россию ждут тяжелые испытания, жестокое преследование постигнет Православную веру. Он говорил: «Преследования против веры будут постоянно увеличиваться. Неслыханное доныне горе и мрак охватят все и вся, и храмы будут закрыты. Но когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение. И настанет время расцвета. Храмы опять начнут воздвигаться. Перед концом будет расцвет».

Ныне о посещении Царской семьей старца напоминает настенная роспись в возрожденном храме Черниговской Божией Матери над ракой преподобного Варнавы.

| ||

Отсюда же, из Гефсиманского скита, начинался крестный путь и великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева, вынужденного после октябрьского переворота навсегда покинуть Родину.

В его повести «Богомолье» (1931) герои совершают паломничество в Троице-Сергиеву Лавру и Гефсиманский скит. Шмелев писал свою повесть задолго до того, как старец Варнава был прославлен Церковью в лике святых. Но писатель, как и весь православный народ, чувствовал его святость.

Еще при жизни старца «современники находили духовное родство между иеромонахом Варнавой и преподобным Серафимом Саровским». У Шмелева богомольцы видят старца Варнаву в сиянии света, его слова и улыбка озаряют, освещают душу, «как солнышко Господне». Поэтому можно предположить, что для утверждения святости старца Варнавы Шмелев дал своему читателю скрытую, но понятную современникам ассоциацию «светоносности» отца Варнавы со «светоносностью» преподобного Серафима, и «слепящий» солнечный свет, окружающий старца, использовал как символ пребывающего в его душе «сияния света божественной благодати».

Перед отъездом в свадебное путешествие Иван Сергеевич с женой Ольгой Александровной направляются получить благословение у старца Варнавы. Однако не только на предстоявшее путешествие благословил старец робкого юношу. Преподобный Варнава чудесным образом провидел то, что станет делом всей жизни Шмелева: «Смотрит внутрь, благословляет. Бледная рука, как та в далеком детстве, что давала крестик. /.../ Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: «превознесешься своим талантом». Все. Во мне проходит робкой мыслью: «каким талантом... этим, писательским?»

«Превознесешься своим талантом...», – сказал старец задолго до того, как в 1911 году Шмелев написал свою первую большую повесть – «Человек из ресторана», вызвавшую шквал восторженных откликов и переведенную на несколько европейских языков. До вершинного создания Шмелева – «Лета Господня» – оставалось еще двадцать лет ежедневной работы и нелегкой жизни. Эту книгу Шмелева первые ее читатели сравнивали с иконой – такой светлой, такой лучезарной она казалась. И было непонятно – откуда такое идеальное, детское представление о России у человека, пережившего на поруганной Родине кошмар голода, хаоса, братоубийства, потерявшего там своего единственного сына?

После выхода в свет «Лета Господня» Анри Труайя сказал о Шмелеве: «Он хотел быть только национальным писателем, а стал писателем мировым».

Прославлению старца Варнавы в 1995 году в лике Радонежских Святых предшествовало обретение его святых мощей. После закрытия в 1920-е годы Черниговского монастыря почитатели старца перенесли его мощи на Успенское кладбище Сергиева Посада.

В 1960-х годах в связи с закрытием погоста их перенесли на Северное кладбище. Однако, при вскрытии могилы в 1995 году мощей преподобного Варнавы там не обнаружилось: очевидно, по ошибке были перенесены останки другого усопшего.

17 июля 1995 года в день мученической кончины царственных страстотерпцев Николая II и его семьи, которых некогда укреплял на предстоящий подвиг старец, в склепе Иверской часовни пещерного храма скита, на месте погребения преподобного Варнавы, была обретена часть его святых мощей.

В тот же день, за Всенощной на память обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, вновь обретенные мощи отца Варнавы привезли в Троице-Сергиеву Лавру и их освидетельствовал Святейший Патриарх Алексий II.

В прошлом году, наряду с уже упомянутым 10-летием канонизации старца Варнавы, праздновался и другой юбилей – 15-летие возрождения Гефсиманского Черниговского скита.

В 1950-е годы давно закрытый Гефсиманский скит был отдан военному ведомству. По его распоряжению все монастырские строения были взорваны. На месте скитского кладбища построили многоэтажный учебно-административный корпус, существующий и поныне.

| ||

А в пещерной части скита – Черниговском монастыре – размещались последовательно: тюрьма – колония для «уголовного элемента», интернат для слепых и полуслепых, интернат для инвалидов Отечественной войны, ПТУ-интернат для инвалидов… В соборе Черниговской Божией Матери устроили склад Загорского горпромторга.

Но вот, наконец, свершилось пророчество старца Варнавы – «когда уже невмоготу станет терпеть, то тогда наступит освобождение...».

11 апреля 1990 года было принято решение Загорского горисполкома о поэтапной передаче Гефсиманского Черниговского скита Троице-Сергиевой Лавре. Причем на первом этапе предстояло возвратить Церкви Ее святыни: собор Черниговской Божией Матери и сохранившуюся чудом деревянную келию старца Варнавы. В начале июля 1990 года было открыто иноческое жительство в скиту.

18 июля 1990 года, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, насельников скита посетил и благословил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Сегодня в скиту с Божией помощью ведутся восстановительные работы, приводится в порядок окрестная территория. Заканчивается художественная роспись храма Черниговской Божией Матери, совершенно утраченная в советское время. 15 октября 1998 года Святейший Патриарх Алексий II вновь посетил скит, где совершил освящение трех престолов и божественную литургию в обновленном храме.

«Сегодня, – сказал Святейший Патриарх, – освящаются престолы этой обители, которые 150 лет назад освятил святитель Филарет, митрополит Московский... Милостью Божией повсеместно возрождаются порушенные в прошлом храмы и обители. В их числе и Черниговский скит – святыня нашей Церкви, нашей земли».

В 2004 году, благодаря стараниям нового настоятеля обители игумена Дамиана и братии, началась реставрация колокольни и расчистка площади перед алтарной частью храма. Идут реставрационные работы в пещерном храме Архангела Михаила. Приведен в порядок святой источник.

13 сентября 2004 года состоялся торжественный молебен по поводу передачи чтимого списка с чудотворного образа Черниговской иконы Божией матери. В день 135-летия со дня своего прославления икона возвращена в родную обитель.

А 14 сентября 2004 года Северной Гефсимании передан камень с гробницы Божией Матери от Иерусалимской Гефсимании.

Камень и икона выставлены для постоянного поклонения верующих. У иконы ежедневно в 11-00 совершаются молебны с акафистом. И уже свершилось чудо: потемневший список на жести обновился.

Ежедневно в храме, где выставлена для поклонения рака с мощами преподобного, совершаются богослужения и таинство соборования.

Множество почитателей преподобного Варнавы со всей России и из-за рубежа приезжают почтить его память. И никто не остается без благодатного утешения.

Преподобный отче наш, Варнаво, моли Бога о нас!