Какое чудо случилось в детстве святого прохора. Первое явление прохору царицы небесной

В дни, когда в России пребывают мощи Николая Чудотворца (им поклонились уже 2 млн человек), «АиФ» узнал новые подробности о чуде, связанном с иконой святого. Эта история произошла в 1956 г.

Вкратце случилось вот что: девушка, дерзнувшая танцевать с иконой Николая Чудотворца , окаменела. Врач, приехавшая по вызову, попыталась сделать Зое укол, но не смогла - игла гнулась. Наутро рядом с домом 84 на Чкаловской улице уже толпился народ.

Свистящее дыхание

В городе и сегодня немало жителей помнят те события. «Мне было в 1956 г. 14 лет , - рассказывает Татьяна Фатеева . - Мы жили в 10 минутах ходьбы от дома на Чкаловской. Одноклассники хотели проникнуть в дом с задних дворов. Но оказалось, что и там дежурили милиционеры. И это ещё больше подхлёстывало народ. Ведь если нет никакого чуда, то зачем дом охранять? Милиционеров не хватало, их собирали со всей области. Моя соседка Антонина рассказывала, что из их родного села Августовки (Самарская обл.) милиционера тоже вызвали в Самару (тогда город назывался Куйбышев. - Ред.) на дежурство. Когда он вернулся, его замучили расспросами. А он говорить не имел права. Вместо этого снял с себя фуражку, и все увидели, что у молодого парня голова седая ».

В городе из уст в уста пересказывали обстоятельства произошедшего. Молодая работница трубочного завода им. Масленникова Зоя Карнаухова вместе со знакомыми праздновала Новый год. Весь вечер она прождала своего кавалера Николая , который так и не пришёл. Когда пары стали танцевать, Зоя с досады сняла со стены икону святителя Николая со словами: «Возьму этого Николая и пойду с ним танцевать», не слушая подруг, которые советовали не совершать такого кощунства. «Если Бог есть, Он меня накажет», - бросила девушка. Почти сразу же раздался гром, и Зоя с прижатой к груди иконой словно окаменела. Стояла посреди комнаты, как мраморная статуя.

Тот самый дом на Чкаловской улице. Фото: АиФ / Мария Позднякова

«Той зимней ночью над Самарой действительно грянул гром , - продолжает Татьяна Фатеева. - Моя старшая коллега по работе Валентина Константиновна Сурва рассказывала, что в 1956 г. была на ночном дежурстве на узле связи. И, когда загромыхал гром и небо озарила молния, их начальник удивился: «Что это Илия Пророк лето с зимой перепутал?! »

Сарафанное радио разнесло историю о стоянии Зои по всей стране. Вот что рассказал «АиФ» старец Илий (схиархимандрит Илий (Ноздрин), духовник патриарха Кирилла ): «Летом 1956 г. я плыл из г. Камышина (Волгоградская обл.) в Саратов поступать в духовную семинарию. Об истории Зои к тому времени знал. Много разговоров шло. А на пароходе встретил двух женщин, они были из Куйбышева и под впечатлением тех событий. Рассказали, что их знакомый дал милиционерам, охранявшим дом, денег. И прошёл. И убедился, что Зоя стояла. Свидетелей много было. Это факт неоспоримый ».

«Я общался с женщиной, которая собственными глазами видела окаменевшую девушку , - рассказывает “АиФ” протоиерей Николай Агафонов, писатель, автор повести “Стояние” . - В оцеплении стоял родной брат её подруги. В одно из ночных дежурств он пропустил их в дом. Они увидели фигуру, накрытую простынёй. И звук был такой свистящий. Видимо, это было дыхание Зои. Девушек сковал ужас, и они выбежали на улицу». Жители Самары вспоминали, что ночами Зоя страшно кричала: «Молитесь! В грехах погибаем! »

Отец Серафим (Звягин), взявший икону из рук Зои. Фото 1955 г. Фото: Фото из книги / «Отец духовный Серафим»

Рассказ отца Серафима

На Рождество в дом пропустили священника. Он отслужил молебен и смог взять из рук Зои икону Николая Чудотворца. Батюшка сказал, что надо ждать знамения на Пасху. Второй визит случился на Благовещение. «Бабушка была на Чкаловской, рассказала: к охране подходил благообразный старец, и, что удивительно, его пропустили в дом ». Позже новость обрастёт подробностями. Дежурные милиционеры слышали, как он ласково спросил Зою: «Ну что, устала стоять? » А когда старца хотели выпустить, в доме его не оказалось... Все в городе были убеждены, что приходил к Зое сам Николай Чудотворец. Стали говорить, что по молитвам святого Господь её помиловал. На Пасху в 1956 г., после 128 дней стояния, Зоя, чьё имя с греческого переводится как «жизнь», действительно ожила. Перед этим она особенно сильно кричала: «Молитесь, люди, во грехах погибаем! Молитесь, кресты надевайте, в крестах ходите, гибнет земля, качается, как колыбель... » В мышцах девушки появилась мягкость. Её положили. Спрашивали: «Как же ты жила, кто тебя кормил? » - «Голуби, голуби меня кормили... » Случай с Зоей сильно подействовал на жителей города. В Страстную неделю кинотеатры и другие развлекательные заведения Самары были пусты. Многие крестились. Обращение было так велико, что в церквах недоставало крестов для просящих.

Считается, что Зоя умерла на третий день Пасхи. Долгое время оставалось тайной, кто был монах, сумевший взять из её рук икону. Батюшкой оказался отец Серафим (Звягин) . Он служил в сельском храме в Костромской обл., а в Самару приехал после того, как ему дважды было повеление от Господа. В 2012 г. за полтора месяца до кончины отец Серафим, на тот момент он был схиархимандритом, рассказал: «Нас арестовали, пытали ». Указывая на свой лоб и глаза, продолжил: «Отметины на всю жизнь. Вспоминать и то страшно! » Следователи добивались, чтобы священник объявил, что никакого чуда не было. Говорили: «Ты молодой, зачем тебе всё это надо? » Батюшка отказался врать. Тогда с него взяли расписку о неразглашении на 50 лет.

«Подробности этого чуда можно было бы узнать из папок, которые хранились в КГБ , - рассказал “АиФ” журналист Андрей Караулов . - Знаю людей, которые видели документы по делу “стояния Зои”, и там было указано, что папок в деле три ».

Памятник Николаю Чудотворцу - в память о громком чуде 1956 г. Фото: АиФ / Мария Позднякова

Дом 84 на Чкаловской сохранился. Последние жильцы съехали оттуда после недавнего пожара, сейчас здание заколочено и пребывает в запустении. Зато рядом установлен и освящён памятник святителю Николаю. И сегодня люди специально приезжают помолиться на место, где святой совершил чудо, которое даже в годы госатеизма многих привело к Богу.

Ольга родилась в большой крестьянской семье в селе Ильинцы в 30 километрах к западу от Чернобыля. Во время наступления немецко-фашистских войск в 1941 году она осталась одна со слепой матерью. Поставленный немцами староста покрывал ее и говорил, что она одна у своей мамы, за которой вынуждена присматривать. Из жалости к ним немцы не увели ее в Германию. А на самом деле у Ольги было еще три брата и две сестры, которые все воевали. Одна сестра была летчицей, а одна - медсестрой.

В 1943 году немцы отступали, на этот раз отношение их к местным жителям оказалось более жестоким. Фашисты рыскали по дворам в поисках прячущихся людей. Ольга в страхе забежала в маленький чуланчик с дровами возле дома, прижалась к стене, скрестила трясущиеся руки на груди и всем сердцем взмолилась: «Господи, если Ты есть, спаси меня, пожалуйста. Я всю жизнь в Тебя верить буду». Дверь открылась, в проеме показался фашист с автоматом. Посмотрев на Ольгу, а точнее - сквозь нее, он без единой эмоции повернулся и закрыл дверь. Многих в том селе расстреляли или сожгли, всех остальных увели в Германию. Из всего села спаслись только двое - Ольга и еще один мальчик, который ушел к партизанам. Из комсомола Ольга вскоре вышла и на всю жизнь стала глубоко верующим человеком.

Прошло много лет, сын Ольги Сергей перевез ее в Благовещенск-на-Амуре, но на протяжении всех этих лет Ольга постоянно пересказывала свою историю и так до конца не могла своим рассудком понять, почему тот фашист, посмотрев на нее, сразу повернул обратно.

Итак, что же такое , и как мы должны относиться к нему? Участвует ли в нашей жизни заботливая Божия рука, или мы наблюдаем лишь холодное стечение обстоятельств? Нужно ли нам вообще говорить о чем-либо сверхъестественном, когда современный человек ищет, прежде всего, разумного, рассудочного обоснования?

Постараемся быть беспристрастными. Если из Евангелия убрать чудо, то от Евангелия ничего не останется. Чудом является само от Девы, чудо наполняет жизнь Спасителя и многократно проявляется в делах, совершенных Им на земле. Хождение по водам, исцеление одним словом безнадежно больных, воскрешение умерших, в том числе , просияние Божественным светом на горе Фавор, Воскресение в третий день после смерти, Вознесение и ниспослание Святого Духа людям - всё это вехи в истории спасения людей Иисусом Христом, и эти вехи наполнены Божественным чудом

Чудо в принципе не может быть объяснено наукой, как бы ни усовершенствовался ее инструментарий

Дело в том, что, где действует Бог, там всегда есть какое-то чудо. А чудо - это то, что не может быть объяснимо научно. И не только с точки зрения современной науки, а вообще никогда не может быть объяснимо с позиций науки. Потому что наука, сколько бы ни усовершенствовались микроскопы и телескопы, есть всегда взгляд земной, обращенный к земному и объясняющий всё с позиций земного, а чудо, подаваемое Богом, - это милостивый дар, ниспосланный свыше, из мира, превышающего наш материальный тварный мир, и потому чудо не подвластно земным объяснениям.

Атеисты спешат отрицать чудеса. «Раз Бога нет, - рассуждают они, - то и чудес быть не может». И люди, привыкшие полагаться лишь на себя, считают, что Бог не может вмешиваться в нашу жизнь. Так, Лев Николаевич Толстой, величайший писатель с крайне трагичным мировоззрением, составил , из которого устранял всё чудесное, объяснял чудеса Христа лишь как обычные естественные ситуации. Например, исцеление больного, лежавшего 38 лет у Овечьей купальни (см.: Ин. 5: 1-9), он объяснял так, что был слабый человек, который, как и другие, суеверно верил в ежегодное схождение ангела в воду, но не поспевал первым броситься в купальню. Вот как пишет сам Лев Толстой: «Больной ждет 20 лет чуда, а Иисус говорит ему: ничего не жди, что в тебе есть, то и будет. Проснись. Есть сила встать и идти, и иди. Тот попробовал, встал и пошел. Всё это место, принятое за чудо, есть указание на то, что чудес не может быть и что болен тот человек, который ждет чудес, что самое большое чудо есть сама жизнь. Самое же событие совершенно просто, оно повторяется беспрестанно среди нас. Я знаю барыню, которая 20 лет лежала и поднималась только тогда, когда ей делали впрыскивание морфина; через 20 лет доктор, делавший ей впрыскивание, признался, что он делал впрыскивание водою, и, узнав это, барыня взяла свою постель и пошла» (Толстой Л. Соединение и перевод четырех Евангелий). Но если бы всё было так просто и каждый бы подымался, только лишь захотел, то скоро исчезла бы медицина. Сколько в больницах людей, которые желали бы так же быстро подняться, обходиться без операций и дорогих медицинских средств, но болезнь зачастую бывает сильней человека, полагаться лишь на свои силы наивно.

Попытку «естественного» прочтения Евангелия в свое время предпринимал и философ Гегель: в своей книге «Жизнь Иисуса» он изображал Христа просто как великого учителя, но устранял всё чудесное как что-то недействительное. В итоге с перечеркиванием чудес устраняется присутствие Божие в жизни людей: Бог не действует, для Него это невозможно, Он где-то там, за пределами Вселенной, а может быть, Его и вовсе нет. Православная же вера гласит: Господь Бог рядом с нами, Он видит и слышит, Он действует и помогает тогда, когда помощи ждать уже неоткуда.

Вот какая история случилась с близкими мне людьми. Они, еще будучи студентами Московской духовной академии, отправились в Архангельскую область. То была миссионерская экспедиция, участники которой беседовали с местными жителями о вере, отвечали на вопросы, крестили тех, кто еще не был крещен, совершали молебны (среди участников были священнослужители). В планы экспедиции входило посетить место древнего монастыря преподобного Кирилла Челмогорского.

На пути к древней обители находилось большое озеро. По эту сторону озера располагалось село, в храме которого уже 70 лет не служилась Литургия. И вот священники после стольких лет запустения храма совершили богослужение, а затем все решили переправиться к монастырю. День был солнечный, небо ясное, но местные жители по каким-то только им известным признакам предвещали бурю. И всё же наши миссионеры решили идти вперед, наняв четыре моторных лодки с водителями. Сначала всё было спокойно.

Увы, наблюдения местных жителей оказались пророческими. Пошел дождь, сначала мелкий, потом больше, небо в считанные минуты затянулось серым покровом. Потом поднялись волны и стали захлестывать лодки. Их разбросало друг от друга в разные стороны, приходилось уже вычерпывать воду, и один из участников экспедиции, близкий автору этих строк, подумал, что, видимо, придется остаться без всего снаряжения, фотоаппарата, обуви и плыть самостоятельно. Они боролись со стихией как могли. И вот тут все увидели самое страшное: впереди к лодкам приближалась темно-синяя туча, сверкали молнии, ливень приближался мрачной стеной, а ветер гнал мощный вал волн прямо на лодки.

Люди на берегу наблюдали за разворачивавшейся трагедией. И вдруг… все четыре лодки одновременно исчезли

Не раз рыбаки погибали здесь от волн и грозы. Сложившиеся природные условия не щадили задержавшихся на озере. И надо представить огорчение местных жителей, видевших смелый, казалось, необдуманный шаг наших миссионеров. Теперь, увидев эту полыхающую огненными вспышками темную стену ливня, на лодках молились все, даже неверующие водители. Стена приближалась всё ближе, сейчас она захлестнет лодки. Вот в этот-то момент и произошло невероятное. Люди на берегу наблюдали за разворачивавшейся трагедией, видели на фоне темной тучи четыре точки - лодки. И вдруг все четыре лодки одновременно исчезли из вида. Кстати, эта темная туча дошла до берега, ураган повредил деревья и постройки. А что же наши миссионеры? Они и сами не поняли, что произошло: вот только что они всем сердцем молились и видели темно-синюю стену с молниями перед собой, как вдруг она оказалась позади них! Один вспоминал: как будто она перешагнула через нас, совершенно не захлестнув и не причинив ни малейшего вреда. Так Господь Бог, Которому от всего сердца молились люди, чудесно избавил от разыгравшейся природной стихии. На месте останков монастыря миссионеры освятили крест, а когда плыли обратно, вода была гладкой, как зеркало.

Так что же такое чудо?

Бог не нарушает Своих же Собственных установлений. Поэтому чудо не нарушает законы природы - оно превышает их

Иногда можно услышать, что чудо есть нарушение законов природы. Но ведь сами законы природы - такие точные и целесообразные - тоже есть чудо Божие. И если бы мне кто сказал, что законы природы появились сами собой, из хаоса и пустоты, то я бы ни за что не поверил. Из хаоса происходит хаос, а четкие законы - от Законодателя. Законы природы установлены Богом (и потому они - тоже чудо), а Бог не нарушает Своих же Собственных установлений. Поэтому чудо не нарушает законы природы, а оно, скажем так, превышает их.

Чудо есть особое действие Божие, которое выходит за рамки повседневного течения событий. Это такое действие Божие, которое превышает тварную ограниченность мира. Приведем сравнение. Если взять кусок глины и предоставить его естественному ходу природных процессов, то ничего особого не произойдет, эта глина будет разве что усыхать и трескаться. А если дать глину талантливому мастеру, то он сможет вылепить сосуд, вазу, декоративный предмет, то есть сделает с глиной то, что с ней не стало бы по естественному ходу вещей. Но ведь талантливый мастер не нарушал законов природы, он лишь активно воздействовал на материал своего творчества. Так и чудо есть активное воздействие Божие на наш тварный мир, изменяющее его так, как угодно Богу.

Вот еще пример. Самолет состоит из элементов, которые все находятся в окружающей нас природе, но сам собой самолет из природы никогда не появится, для этого нужно вмешательство разума, творческого действия. Так на всех нас и на окружающий мир может воздействовать Бог, Который Всесилен, Премудр, Он создал этот мир и может возвратить здоровье, спасти в безвыходной ситуации, умиротворить разыгравшиеся катаклизмы, подобно тому, как разумный мастер преображает усыхающую глину.

Помимо законов нашего видимого мира существуют еще законы мира духовного, превышающего наш ограниченный мир. Это как две геометрии: Евклидова и Лобачевского. В Евклидовой геометрии, если в одной плоскости лежат прямая и точка, то через эту точку можно провести лишь одну прямую, не пересекающуюся с первой прямой. А в геометрии Лобачевского через эту точку можно провести хотя бы две прямые, не пересекающиеся с первой прямой. Геометрия Лобачевского оперирует гиперболическим пространством, и это оказывается востребовано в космологии. Так более совершенная наука опирается на законы, не понятные на уровне низшем. Божие чудо есть явление законов мира высшего, мы называем его сверхъестественным, он превышает нашу ограниченность, и законы этого мира Господь по Своей милости иногда являет здесь.

Один очень близкий мне человек, Елена Александровна Смирнова (она литературный редактор и готовила к изданию одну из моих книг), рассказала следующую историю - мне хочется привести ее дословно:

«Вот какое чудо произошло в нашей семье. Моя мама болела болезнью Паркинсона уже несколько лет. Эта болезнь затрепала ее до такой степени, что она от трясения даже подпрыгивала на постели. Она была уже лежачая больная, и я ухаживала за ней. До этого, когда я возила ее в храм, то в метро буквально все вставали, когда моя мама, вся трясясь, входила в вагон. Наступило Рождество 1996 года, у мамы случился приступ с сердцем. Вызвали врачей, которые диагностировали инфаркт и микроинсульт, сказали, что жить ей осталось самое больше дня два-три и чтобы мы готовились к этому. Я сказала маме, что нужно срочно вызвать священника для того, чтобы она поисповедовалась за всю свою жизнь с семилетнего возраста. Хотя она и до этого ходила на Исповедь и Причастие, но ведь каждый человек может что-то забыть. И она могла что-то забыть, из-за чего была попущена эта болезнь.

Как мы знаем, батюшки всегда очень заняты в дни Рождественского поста, в дни самого Рождества и последующие дни. Но все же, когда закончилось Рождественское богослужение, я вызвала батюшку. Это был отец Владимир Сахаров, тогда он еще служил в храме святителя Николая в Пыжах. Батюшка был предупрежден, что моя мама умирает и что мы вызвали его пособоровать именно умирающую. Невзирая на занятость, он приехал и пособоровал мою маму. Мама ему долго исповедовалась перед Соборованием, я сидела в другой комнате и слышала, как она плачет. Мне казалось, что прошло чуть ли не два часа, как она исповедуется: она рассказывала долго и эмоционально. Потом батюшка вышел и сказал, что моя мама очень чисто исповедовалась, что каждому бы человеку так исповедоваться перед кончиной. После Исповеди и Соборования он ее причастил, и мы вместе поехали на вечернюю службу, а мама после Причастия крепко заснула. Служба была посвящена Собору Божией Матери - это первая служба после Рождества, и мы с батюшкой там крепко молились. Народу в храме было мало.

Я не могла оторваться от сна, только услышала, как моя умирающая мама встает и идет открывать дверь

Я приехала домой, мама всё спала, я то и дело подходила к ней, всё боялась, как бы она не умерла без меня, и так я не спала всю ночь. Утром я вдруг заснула, затем меня стал будить звонок в дверь, но я никак не могла понять, в чем дело, сидела в кресле и не могла оторваться от сна, только услышала, что моя мама встает и идет открывать дверь, а дело в том, что она давно не вставала, я ухаживала за ней за лежачей. Потом я услышала чьи-то крики и тут окончательно проснулась и бросилась к двери. Увидела, что в дверях стоит врач, участковая, которая кричит: «Пелагия Ионовна, что с вами?» А мама ей говорит: «Как что? А что со мной должно быть?» «Так вы же не трясетесь!» - с удивлением произносит врач. А мама моя ей отвечает - она такая была остроумная: «Я вас не боюсь. Почему я должна дрожать, видя вас?» И тут до нас дошло, что мама стоит совершенно прямо, у нее не дрожат ни руки, ни губы, ни подбородок, она не трясется, то есть перед нами стоял совершенно здоровый человек. Мы были страшно изумлены, врач стала расспрашивать, что же произошло. Дело в том, что ей позвонили из “Скорой помощи”, сказали, что сегодня должна умереть моя мама, и вот она пришла. Мы поняли, что совершилось чудо Божие, что Матерь Божия смилостивилась и умолила Своего Сына о спасении и исцелении моей мамы. Мама потом прожила до 2011 года, болезнь Паркинсона абсолютно прошла, причем ведь известно, что эта болезнь неисцелима, можно об этом прочитать в любой энциклопедии, она затрепывает человека до смерти, до сих пор не найдено от нее лекарство. Однако Соборование, горячая, искренняя Исповедь, Причастие и молитвы близких спасли человека от этой смертельной болезни.

Много раз ее потом вызывали на консилиумы разных врачей, профессоров, и каждый раз моя мама выступала на этих консилиумах как исповедница Христова, каждый раз она начинала свой рассказ: “Моя дочь вызвала батюшку…” Все страшно изумлялись, слушая этот рассказ, но сначала никто не верил, пытались узнать, какими лекарствами ее лечили, думали, что наконец-то найдено лекарство, но выяснилось, что последний год ей давали только очень сильные витамины, то есть практически бросили ее, и исцелил мою маму лишь Господь Бог. Когда ее соборовали, то думали, что она умрет, хотя молитвы шли об исцелении, однако Господь и такую молитву услышал. После этого моя мама рассадила вокруг нашего дома целый сад, она сама привозила кусты, деревья, цветы, и сейчас этот сад служит напоминанием о ней для всех жильцов нашего дома и для окрестных домов, а на самом деле этот сад служит напоминанием о чуде Божием и, может быть, о Райском саде, в который мы стремимся».

Для человека имеет большое значение зримое, ощутимое. Мы ведь не только душа, мы живем в теле, находимся в мире чувственном, и чудо - это такое действие Божие, которое становится очевидным и зримым в вещественном мире свидетельством о Божием присутствии.

Всякое чудо - это особая милость Божия, которая подтверждает, что Бог действительно заботится о нас и не забывает про нас в наших страданиях. Чудо показывает, что Господь Бог не равнодушен к нам, Он любит нас, и еще Он настолько близок к нам, что не обращаться к Нему в страданиях и бедах очень наивно и странно. Ну а исполнение просьбы мы вверяем в руки Божии, ведь Небесный Отец знает лучше нас, что нам на самом деле полезно.

Чудеса - обширное понятие! В узком смысле - это предметы или явления, способные удивить человека. Бывают чудеса рукотворные, созданные человеком. Они способны также удивлять и поражать наше воображение. К подобного рода чудесам можно отнести предметы, явления, произведения искусства, события. Примером таких чудес могут быть, хотя бы рисунки в пустыне Наска, над происхождением которых уже не одно поколение ломает голову человечество.

Если рассматривать это явление с религиозной точки зрения, то чудо – это нарушение законов тварного (окружающего) мира. Когда мы имеем дело с чудесами, мы поневоле вступаем в таинственный, непостижимый человеческим разумом, непознанный мир веры. Разумеется, можно просто сказать, что чудо - это сверхъестественное явление, происходящее, казалось бы, в противовес известным законам природы. То есть, с религиозной точки зрения, чудо - это явление, доказывающее существование высшего разума, Бога. Много таких чудес описано в Ветхом и Новом Заветах. Существуют записи, указывающие, что чудеса происходили во все времена и во всех частях света. К примеру, воскрешение Лазаря Четырехдневного.

Что происходит на самом деле? Происходят чудеса или нет? Имеют место сверхъестественные явления или нет? Правы ли те ученые, которые категорически утверждают, что чудес не бывает?

Вот как отвечает на этот вопрос Митрополит Антоний Сурожский:

«Иногда люди задают себе вопрос: что такое чудо? Значит ли, что в момент чуда Бог применяет силу к собственному творению, нарушает его законы, ломает что-то, Им Самим вызванное к жизни? Нет, это было бы магическим действием, это значило бы, что Бог сломил непослушное, подчинил силой то, что слабо по сравнению с Ним, Который силен.

Чудо - нечто совершенно иное: чудо это момент, когда восстанавливается гармония, нарушенная человеческим грехом. В чуде восстанавливается то, что должно бы быть всегда; “чудо” не означает что-то неслыханное, неестественное, противное природе вещей, но, наоборот, такое мгновение, когда Бог вступает в Свое творение и бывает им принят. И когда Он принят, то Он может действовать в сотворенном Им мире или в каждой отдельной твари свободно, державно.

Пример такого чуда мы видим в рассказе о том, что случилось в Кане Галилейской, когда Матерь Божия обратилась ко Христу и на этом убогом сельском празднике сказала Ему: У них вино кончилось!.. Сердца людей все еще жаждали человеческой радости, а вещество радости иссякло. И Христос обращается к Ней: Что Мне и Тебе, почему Ты Мне говоришь это?.. И Она не отвечает Ему прямо; Она обращается к слугам и говорит: Что бы Он ни сказал - то сделайте… Она отзывается на вопрос Христов действием совершенной веры. Она неограниченно верит в Его мудрость, и в Его любовь, и в Его Божественность. (см. Ин. 2, 3–5) И в это мгновение, поскольку вера одного человека распахнула дверь и для всякого, кто выполнит, что ему сказано, Царство Божие водворяется, в мир вступает новое измерение вечности и бездонной глубины, и то, что было иначе невозможно, становится реальностью».

Чудо - событие или явление, не согласующееся с законами природы и произошедшее не под влиянием естественных человеческих сил и закономерностей природы, а обусловленное влиянием чего-либо сверхъестественного, событие или явление, которое человек не может объяснить при помощи своих знаний или наблюдений. Вот, к примеру, недавно мне прислали со Святой Горы Афон фотографии, на которых четко видно, как пчелы, строя свои соты на иконах, не касаются ликов Господа, Богородицы, святых. Разве это не чудо Божие?

Даже сегодня, когда человек познал многие процессы в природе, знает о существовании физических законов, столь многое умеет и со столь многим знаком, он все равно не прекращает верить в чудеса. Потому что зачастую чудеса нужны человеку, чтобы не терять надежду на лучшее и знать, что многое еще предстоит открыть, и есть куда стремиться.

Кто-то ищет чуда везде и во всем, хочет постоянно удивляться чему-то, но уже давно замечено, что с годами человек перестает верить в чудеса, потому что взрослеет. Взрослому человеку вроде как несолидно быть доверчивым и наивным, он знает больше ребенка и поэтому подходит к любому явлению или событию в своей жизни с точки зрения опыта и накопленных знаний, полученных в результате обучения и самообразования.

В детстве же все иначе. Дети открытые, непосредственные и для них каждый прожитый день – это новое открытие, а значит, и чудо тоже. Это уже потом, со временем, они черствеют, закрываются, боятся верить в чудеса. И в этом очень часто виноваты взрослые, которые не дают возможности ребенку быть ребенком, оставаться им дольше и познать самое главное чудо в его жизни: детство. Конечно, дети сами стремятся повзрослеть поскорее, но только их родители являются главными и первыми источниками чудес в их жизни.

Альберт Энштейн сказал когда-то: « Есть два способа прожить жизнь: или так, будто чудес не бывает, или так, будто вся жизнь - чудо». Каждый сам выбирает, что ему ближе. Главным источником чудес у человека была и остается вера в то, что, несмотря ни на что, чудеса случаются, и потому то, о чем он мечтает, обязательно исполнится. Вот почему иногда чудо – это мечта, ставшая реальностью. То, что в недалеком прошлом считалось чудом, со временем становилось обыденностью. Общество и мир развиваются: одни чудеса исчезают, другие появляются. Однако есть вечное чудо: сама наша жизнь.

Не стоит забывать и о том, что каждый человек способен творить чудеса (в меру своих сил и возможностей). Мы можем делать что-то хорошее, радовать окружающих, делать их счастливыми! И это будет получаться, если мы не будем бояться быть детьми, не будем бояться делать добро.

Вот почему владыка Антоний призывает нас научиться такой чистоте сердца, такой чистоте ума, которая сделает нас способными обращаться к Богу с нашей нуждой, не пряча от Него своего лица:

«Господи! Я недостоин, я недостойна! Я недостоин стоять перед Тобой, я недостоин Твоей любви, недостоин Твоего милосердия, но вместе с этим я знаю Твою Любовь еще больше, чем я знаю свое недостоинство, и вот я прихожу к Тебе, потому что Ты - любовь и победа, потому что в жизни и в смерти Твоего Единородного Сына Ты явил мне, как дорого Ты меня ценишь: цена мне - вся Его жизнь, все страдание, вся смерть, сошествие во ад и ужас ада, ради того, чтобы я только был спасен…

Надо учиться этой творческой беспомощности, которая заключается в том, чтобы оставить всякую надежду на человеческую победу ради уверенного знания, что Бог может то, чего мы не можем. Пусть наша беспомощность будет прозрачностью, гибкостью, всецелым вниманием - и вручением Богу наших нужд: нужды в вечной жизни, но и незатейливых нужд нашей человеческой хрупкости - нужды в поддержке, нужды в утешении, нужды в милости. И всегда Бог ответит: Если хоть немножко можешь поверить, то все возможно!»

Татиана Лазаренко

Вера в чудо важна для каждого человека. Это дает надежду, позволяет преодолевать трудности, сохраняет позитивный настрой и доброе отношение к жизни.

Детская вера в чудеса

Маленькие дети воспринимают мир совсем не так, как взрослые. Они более беззащитны и не так сильны, чтобы противостоять страхам и неприятностям. Именно благодаря этому у детей вырабатывается своеобразный защитный механизм: они начинают верить, что есть некая сила, которая может уберечь их от страха или страдания. Так появляется представление о всесильных родителях, которые могут все, а также о добрых и злых волшебниках и существах. Во взрослом возрасте подобное чувство всесильной поддержки часто перерастает в религиозную веру, приписывая все необычные проявления всевышнему.

Вера в чудо у детей развивает фантазию, творческое мышление, поощряет способность ребенка мечтать. Именно это в дальнейшем поможет ему ставить себе цели в жизни, справляться в неудачами, смело смотреть в будущее. Поэтому чудо в жизни ребенка играет значительную роль и не нужно лишать его этого слишком рано. Родителям лучше всего поддерживать веру малыша в Деда Мороза, золотую рыбку, говорящих игрушек как можно дольше, ведь именно это составляет детство.

Отношение взрослых людей к чудесам

Во взрослой жизни вера в чудо тоже важна. Она убирает рамки и многие комплексы человека, когда он понимает, что нет ничего невозможного, даже если что-то не укладывается в привычное представление. Умение преодолевать границы разумного подвластно не всем людям, но те, кто учится это делать, постоянно ищет новые пути, находит выход из безвыходных ситуаций, преодолевает препятствия, тот обязательно добивается своего, оказывается впереди своих соперников или конкурентов. И это крайне полезно уметь делать в постоянно меняющемся мире.

Однако большинство взрослых довольно цинично подходят к вере во что-то неосязаемое, доказать которое они не могут. Их разум и логика подчас убивают всякую возможность мыслить нерационально и разрешить себе поверить в невозможное. Однако когда человек закрывает для себя возможность для чуда или чего-то необычного, то подчас он отказывается и от своей интуиции, а ведь именно это позволяет ему предугадывать ход событий или видеть перспективы в каком-то вопросе или деятельности. Запрещая себе интуитивное мышление, человек лишает себя везения, удачи, внезапно возникающей на пути, он не видит сигналов, которые дарит ему судьба.

Конечно, можно сказать, что ничего подобного в мире не существует, а всякая удача - это всего лишь стечение обстоятельств, но без веры даже этого ему не добиться. Веруя во что-то, люди показывают свою готовность воспринимать изменения и позитивный настрой по отношению к ним. Все это дает силы и возможность для реализации своих желаний и представлений. Кроме этого, вера в чудо - это способность находить доброе и хорошее, что сохраняется в душе каждого человека.

Большинству из нас известно, кто такой Сергий Радонежский. Биография его интересна многим людям, даже тем, кто далек от церкви. Он основал под Москвой Троицкий монастырь (в настоящее время это много сделал для Русской церкви. Святой горячо любил свою Отчизну и немало сил положил на то, чтобы помочь своему народу пережить все бедствия. Нам стало известно о жизни преподобного благодаря рукописям его сподвижников и учеников. Работа Епифания Мудрого под названием «Житие Сергия Радонежского», написанная им в начале XV века, является ценнейшим источником информации о жизни святого. Все остальные рукописи, появившиеся позднее, представляют собой, в основной своей массе, переработки его материалов.

Место и время рождения

Доподлинно не известно, когда и где появился на свет будущий святой. Его ученик Епифаний Премудрый в жизнеописании преподобного говорит об этом в очень затейливой форме. Историки сталкиваются со сложной проблемой интерпретации данной информации. В результате изучения церковных сочинений XIX века и словарей было установлено, что день рождения Сергия Радонежского, скорее всего, - это 3 мая 1319 года. Правда, некоторые ученые склоняются к другим датам. Точное место появления на свет отрока Варфоломея (так звали святого в миру) также неизвестно. Епифаний Премудрый указывает, что отца будущего монаха звали Кирилл, а мать - Марией. До переселения в Радонеж семья жила в Ростовском княжестве. Считается, что родился преподобный Сергий Радонежский в селе Варницы в Ростовской области. При было дано имя Варфоломей. Родители назвали его в честь апостола Варфоломея.

Детство и первые чудеса

В семье родителей Варфоломея было трое сыновей. Наш герой был вторым ребенком. Двое братьев его, Стефан и Петр, были детьми смышлёными. Они быстро освоили грамоту, научились писать и читать. А вот Варфоломею учеба никак не давалась. Сколько ни бранили его родители, ни старался образумить учитель, отрок не мог научиться читать, и святые книги были недоступны для его понимания. А затем произошло чудо: вдруг познал грамоту Варфоломей, будущий святой Сергий Радонежский. Биография его показательна тем, как вера в Господа помогает преодолеть любые жизненные трудности. О чудесном научении отрока грамоте рассказал в своем «Житии» Епифаний Премудрый. Он говорит о том, что Варфоломей долго и усердно молился, прося Бога помочь ему научиться писать и читать, чтобы познать Священное писание. И однажды, когда отец Кирилл отправил сына искать пасущихся лошадей, Варфоломей увидел под деревом старца в черной ризе. Мальчик со слезами на глазах рассказал святому о своей неспособности к учению и попросил помолиться за него перед Господом.

Старец сказал ему, что с сего дня отрок будет разуметь грамоту лучше своих братьев. Варфоломей пригласил святого в дом своих родителей. Перед их посещением они зашли в часовню, где отрок без запинки прочел псалом. Затем он поспешил со своим гостем к родителям, чтобы обрадовать их. Кирилл и Мария, узнав о чуде, стали восхвалять Господа. На вопрос к старцу о том, что означает сие удивительное явление, они узнали от гостя, что их сын Варфоломей был отмечен Богом еще в утробе матери. Так, когда Мария незадолго до родов пришла в церковь, ребенок в чреве матери прокричал три раза, когда святые пели литургию. Этот рассказ Епифания Мудрого нашел отражение в картине художника Нестерова «Видение отроку Варфоломею».

Первые подвиги

Чем еще отмечен в детстве преподобный Сергий Радонежский в рассказах Епифания Премудрого? Ученик святого сообщает о том, что еще до 12-ти летнего возраста Варфоломей соблюдал строгие посты. В среду и пятницу он не ел ничего, а в другие дни питался только водой и хлебом. По ночам же отрок часто не спал, посвящая время молитве. Все это послужило предметом спора между родителями мальчика. Марию смущали эти первые подвиги сына.

Переселение в Радонеж

Вскоре семья Кирилла и Марии обеднела. Они вынуждены были перебраться на жилье в Радонеж. Произошло это примерно в 1328-1330 годах. Известна и причина, по которой произошло обнищание семьи. Это было тяжелейшее время на Руси, которая была под властью Золотой орды. Но не только татары тогда грабили народ нашей многострадальной родины, облагая его непосильной данью и совершая регулярные набеги на поселения. Ханы татаро-монгольские сами выбирали, кому из русских князей править в том или ином княжестве. И это было не менее тяжким испытанием для всего народа, чем нашествие Золотой Орды. Ведь такие «выборы» сопровождались насилием по отношению к населению. Об этом нередко рассказывал сам Сергий Радонежский. Биография его - яркий пример беззакония, творившегося в то время на Руси. Княжество Ростовское отошло великому князю московскому Ивану Даниловичу. Отец будущего святого собрался и переехал с семьей из Ростова в Радонеж, желая оградить себя и близких от разбоев и нужды.

Монашеская жизнь

Когда доподлинно произошло рождение Сергия Радонежского, неизвестно. Зато до нас дошли точные исторические сведения о его детской и юношеской жизни. Известно, что, еще будучи ребенком, он усердно молился. Когда ему исполнилось 12 лет, он решил принять Кирилл и Мария против этого не возражали. Однако они поставили сыну условие: монахом он должен стать только после их смерти. Ведь Варфоломей со временем стал единственной опорой и поддержкой стариков. К тому времени братья Петр и Стефан уже обзавелись своими семьями и жили отдельно от престарелых родителей. Недолго пришлось ждать отроку: вскоре Кирилл и Мария скончались. Перед смертью они, по обычаю того времени на Руси, приняли сначала иноческий постриг, а затем схиму. После кончины родителей Варфоломей отправился в Там принял иноческий постриг его брат Стефан, к тому времени уже овдовевший. Недолго здесь находились братья. Стремясь к «строжайшему монашеству», они на берегу реки Кончуры основали пустынь. Там, посреди глухого Радонежского бора, в 1335 году Варфоломей возвел небольшую деревянную церковь, названную в честь Святой Троицы. Теперь на ее месте стоит соборный храм во имя Святой Троицы. Брат Стефан вскоре перебрался в Богоявленский монастырь, не выдержав аскетичного и слишком сурового образа жизни в лесу. На новом месте он затем станет игуменом.

А Варфоломей, оставшись совершенно один, призвал игумена Митрофана и принял постриг. Теперь он был известен, как монах Сергий. В тот момент жизни ему было 23 года. Вскоре к Сергию стали стекаться иноки. На месте церкви образовалась обитель, которая в наши дни называется Троице-Сергиева лавра. Отец Сергий стал здесь вторым игуменом (первым был Митрофан). Настоятели являли своим ученикам пример большого трудолюбия и смирения. Монах Сергий Радонежский сам никогда не брал подаяния от прихожан и запретил инокам делать это, призывая жить лишь плодами труда рук своих. Слава обители и его настоятеля росла и дошла до города Царьграда. Патриарх вселенский Филофей с особым посольством прислал преподобному Сергию крест, схиму, параман и грамоту, в которой отдал должное настоятелю за добродетельное житие и посоветовал ввести в монастыре киновию. Внемля этим рекомендациям, радонежский игумен ввел в своей обители общинножительный устав. Позднее он был принят во многих монастырях Руси.

Служение Отечеству

Очень много полезного и доброго для своей Родины сделал Сергий Радонежский. 700-летие со дня его рождения празднуется в этом году. Д. А. Медведев, будучи президентом РФ, подписал указ о праздновании этой памятной и значимой для всей России даты. Почему придается такое значение житию святого на государственном уровне? Главное условие непобедимости и нерушимости любой страны - в единении ее народа. Это очень хорошо понимал в свое время отец Сергий. Это также является очевидным для наших политиков сегодня. Хорошо известно о миротворческой деятельности святого. Так, очевидцы утверждали, что Сергий кроткими, тихими словами мог найти дорогу к сердцу любого человека, воздействовать на самые ожесточенные и грубые сердца, призывая людей к миру и послушанию. Нередко святому приходилось примирять враждующие стороны. Так, он призвал князей русских объединиться, отбросив в сторону все разногласия, и покориться власти князя московского. Это впоследствии стало главным условием освобождения от татаро-монгольского ига. Немалый вклад в победу русских в внес Сергий Радонежский. Кратко рассказать об этом невозможно. Великий князь Дмитрий, получивший позднее прозвище Донской, перед боем пришел к святому, чтобы помолиться и спросить у него совета, можно ли войску русскому выступить против безбожных. Ордынский хан Мамай собрал несусветную рать, чтобы раз и навсегда поработить народ Руси.

Люди нашей Отчизны были страхом великим охвачены. Ведь никому еще не удавалось побить вражеское войско. Преподобный Сергий на вопрос князя ответил, что защищать Родину - дело богоугодное, и благословил его на великую битву. Обладая даром предвидения, предрек Дмитрию победу над татарским ханом и возвращение целым и невредимым домой со славой освободителя. Даже тогда, когда Великий князь увидел несметную вражескую рать, ничто не дрогнуло в нем. Он был уверен в будущей победе, на которую его благословил сам преподобный Сергий.

Монастыри святого

Год Сергия Радонежского празднуется в 2014 году. Особенно больших торжеств по этому случаю стоит ожидать в основанных им храмах и обителях. Кроме Троице-Сергиевой Лавры, святой воздвиг следующие монастыри:

Благовещенский в городе Киржач во Владимирской области;

Высоцкий монастырь в городе Серпухове;

Старо-Голутвин близ города Коломны в Московской области;

Георгиевский монастырь на реке Клязьме.

Во всех этих обителях настоятелями стали ученики святого отца Сергия. В свою очередь, последователи его учений основали более 40 монастырей.

Чудотворения

Житие Сергия Радонежского, написанное его учеником Епифанием Премудрым, повествует о том, что в свое время настоятель Троице-Сергиевой Лавры совершил много чудес. Необычные явления сопровождали святого на протяжении всего его бытия. Первое из них было связано с его чудесным рождением. Это рассказ премудрого о том, как ребенок в чреве Марии, матери святого, во время литургии в храме прокричал три раза. И это слышали все люди, находящиеся в нем. Второе чудо - научение отрока Варфоломея грамоте. О нем подробно было рассказано выше. Еще известно о таком диве, связанном с жизнью святого: воскрешение отрока молитвами отца Сергия. Вблизи монастыря жил один праведный человек, который имел сильную веру в святого. Единственный сын его, малолетний мальчик, был смертельно болен. Отец на руках принес ребенка в святую обитель к Сергию, чтобы тот помолился за его выздоровление. Но отрок скончался, пока родитель его излагал свою просьбу настоятелю. Безутешный отец пошел готовить гроб, чтобы положить в него тело сына своего. А святой Сергий начал усердно молиться. И произошло чудо: мальчик вдруг ожил. Когда убитый горем отец нашел своего ребенка живым, он припал к ногам преподобного, вознося похвалы.

А настоятель велел подняться ему с колен, объяснив, что чуда здесь нет: просто отрок озяб и ослабел, когда отец нес его в монастырь, а в теплой келье согрелся и начал двигаться. Но мужчину было не переубедить. Он уверовал в то, что святой Сергий явил диво. В наши дни находится немало скептиков, сомневающихся в том, что преподобный творил чудеса. Их интерпретация зависит от мировоззренческой позиции истолкователя. Вероятно, что человек, далекий от веры в Бога, предпочтет не заострять внимания на подобной информации о чудесах святого, найдя им иное, более логичное объяснение. Но для многих верующих повествование о жизни и всех событиях, связанных с Сергием, имеет особое, духовное значение. Так, например, многие прихожане молятся о том, чтобы их дети постигли грамоту, благополучно сдали переводные и вступительные экзамены. Ведь отрок Варфоломей, будущий святой Сергий, поначалу также никак не мог одолеть даже азы учебы. И лишь усердное моление Богу привело к тому, что свершилось чудо, когда мальчик дивным образом научился грамоте.

Старость и смерь преподобного

Жизнь Сергия Радонежского являет для нас беспримерный подвиг служения Богу и Отечеству. Известно, что дожил он до глубокой старости. Когда лежал он на смертном одре, предчувствуя, что скоро явится на суд Божий, в последний раз призвал он братию для наставления. Своих учеников он призвал прежде всего «иметь страх Божий» и нести людям «чистоту душевную и любовь нелицемерную». Скончался настоятель 25 сентября 1392 года. Погребен он в Троицком соборе.

Почитание преподобного

Нет никаких документально подтвержденных данных о том, когда и при каких обстоятельствах люди начали воспринимать Сергия как праведника. Некоторые ученые склоняются к мнению, что настоятель Троицкой обители был причислен к лику святых в 1449-1450 годах. Тогда в грамоте к Дмитрию Шемяке предстоятель Русской церкви называет Сергия преподобным, причисляя его к чудотворцам и святителям. Но есть и другие версии его канонизации. День Сергия Радонежского празднуется 5 (18) июля. Об этой дате говорится в трудах Пахомия Логофета. В них он повествует о том, что в этот день были обретены мощи великого святого.

За всю историю Троицкого собора эта святыня покидала его стены только в случае серьезной угрозы извне. Так, два пожара, случившиеся в 1709 и 1746 году, послужили причиной выноса мощей святого из обители. Когда русские войска оставили столицу во время нашествия французов во главе с Наполеоном, останки Сергия были вывезены в Кирилло-Белозерский монастырь. В 1919 году атеистически настроенное правительство СССР издало постановление о вскрытии мощей святого. После того как это не богоугодное дело было совершено, останки были переданы Сергиевскому историко-художественному музею в качестве экспоната. В настоящее время мощи святого хранятся в Троицком соборе. Есть и другие даты памяти его настоятеля. 25 сентября (8 октября) - день Сергия Радонежского. Это дата его преставления. Также поминают Сергия 6 (19) июля, когда прославляются все святые иноки Троице-Сергиевой Лавры.

Храмы в честь преподобного

Одним из самых почитаемых святых на Руси издревле считается Сергий Радонежский. Биография его изобилует фактами самоотверженного служения Богу. Ему посвящено множество храмов. Только в Москве их насчитывается 67. Среди них такие, как храм Сергия Радонежского в Бибиреве, собор Сергия Радонежского в Высокопетровском монастыре, храм Сергия Радонежского в Крапивниках и другие. Многие из них построены еще в XVII-XVIII веках. Существует множество церквей и соборов в различных областях нашей Родины: Владимирской, Тульской, Рязанской, Ярославской, Смоленской и так далее. Есть даже за рубежом обители и святилища, основанные в честь этого святого. Среди них храм преподобного Сергия Радонежского в городе Йоханнесбурге в ЮАР и монастырь Сергия Радонежского в городе Румия, в Черногории.

Изображения преподобного

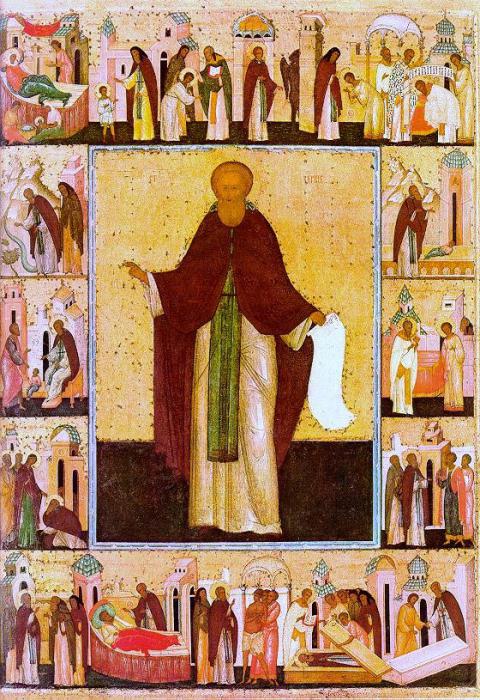

Стоит вспомнить также множество икон, созданных в честь святого. Самое древнее его изображение - это шитый покров, выполненный в XV веке. Сейчас он находится в ризнице Троице-Сергиевой лавры.

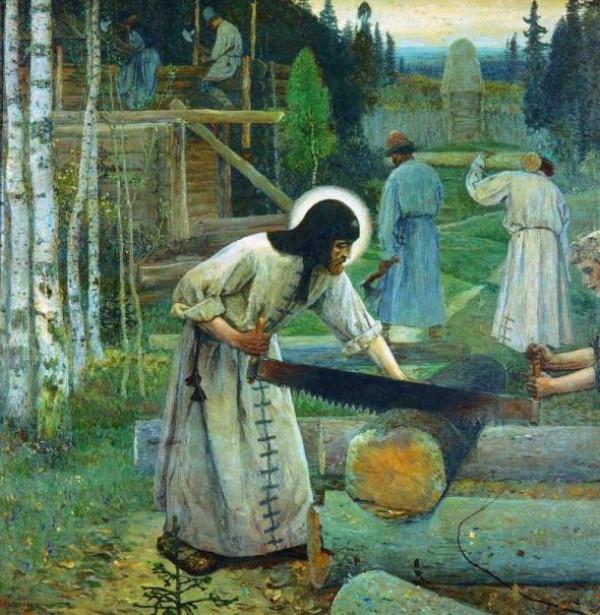

Одна из самых известных работ Андрея Рублева - «Икона преподобного Сергия Радонежского», на которой также присутствуют 17 клейм о житии святого. Писали о событиях, связанных с настоятелем Троицкого монастыря не только иконы, но и картины. Среди советских художников здесь можно выделить М. В. Нестерова. Известны следующие его работы: «Труды Сергия Радонежского», «Юность Сергия», «Видение отроку Варфоломею».

Сергий Радонежский. Краткая биография его вряд ли сможет рассказать о том, каким незаурядным человеком он был, как много сделал для своей Отчизны. Поэтому мы подробно остановились на жизнеописании святого, сведения о котором взяты преимущественно из работ его ученика Епифания Премудрого.